【体験談】世界に通用するファッションデザイナーを目指して

Sayakoさん | メルボルン | RMIT University | Fashion and Textiles

Sayakoさんは、幼い頃からの夢であったファッションデザイナーになるため、RMIT大学のファッションデザインコースで学んでいます。現在2年生。そんなSayakoさんの留学生ストーリーです。

+++Sayakoさんのファッションデザイン留学+++

2023年12月 高校を卒業

↓

2024年2月 RMIT大学へBachelor of Fashion(Design)入学

↓

2026年12月卒業予定

Sayakoさんが最初にオーストラリア留学をしたのは幼稚園の頃。その後、小学生の時に再度パースへ短期留学をし、小学校6年生の時にハイスクール進学を見据え本格的に長期留学をスタート。その頃にはすでにファッションデザイナーになりたいという夢を持っていたそうです。

RMIT大学を選んだ理由

小学校6年生にオーストラリア留学をした頃から、海外の大学でファッションデザインを学ぶことを考えており、母からRMIT大学の評判やファッションデザインにおける評価の高さを教えてもらっていました。高校生になった時に、ファッションを学ぶならRMITがあったなと思い出し、自分でも調べて最終的に決定しました。メルボルンでの生活

高校生活を過ごしたパースから、RMIT大学のあるメルボルンへの移動した当初は、人も交通量も多くて、都会の環境に慣れるのに苦労しました。1〜2ヶ月たった頃、メルボルンに慣れてきたなと思い始め、1年後ぐらいには大体のことには慣れました。

デザインの過程

まず、テーマを決めます。そのコレクションを一体化させるテーマを1つだけ選んで、まずリサーチから入り、雑誌やファッション関連の本などを見たり、Pinterestの画像を参考にしたりしながら資料集めし、そこから思うがままにスケッチをしていき、上下を色々描いたりして、ここはこうしてみようかな、どれが合うかなという工程をを繰り返して、最終段階でちゃんと線を入れて、布選び、色選びをし、最終的にモデルさんのこと考えたりします。

デザインに日本の着物や中国の民族衣装を取り入れ始めたのは高校3年生の時でしたが、その服のテーマに関連していたので入れてみたら、自分好みのシルエットに仕上がったので、今でもたまにそのエレメントを入れたりします。他にもイギリスのコルセットなど、歴史的な衣装からインスピレーションを得ることが多いです。あと、女性向けのデザインが多いですね。

大学の先生方は全ての工程をチェックし、課題の基準に沿っているかなどを指摘してくれますが、自身のアイデアに口出しされることはあまりなく、自分のデザイン性を尊重してくれます。

最初は戸惑った大学生活

大学に入学したばかりの頃は、デザイン画しか描いたことの無い学生もいれば、すでに制作のできる学生もいて、学生のスキルの差が大きく違っていることに戸惑いました。私は高校ですでにデザインから制作まで行っていましたが、RMITのファッションデザインコースが基礎的な内容から始まるため、高校時代に学んだ内容の繰り返しに感じ、物足りなさを感じることもありました。特に、ポートフォリオ作成に力を入れたにもかかわらず、全くの未経験者も入学できるレベルであることにフラストレーションを感じたこともあります。1年目は幸いなことに学業方面でのプレッシャーはあまりなく、成績も1つの科目以外は全部Aか、Aプラスで終えました。

大学の授業

私はマイナーでファッション・エンタープライズを取っているので、ブランディング・マネジメントのレクチャーがあるのですが、デザインのみの専攻の学生は、チュートリアルとプラクティカルな授業がメインとなっています。Introduction to Fashion Design Practice

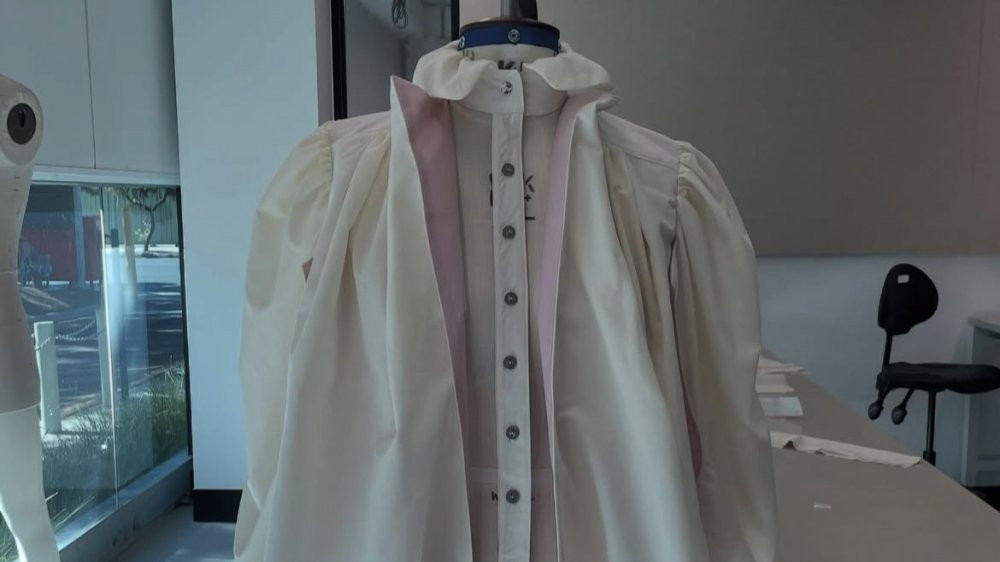

1年目は基礎科目が多い中、このクラスでは、他のクラスと比べて結構実践的な授業があり、デザインをしたり、パターン作り、縫うという作業を1つのクラスでできる授業で、デザインから制作までクリエイティブな内容が面白かったです。やはり私は縫っている時が一番楽しいですね。Fashion Design Partnered Project

既存のブランドとコラボするテーマで、私はちょっとエッジーな感じの日本のブランドを選択し、そのブランドのカラーに沿ったコレクションをデザインしています。最初からできているブランドに合うものをデザインする難しさもありますが、カラーパレットなどはそのブランドに寄せているものの、コレクションそのものは、そのブランドがまだデザインしていないものを自分が見つけてデザインする楽しさがあります。Transform Fashion Design Materials

布の装飾や加工を試す授業でした。刺繍、プリント、ビーズ、染色などを試して、最終的に自分が気に入ったもので服を制作していきます。小さな布のswatchで色々試せて、それをずっと残しておけるので、今後見返すことのできる自分のSwatch book(見本帳)を作成できたのが大きいです。デザインをする際に参考にもできますし、やり方を忘れた装飾の復習もできるのでとてもいいなと思いました。

Fashion Communication Design

コミュニケーション方面に特化した授業でした。自分の作品をウェブサイトを通してどう魅せるかを学びました。ウェブサイトの立ち上げも学ぶので、テクノロジー面も教わりました。今まであまり考えたことがなかった「作品を自分なりに魅せる」ということをしたので、難しかったですね。

また、機械音痴なので、ウェブサイトを立ち上げるのに苦労しました。プロのウェブデザイナーさんが何度か授業に参加してくれていたので、その時に質問をしたりして、なんとか立ち上げられました。

3年生になると卒業制作として作品を発表する機会があります。また、優秀な作品はオープンデーで展示されることもあり、私の作品も何点か使われました。大学の最終学年は集大成でもある卒業制作に携わりますが、3年生の1学期に卒業制作のアイデアを固める授業があるので、楽しみにしています。

デザインをする上で大切にしている「サステナビリティ」

作ったものは、ほぼ全部と言っても過言ではない程、元々あった洋服のリメイクや、デッドストックの生地を使ったり、新しいものは買わないようにしています。オーストラリアに留学し始めてから、サステナビリティについて学ぶ機会が増えて、特にファッション業界は、GHG(温室効果ガス)の排出や、衣類やファッション製品の製造・流通・消費・廃棄に伴って発生する環境汚染がある業界のため、将来的にファッション業界で働きたい身としては、この問題を早期に解決する必要があると思っています。そのため、サステナビリティを大切にしながらデザインをすることを心がけています。

今後の展望

卒業後は就職活動をしつつ、イタリアの大学院への進学も視野に入れています。将来はかなり大きな夢ですが、パリのファッションウィークに出られるようなデザイナーを目指しています。自分のブランドの方向性としては、デザインチームもそれほど拡大せず、オートクチュールに特化したブランドにしたいという夢を持っています。サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。