【体験談】ジェンダー研究 - 国連で活躍する先生の元で学ぶ〜スタディ・アブロード7ヶ月留学/RMIT大学メルボルン〜

Mikanさん | メルボルン | RMIT University | International Relations | 7か月

Mikanさんは、日本の大学3年生終了に合わせて、メルボルンのRMIT大学で語学コースとスタディ・アブロードプログラムを合わせた7ヶ月の留学をされました。

スタディ・アブロードプログラムでは、自身の興味のある科目を自ら選んで学ぶことができます。Mikanさんは海外でジェンダーを学びたいと決意し、RMIT大学を選びました。

在学中に興味のある分野を海外で学びたいとお考えの大学生に是非読んでほしい内容となっています!

スタディ・アブロードプログラムでは、自身の興味のある科目を自ら選んで学ぶことができます。Mikanさんは海外でジェンダーを学びたいと決意し、RMIT大学を選びました。

在学中に興味のある分野を海外で学びたいとお考えの大学生に是非読んでほしい内容となっています!

| Mikanさんの留学プラン |

|---|

|

日本の大学3年生終了 ↓ 2023年4月 RMIT大学付属英語学校(RMITUP)/進学英語コース10週間受講 ↓ 2023年7月 RMIT大学/RMIT大学スタディ・アブロードプログラム1学期間参加 ↓ 2023年11月 プログラム修了 ↓ 2024年4月 日本の大学4年生開始で2025年3月卒業 ↓ 2025年4月より ロジスティクスの会社にて勤務開始予定 |

休学留学をしたきっかけは?

留学をいつかしたいというのは中学生くらいから考えていました。ですが、高校と大学と順調に進んでいく中で、留学を意識しながらもタイミングを逃していたため、就職活動前が最後のチャンスだと考え、大学3年生を終えた後すぐに1年休学することを決断しました。最初はアメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリアなどが候補に挙がっていたのですが、ウクライナの関係でヨーロッパは家族に反対され、アメリカは治安が悪いとの情報を得たため、最終的にオーストラリアが残り、家族のGOサインが出ました!

知り合いからの情報や自分で調べていく中で、オーストラリアは比較的安全ということがわかったことも決め手になりました。応援してくれている両親には感謝してもしきれません。

RMIT大学を選んだ決め手は?

今回海外でジェンダーを学ぶことを目的にしていたため、オーストラリア内の大学を選ぶ際に担当カウンセラーの方から、RMIT大学で教えている先生のことを教えてもらいました。市井 礼奈さんはRMIT大学でジェンダーを教えながら、国連でも働いていらっしゃいます。この方の科目を取りたいと思い、最終的にRMIT大学を選びました。

オーストラリアの大学の通常の入学日は2~3月と7月なので、4月から10週間RMIT大学の付属の英語学校で10週間の進学英語(English for Academic Purposes)を学んだ後、7月から本科コースの科目を履修することになりました。

ジェンダーを勉強しようと思ったきっかけは?

日本の大学でマーケティングを専攻していますが、2年生から研究室でロジスティクスを勉強しています。毎年プレゼン大会に出ており、2年生のときには「ジェンダーと物流」について研究し発表しました。物流業界は男性中心の社会で女性ドライバーは約3%にとどまっています。そこで、女性がそのような働きにくい環境に入る際にどうすべきか、という点を研究しました。ですが、物流の専門家である先生にジェンダーについて相談しても、私たちが提起した問題に対して根本的な解決策を示すアドバイスが得られないことが多く、仮説を裏付ける程度の結果しか得られませんでした。

研究を進める中で、文献やアクセスできる情報に限りがあり、日本におけるジェンダー問題はまだ発展途上であると改めて実感しました。その経験を通して、もっとジェンダーについて深く学び、自分の知識として活用したいと感じるようになりました。

RMIT UP/進学英語コースはどうでしたか?

キャンパスは市内中心部のバークストリートにあり、どこに行くにも非常に便利でした。(*現在はキャンパスが別の場所に移転していますが、引き続き市内中心部にあります。)先生の授業の進め方には個人差がありますが、私のクラスの先生は、リーディングやリスニングの教材だけでなく、アクティビティと結びつけて理解を深める授業スタイルでした。授業にゲームを取り入れてくれたので、能動的に参加することができました。

レポートやエッセイの書き方も基礎から教えてくれ、ディスカッションは毎週査定されて、それが最終の成績にも繋がりました。

もともとリーディングがそんなに得意ではなかったのですが、授業で英文を深く読む練習をしたおかげで、苦手意識がなくなり、最終的なテストでは高得点を取ることができました!

私は2つのクラスを受講しましたが、最後のEAP6Bのクラスでは、中国、タイ、ベトナム、UAE、サウジアラビア、コロンビアなど、比較的多様な国籍の学生と一緒に勉強できました。日本人の割合は、EAP6Aが私を含めて2人、EAP6Bが私を含めて4人でした。時期やクラスによって変動するかもしれません。

クラスの雰囲気はとても良かったです。先生は2人体制で、1人の先生は日本で教えた経験がありました。学生が積極的に発言できる環境で、先生は間違いを正すのではなく、意見を引き出してくれるスタイルでした。そのおかげで、楽しく(時には笑いも交えながら)学ぶことができました。

また、自由参加のエクストラクラスがあり、遠足や料理教室、編み物教室などのイベントにも参加できました。

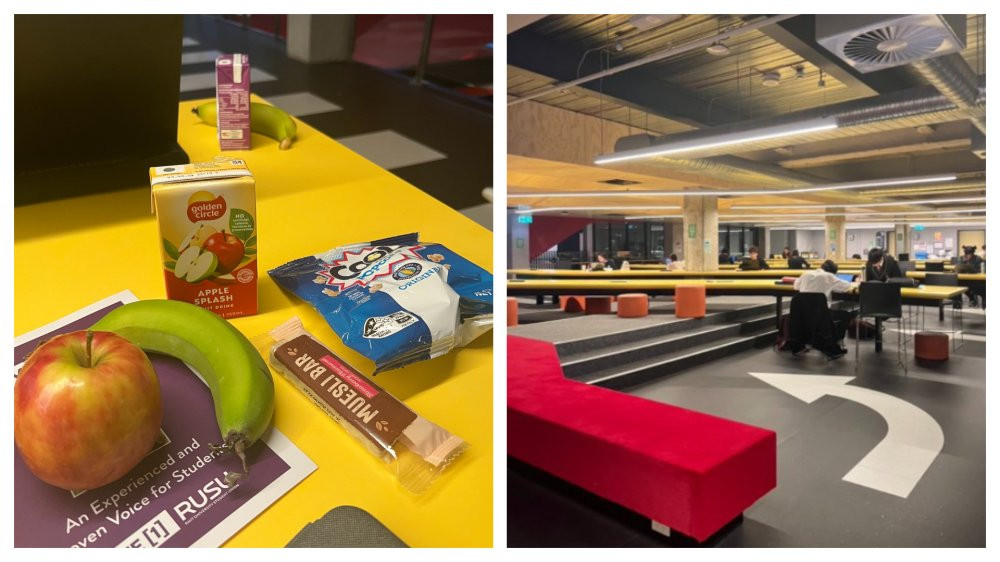

*RMITUPより写真提供

*RMITUPより写真提供授業外では、スタディ・サポートの先生と1対1のカウンセリング予約ができるので、英語の悩みやテスト準備の相談などでよく利用していました。先生はとてもフレンドリーで相談しやすく、メールでも気軽にやり取りでき、返信も非常に早かったです。

スタディ・アブロードではどんな科目を取りましたか?

就職活動を考慮し、1セメスターだけで年末には帰国するのが理想だったため、そのように決めました。1セメスターで4科目を履修できるのですが、やりたかったジェンダーに関する科目が取れなかったため、結局3科目のみ履修しました。

アプリケーションを提出する際に科目の希望を記入しますが、登録手続きの際に再度空いている科目から選んで登録することになります。私が登録した時にシステムエラーが発生し、オリエンテーション時まで科目を選択できず、取りたかった科目が満席になってしまうという事態が起こりました。

履修した3科目はこちらです。

Gender, Development and Globalisation

ジェンダーと特定のトピック(経済、政治、犯罪、気候問題など)を結びつけて学びます。西洋の考え方寄りのジェンダー問題について学ぶことができます。悪影響を及ぼす文化的慣行において明らかに女性が蔑まれている問題について学ぶことがほとんどとなります。

Psychology of Social

社会一般の行動から心理を読み解きます。日本で心理学を学んでいたため土台があれば理解できますが、もし土台がないと難しい内容です。ジェンダー問題にも触れますが、ジェンダー問題が起きる前には行動があって、その裏に人間の心理があります。その心理次第で問題を変えることができるというところも学びます。

Music in Popular Culture

ジェンダーと音楽について研究している先生のクラスです。政治に影響を及ぼす音楽について学んだり、法律や著作権を意識してどのように音楽を聞くかなど、西洋の音楽を中心に分析をする授業となります。

それぞれの科目を学んでみて、興味深かった科目や事柄はありますか?

一番興味深かった科目は私がRMIT大学を選んだ理由でもある市井先生のGender, Development and Globalisationです。

市井先生は、東日本大震災後、原発問題によって海での漁業ができなくなった女性たちの不利な社会状況について研究している方です。実際、男性はすぐに他の仕事を見つけることができた一方で、女性は新しい仕事を見つけることが難しく、その結果、女性の家庭内での立ち位置が厳しくなったという背景があったそうです。

授業では西洋寄りのジェンダーの考え方を学ぶので、日本とはそもそも文化的背景が違うということもありカルチャーショックを受けることもありました。

最後の課題のグループワークでは、国連に取り組んでほしい議題として、私たちのグループはお見合い結婚についてまとめました。グループは4人でしたが、オーストラリアやドイツの人とはお見合い結婚に関しての見解が自分と全く違い、そこでも大きな文化的な違いを感じました。

私の認識では双方が同意すればそれは恋愛結婚にもなり得るという考えですが、彼らは強制結婚に近いという考え方でした。そのため考え方のすり合わせ、意見をまとめるのがとても大変でした。

最終的には国を絞って考えることになり、インドのお見合い結婚に絞りました。インドでは家柄、宗教、星占い的に相性が合うか、職業、年収、で条件を絞ってお互いに条件にあったら結婚します。離婚するのに1年以上かかるので、嫌だったとしても簡単に別れることができないため、当人よりも家族間の結婚に近い、という見解になりました。

女性や家族の経済状況がその結婚によって左右されるので、簡単に個人の意思で決断できないことから強制結婚や人権侵害に値するかも、というところから問題定義したほうがいいのでは、という内容でした。

またMusic in Popular Cultureでは、音楽の隠れたメッセージや音楽を様々な視点から読み解いたり、音楽での差別とか、固定観念と文化的要素についても話しました。洋楽が多く、最初は西洋音楽に馴染みがないため理解や共感が難しいこともありましたが、徐々に日本にはこういう音楽がある、こういうところが違うよ、という意見で授業に参加できるようになりました。

X Japanみたいなロックグループは男性のみがやるのか?、女性的な音楽を男性ができるのか?などについても話し合いました。

音楽という言語化しにくいものをディスカッションすることはとても面白く、どちらかというと遊びの延長でみんなで意見を言い合っているような感覚で、楽しんで受けることが出来ました。先生が使うカジュアルな英語も含めて一番色々な英語に触れられた時間でした。

今回の留学で気づきはありましたか?

日本の大学では知識を学んでテストやレポートを提出して終わりですが、オーストラリアではその先にどうしてそういうことが起こっているのか、他の国ではどうなのか、どう改善できるのかという深い学びができると感じました。学んだことを自分の人生や考え方にどう活かすかを考えさせられる授業になります。例えば、ジェンダーの問題についても、日本とオーストラリアでは考え方が異なります。日本では「右から左」のように、決まったルールに従って「こう決まっているからこうしよう」と終わりますが、オーストラリアでは、まず目の前の問題に立ち向かい、解決するというアプローチが取られます。

どこを解決したら問題が解決するのかを考えることが大事で、ある事案を解決しても問題がくすぶっていると再発するため、根本的な理由を解決するイメージでした。日本で研究していた時に出なかった答えがやっと出ました!

両方の大学を経験して、オーストラリアでは友達の輪が広がりやすいと感じました。日本の大学は課題を一緒にやったりと同じコースの人たちで固まりやすい傾向にありますが、オーストラリアでは選択授業が多く、ずっと同じクラスメイトと一緒に授業を受けるわけではありません。そのため、それぞれの授業で困った時にお互いに声を掛け合い、そこからInstagramを交換して、一緒に勉強する流れが自然に生まれることが多かったです。

キャンパスライフやプライベートについて

大学のオリエンテーションで出会った学生達とはコースも全然違いますが一緒にキャンパスで勉強したり、ご飯を食べに行ったりと交流がその後も続いています。

同じコースのクラスメイトは、ローカルの学生もたくさんいますがみんな親切で、授業前に題材についての意見交換をしたり、サポートしてくれました。

また、市井先生の紹介で、RMITの日本語の授業のアシスタントのボランティアを約10週間していました。

学生のライティングや発音をチェックしたり、スピーキングのテストの練習をしたり、2人目の先生的な立ち位置でした。ボランティアと課題の時期が重なることもあったので、忙しく毎日が過ぎていく感じでした。

RMIT大学のサポートについて

図書館の中にスタディー・サポートがあるので、いつでもウォークインで入れます。ライティングに困っていた時や中間レポートやファイナルレポートの前には、課題に関するアドバイスをもらうために利用していました。この内容で意味が通じるか、曖昧ではないか、このタイプのエッセイはこの書き方でいいのかなどのアドバイスもくれますし、時には文法や単語の使い方は合っているけどもうちょっと魅力的にみせるにはこの単語を使ったほうがいいよという具体的な助言もしてくれました。

また勉強スペースもたくさんあるので、授業外にグループ課題をそこでみんなでやったり、友達と一緒にそれぞれの課題に取り組む場として利用していました。中間レポートのファイナルの時期には、大学スタッフが「頑張ってね!」とバナナやリンゴを配っていました。(笑)

RMIT大学内にはJob Shopがあり、そこでは履歴書をチェックしてくれたり、インターンシップの申し込み手続きも行っています。

在学中の滞在はどうしていましたか?

私はSwitchという学生アパートに滞在していました。市内にあって、RMIT大学へは徒歩10分ほどです。

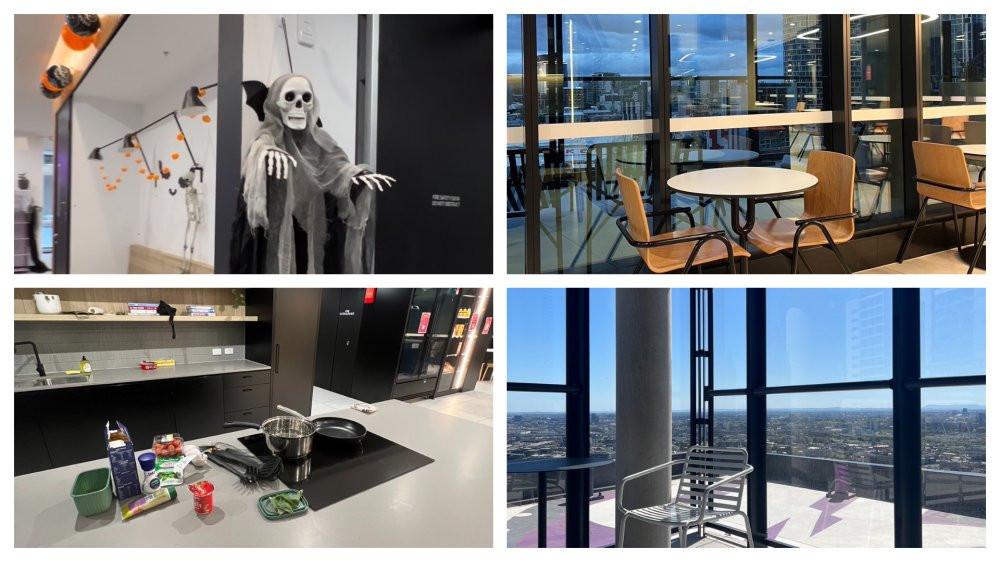

1つのアパートに4人部屋があるタイプを選びましたが、そこではキッチンが共用でトイレとシャワーは個室についています。ジムが完備されており、トレーニングマシーンの利用から体操やサルサ、ズンバなどのクラスにも無料で参加できます。

シアタールーム、共用のキッチン&学習スペースもあります。ルーフトップもあるのでBBQ施設を利用したり、天気の良い日はロッキングチェアでリラックスしたりと、不自由のない快適な生活が出来ました。

こういった寮施設はメルボルン市内にはたくさんありますが、Switchは洗濯機、乾燥機が週3回無料で利用できるので、その点は他の施設と比べてとてもいいと思います!

スタッフからのコメント

最初から何を学びたいかがはっきりしていたMikanさん。7ヶ月という比較的短い期間でしたが、その間に日本ではできない発見や経験をたくさんしました。日本とオーストラリアの授業スタイルの違いに戸惑う場面もありましたが、最終的には非常に多くの学びを得て帰国され、25年4月からは社会人での生活がスタートします。4月に入社されるロジスティクスの会社では、海外との取引もある航空の部署になったとのことです!スタディ・アブロードプログラムに参加することで、日本の大学で専攻している分野をさらに深く学んだり、逆に履修できない学部外の科目を学ぶことも可能です。オーストラリアの文化や考え方に基づいた科目や、日本ではあまりメジャーでない分野の科目も豊富にあります。それらを英語で学ぶことで、日本の大学の学士にプラスアルファの経験や学びを加えることができます。興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

今回Mikanさんがスタディ・アブロードプログラムに参加した大学、RMIT大学の詳細は以下のリンクからご参照ください。

RMIT大学でスタディ・アブロード

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。