【体験談】シドニー大学で学ぶ交通計画の世界~Master of Transport留学体験記

土田 晃平さん | シドニー | The University of Sydney

クイーンズランド工科大学を卒業後、シドニー大学のMaster of Transportに留学した土田さん。修士課程への新しい挑戦と、多国籍な仲間との出会い、学業とアルバイトの両立など、リアルな留学生活を具体的にご紹介します。ぜひ参考にしてください。

都市計画への情熱が導いたシドニー大学の選択

私は高専に入学する前からまちづくりに興味があり、高専在学中およびその後オーストラリアのクイーンズランド工科大学で過ごした7年間で、土木工学だけでなく建築学や経済学など、まちづくりが幅広い学問分野にまたがることを実感しました。 さまざまな分野の中で、特に土木工学系の交通計画学に強く惹かれ、実務を通じて専門性を磨くことが効果的だと考えるようになりました。その中で大学院進学先を決定する際、私は「様々な学術分野」と「交通計画」に特化している大学を探しました。

さまざまな分野の中で、特に土木工学系の交通計画学に強く惹かれ、実務を通じて専門性を磨くことが効果的だと考えるようになりました。その中で大学院進学先を決定する際、私は「様々な学術分野」と「交通計画」に特化している大学を探しました。 その中で、シドニー大学大学院のMaster of Transportは、その名の通り交通計画に特化しており、Traffic EngineeringではなくTransportだけに焦点を当てた、世界でも珍しいコースです。さらに、ビジネススクール、土木工学科、建築設計・計画学科という三つの学術分野から交通計画を学べる点が非常に魅力的で、進学を決意する大きな要因となりました。

その中で、シドニー大学大学院のMaster of Transportは、その名の通り交通計画に特化しており、Traffic EngineeringではなくTransportだけに焦点を当てた、世界でも珍しいコースです。さらに、ビジネススクール、土木工学科、建築設計・計画学科という三つの学術分野から交通計画を学べる点が非常に魅力的で、進学を決意する大きな要因となりました。交通と持続可能性を学ぶ独特のカリキュラム

シドニー大学のMaster of Transportは1年半(3セメスター)のコースワーク型で、学部時代の授業と同様に授業を中心としたカリキュラムで進みます。

シドニー大学のMaster of Transportは1年半(3セメスター)のコースワーク型で、学部時代の授業と同様に授業を中心としたカリキュラムで進みます。その中で「交通」という点では、オーストラリア独自の交通事情についても学ぶ機会が多くありました。

部たとえば、オーストラリアでは州によって線路の幅(ゲージ)が違います。

その理由としては、各州が独立した植民地だった19世紀から20世紀初頭にかけ、それぞれが独自の方針で鉄道を建設した歴史的経緯が大きく影響しています。州ごとに別々の規格を採用した結果、標準軌(1,435mm)を使うシドニー、広軌(1,600mm)のメルボルン、さらに狭軌(1,067mm)を使うクイーンズランド州など、バラバラなゲージが生まれました。

当時は州(植民地)が経済や税収を自前で確保するため、他の州と鉄道がつながりにくいほうが有利と考えられていました。そのため、全国統一の規格がなかなか整わず、連邦成立(1901年)後も既存路線をすべて同じゲージに改修するのは費用が大きすぎるため、今でも州によって線路幅が異なるのです。

近年では長距離の幹線や貨物ルートを中心に標準軌への改修やデュアルゲージ化(複数の幅に対応する線路)が進み、シドニー・メルボルン間や大陸横断ルートでは標準軌が採用されています。しかし、郊外のローカル路線や近郊路線は歴史的なままのゲージが維持されていることが多いです。

こうした背景から、オーストラリアの鉄道は「複数のゲージが混在」する珍しい存在になっていますが、このような内容も、Master of Transportを通して、かなり詳しく知ることができました。

また、2年目には修士論文の提出が必要ですが、基本的には実践的な授業が主体です。

三学科―ビジネススクール、土木工学科、建築設計・計画学科―から計9科目の必修科目が設定され、さらに選択科目として3科目(コンピューターサイエンス学科の科目も受講可能)を履修します。

三学科―ビジネススクール、土木工学科、建築設計・計画学科―から計9科目の必修科目が設定され、さらに選択科目として3科目(コンピューターサイエンス学科の科目も受講可能)を履修します。特に、ビジネススクールと建築系の科目が多い中、土木工学科の必修科目が1科目のみというバランスも印象的でした。

中でも「交通と健康・持続可能性」の授業は、交通インフラが人々の生活に与える影響やその評価方法を、世界各国のケーススタディを通して学べる点が非常に新鮮で、強いインパクトを残しました。

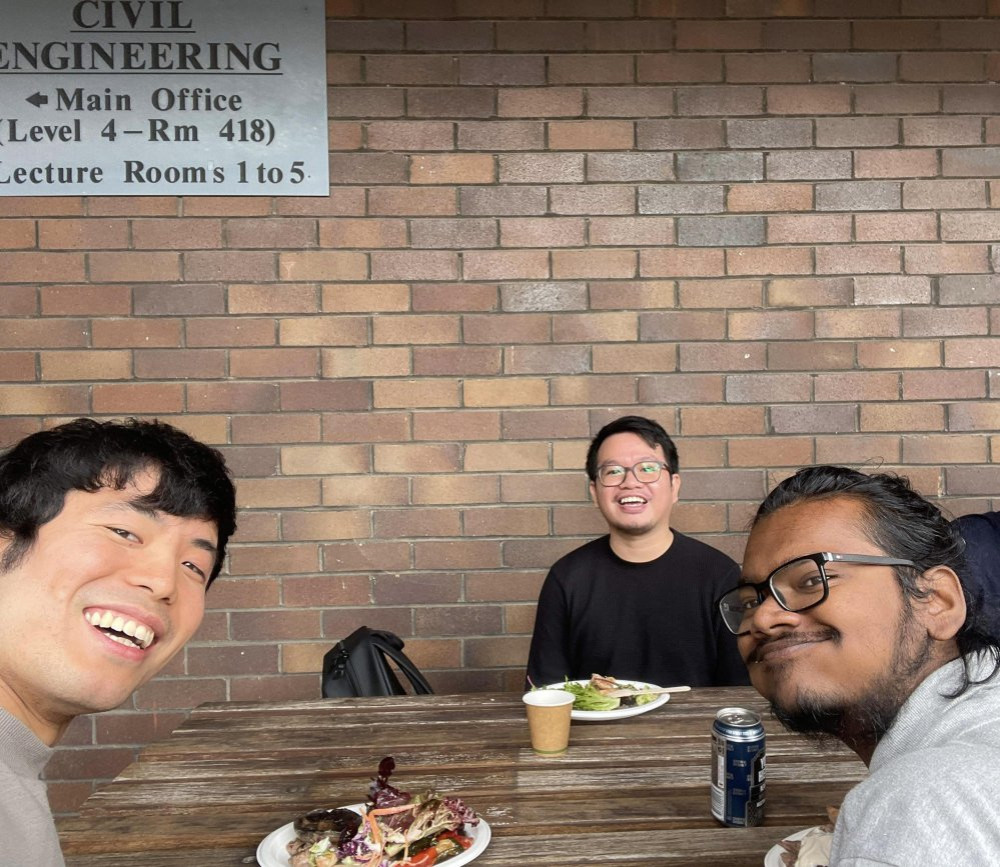

中でも「交通と健康・持続可能性」の授業は、交通インフラが人々の生活に与える影響やその評価方法を、世界各国のケーススタディを通して学べる点が非常に新鮮で、強いインパクトを残しました。一方、選択科目の「空間解析」では、深夜までグループでオンラインミーティングを行いながら課題に取り組んだ充実感のある経験もありました。クラスは少人数制で、一学期あたり3~4人程度の新入生が入学し、学生は中国、オーストラリア、フィリピン、モルディブ、韓国など多国籍な仲間が集っています。

授業後は、課題に取り組んだり、各国の交通インフラについてディスカッションするなど、異なる視点が得られる環境が魅力です。

海外留学中の仕事と勉強の両立テクニック

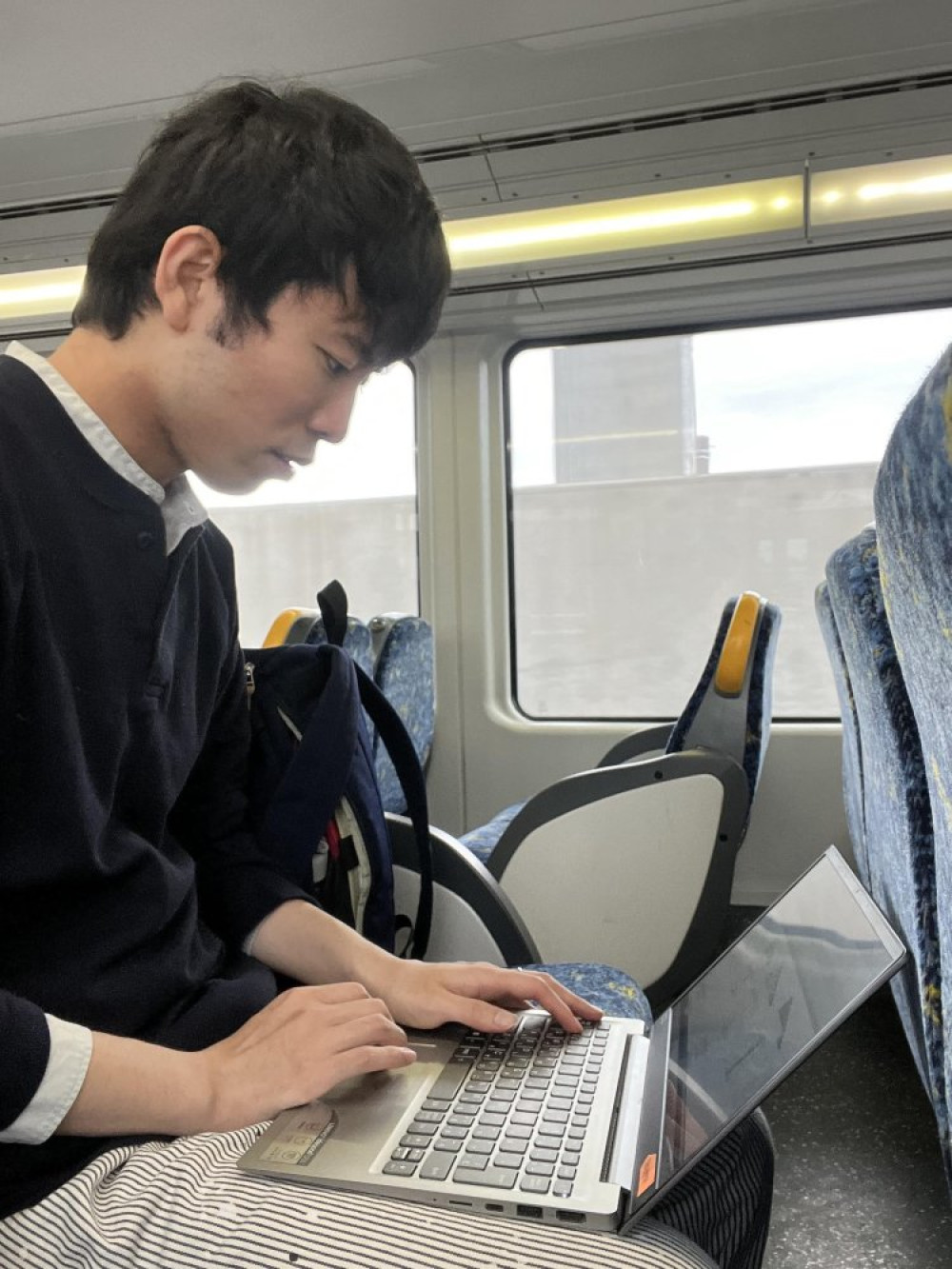

私は日本企業のオンラインの仕事を続けながら学業に励んでいます。場所にとらわれず働ける点が魅力で、留学中だけでなく帰国後や他国に行く場合にも対応できる働き方を選びました。 学業が非常に忙しいため、私以外でフルタイムの学生がアルバイトをしている方はほとんどいません。自炊を心がけ、十分な睡眠を確保しながら、計画的に課題とアルバイトを両立させることで、パフォーマンスを落とさずに過ごしています。

学業が非常に忙しいため、私以外でフルタイムの学生がアルバイトをしている方はほとんどいません。自炊を心がけ、十分な睡眠を確保しながら、計画的に課題とアルバイトを両立させることで、パフォーマンスを落とさずに過ごしています。留学生活におけるコミュニケーションの壁とその克服

シドニー大学在籍中、グループワークでの課題がスムーズに進まなかったことが最大のチャレンジでした。レポートやプレゼンテーションの課題で、メンバー間の提出期限に対する意識のズレから、結果的に遅れて提出したり、ぎりぎりまでスライドが完成しなかったりする事態に直面しました。そこで、次の課題に向けて教授にチームの状況を相談し、アドバイスをもらうとともに、ミーティング記録の徹底やメンバーへのサポートを申し出るなど、環境整備に努めました。

最終的には全ての課題が提出でき、グループの崩壊を避けることができたため、大きな成長を実感できた経験となりました。

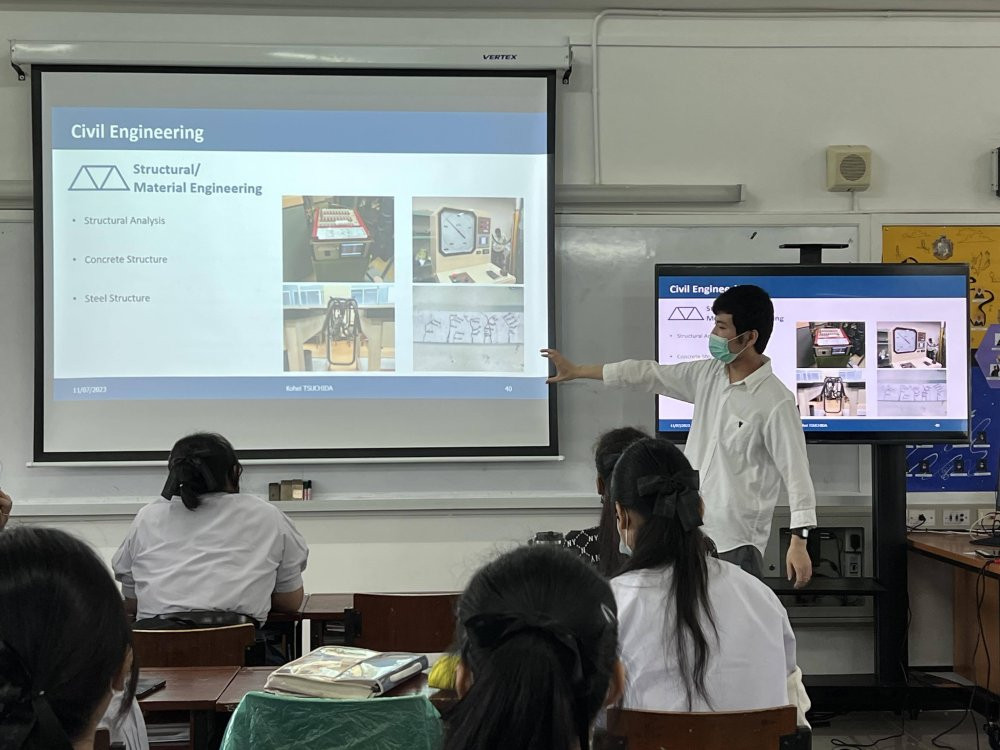

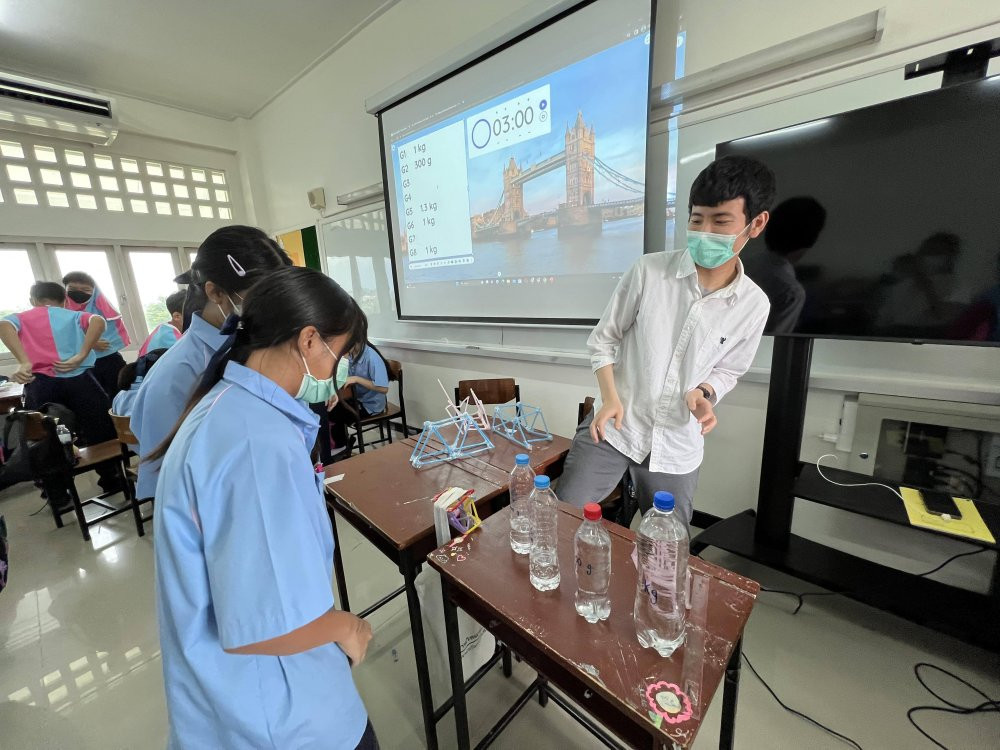

また、留学期間中には『タイ-日本文化交流』の一環として、タイの現地校でプレゼンテーションを行いました。テーマはオーストラリアの食べ物、地理、交通、歴史、音楽、観光地、政治についてで、多くの生徒の前で話す機会を得られたことが、大きな自信につながりました。

また、留学期間中には『タイ-日本文化交流』の一環として、タイの現地校でプレゼンテーションを行いました。テーマはオーストラリアの食べ物、地理、交通、歴史、音楽、観光地、政治についてで、多くの生徒の前で話す機会を得られたことが、大きな自信につながりました。

シドニーとクイーンズランド、異なる教育風土を比較

私は、ブリスベンのクイーンズランド工科大学で、Bachelor of Engineeringを。そして、いまは、シドニー大学でMaster of Transportを受講しています。両大学での学びは非常に貴重で、大学の規模、施設、授業の進め方に大きな違いがあると感じました。

シドニー大学は、オーストラリアで最も歴史ある大学ということもあり、広大なキャンパスや多くの学生が魅力ですが、その分、人気のためにお気に入りの勉強スペースを見つけるのが難しい面もあります。一方、クイーンズランド工科大学は比較的新しく、最先端の施設が整い、静かに勉強できる環境が魅力的でした。

また、教授陣にも違いがあり、シドニー大学では年配の教授が多いのに対し、クイーンズランド工科大学は若い教授が多く、ディスカッションや発表の機会がシドニー大学の方が多いと感じました。

シドニーとブリスベン、二つの都市で感じる生活の違い

私はシドニーではMount Druittという、中心部から約45km、電車で約1時間の場所に住んでいました。シドニー中心部の家賃は高いですが、Mount Druittなら比較的手頃です。一方、ブリスベンは中心部に近い住まいが見つかりやすく、気候も温暖でシドニーより寒さを感じにくい印象です。どちらの都市でも、スーパーのチラシをアプリでチェックし、自炊を心がけることで生活費を抑えることができます。

また、シドニーにはArt Gallery of NSWのような文化施設が充実しており、無料で楽しめるイベントも多く、文化的な刺激を受けるのに最適です。

また、シドニーにはArt Gallery of NSWのような文化施設が充実しており、無料で楽しめるイベントも多く、文化的な刺激を受けるのに最適です。

シドニー大学の多様な交友関係がもたらす新たな視点

シドニー大学で出会った友人たちは、私にとって大きな刺激となっています。Master of Transportの仲間たちは、授業中はもちろん、休み時間やキャンパス周辺の散策、実際の視察を通じて、交通計画やまちづくりに関する意見交換を行いました。

交通分野にとどまらず、日本のアニメや各国の経済・政治情勢、宗教、教育など、多岐にわたるトピックについて議論する中で、私自身も多くの知識を吸収し、大きな成長を実感しました。

留学が未来へのキャリアに与えた影響と展望

シドニー大学での学びを通して、交通計画の奥深さとその影響力を強く実感しました。卒業後は、開発コンサルタントや建設コンサルタントの交通計画部門で、世界各国の事例に触れながら専門性を磨き、交通インフラの改善に貢献したいと考えています。

特に、交通インフラが不十分な地域で、多くの人々が安全かつ快適に移動できる環境づくりに取り組む予定です。

シドニー大学留学志望者へのアドバイス

シドニー大学に限らず、海外留学を始めるにあたっては、英語力の向上と計画的なスケジュール管理が非常に重要です。

また、授業ではディスカッションやプレゼンテーションが多く求められるため、事前準備を怠らず、タイムマネジメントに注意を払ってください。

私自身、英語力にもっと自信があればと感じる場面もありました。しっかりと準備し、自分のペースで充実した留学生活を送っていただければと思います.

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。