【体験談】大学とボランティアで学ぶ動物生態学

鍵山 真衣子さん | サンシャインコースト | University of the Sunshine Coast | Animal Ecology

Animal Ecologyコースの学習内容(動物生態学)

私は現在サンシャインコースト大学のBachelor of Animal Ecology(動物生態学)に在学し、陸と海に生息する動物の生態や保護を学んでいます。

1年次はBiology(生物学)などを中心に動物の多様性や進化など動物生態学の基礎を学びます。フィールドトリップ(学外での現場実習)も多く、Stradbroke Island(ストラドブローク島)に行った時はそこに生息するサンゴ礁、魚、タコなどの海洋動物の調査の仕方(水中カメラを使ってモニタリングやトラッキングなど)を学びました。そこには保護されているけれど野生のコアラもいて、自由時間に友達とみんなで探しに行ったりもして、とても楽しい思い出になりました。

Animal Ecologyコースにはラボ(実験の授業)もあり、無脊椎動物やカエルや子豚を解剖して、レクチャーで学んだ臓器の位置や働きを実際に見て、動物の体がどのように機能するのかを学びました。

そして2年次からはデータ分析の方法を学ぶコースが増えて、例えばUSCキャンパスに居るカンガルーの行動圏を調べ、Google Eathなどソフトウェアを使ってマップを作ったり、Rというデータ分析のソフトウェアでデータを取ってグラフを作ったりしました。

このように、Animal Ecologyコースでは動物の保護や生態をまなぶだけでなく、そのデータ分析などScientificな勉強も沢山するので、「ただ動物が好き」だけじゃなくて、動物保護に対して情熱を持っている人に向いたコースだと思います。

実際に履修した面白かった3つの科目

GEO350 Animal and Societyこの教科は今実際に取っているクラスで、動物と人間の関係について学びます。例えば、人間がどんどんペットを人間化させていることは果たして本当に良いことなのか、それとも行き過ぎているのか、彼らはそれで幸せなのか、などを心理学的な側面から考えます。

チュートリアル では、毎回レクチャー での講義内容に合わせて皆で討論をします。ここでは私が普段疑問に思っていたこと学び、さらに他の学生たちの意見をたくさん聞けるので個人的にとても楽しく勉強しています。

討論でも積極的に自分の意見を発言するように心がけていて、ある人は賛成してくれるけど勿論全く違う意見を持っている人もいるので毎回とても刺激になります。

LFS100 Cell Biology

この細胞学の教科は、高校の時に生物を取っていた人には復習のような感じでそんなに難しく感じないと思います。しかし私は高校は通信だったので生物を学んでおらず、この教科で初めて細胞学に触れました。

はじめは聞いたこともない言葉が沢山並び全然授業についていけずとても苦労したことを覚えています。しかし、チュートリアルの先生がいつも分からない所を授業が終わっても私が分かるまで根気強く熱心に教えてくれたり、休みの日にもかかわらず特別授業をしてくださったおかげで途中から細胞学に対して恐怖がなくなり、いつの間にかこの教科がとても興味深いものになりました。

ANM201 Animal Ecophysiology

これは動物生理学について学ぶ教科で、私は個人的にとても好きなコースでした。何故なら、このコースでは1年の時に学んだ動物の生命現象(消化、呼吸、代謝、成長、生産)について更に深く学ぶことができるからです。

課題では、ユニコーンやアニメキャラクターなど実際に存在しない動物をそれぞれ一つ決め、それがもしこの地球上に存在していたらどのような体の仕組みになっていたか、あるいは地球に順応できるのか、など自分の想像力も使ってレポートを書いたりしました。先生も面白く、毎回難しい内容のレクチャーも工夫して私たちに分かりやすく説明してくれたのでとても楽しかったことを覚えています。

友達は大事!周りに支えられている大学生活

コースの学生同士のチームワークはとても良いです。オーストラリア人でも勉強に苦労している学生はいるけどみんなでサポートし合っていまます。私は正直コンピューターが得意じゃないので、特に新しいソフトフェアの使い方に慣れていないときには友達が分かるまで教えてくれたり、先生からは何か質問あったらいつでもメールしてと言ってもらえたり、本当に感謝しきれないほどサポートしてもらいました。みんな動物が好きで同じ志を持った友達同士なので話も合うし、一緒にいてとても楽しいです。

自分は人見知りなので初めはなかなか心を開けませんでしたが、積極的に自分からコミュニケーションを取ってみたらたくさん友達ができ、そこで出来た友達と今も共に勉強をがんばっています。

USCはサンシャインコーストというオーストラリアでもローカルな場所にあり、中には「海外に行ったことがない」「クイーンズランド州から出たこともない」というくらいローカルな学生もいます。今までアジア人と接する機会もなかったようで、「海キレイ!」と言うと「日本に海ないの?」と聞かれたり、日本人は箸しか使わないと思われてたり、面白い質問もされることも良くあります(笑)。逆に私は、そんなローカルな友達だからこそ知っているようなオーストラリアの面白い話を教えてもらったりして、毎回会話がとても弾みます!

USCにはそもそもアジア人が少ないのですが、自分が入学した時にはAnimal Ecologyコースにはアジア人は1人ももいなくて初めは馴染めるか不安でしたが、皆とても優しく気が付けばクラスがとても心地よい場所になっていました。

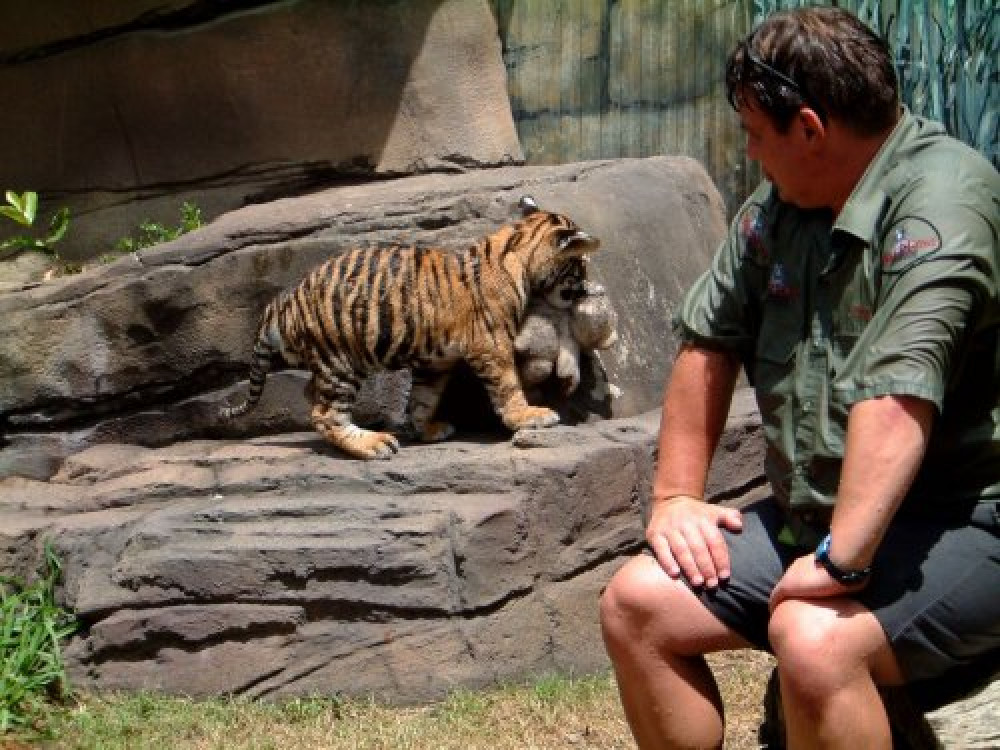

動物保護教育の一環ともなっているオーストラリアの動物園

私はサンシャインコースト大学在学中にAustralia Zooという動物園でボランティアをしました。オーストラリアでは動物園や水族館など生物(生命)を扱う仕事においてはボランティアとはいえ採用条件やハードルが厳しく、インタビュー(面接)では「動物保護に対してどのように考えているか?」などの質問がありました。これに対して私は「動物が生息する環境に与えている悪い影響の99%は人間が起こしていること。それに対して、このボランティアを通して自分が実際にアクションを起こして何か出来るのではないか、対策やアイデアを考えられるのではないかと思った。また、大学で理論だけ学ぶより、実際に動物に触れて学べることも多いと思った。」など素直に自分の意見を述べ、無事に働かせてもらえることになりました!

Australia Zoo ボランティアでの業務内容

基本的に毎週通い、朝5時頃に起きてバスと電車を乗り継いで通っていました。

ボランティアは午前8時スタート。動物園に到着したらまずオフィスに行ってその日の配属をチェックをして、ボランティアオーガナイザーの指示を受けて配属先にいきます。コアラやカンガルーなどのいくつかの哺乳類のセクション、鳥、さらには動物園の横に隣接しているWildlife Hospital(野生動物病院)でも働かせてもらいました。

基本的な業務内容は掃除、翌日の食事のストックを作ったりします。簡単なように感じますが実際には、例えばウォンバット1頭1頭それぞれ「ダイエット中」、「さつまいもが好き」、「ピッキー(好き嫌いが多い笑)」、「アレルギー」・・・など個体ごとにその個性や健康状態がマニュアルにとても細かく書いてあり、それによって食事が管理されていて、動物の健康に関わる仕事なので責任を感じましたし、飼育員の人たちの愛も感じました。

現場で感じた日本の動物園とのちがい

日本の動物園では、動物が狭い檻にいれられているのを見て、何の目的があってその動物を飼育しているのかわからず、正直あまり良い印象をもっていませんでした。

しかしオーストラリアの動物園では動物たちがもっとオープンに飼育されており、また、檻の前に掲示されているサインにはその動物の紹介だけでなく、絶滅危惧の度合い、どうすればその動物を救えるのか、わたしたちに出来ること、なども書かれていてとても勉強にもなり、はじめて動物園を楽しいと思いました。

ボランティアでは時々ショーの準備の手伝いをさせて頂くこともあり、基本的には見張りや道の整備をしたりしました。バックヤードにも入らせてもらいチームの一員になれた気がして嬉しかったです。

印象的だったのは、日本の多くのショーは動物をエンターテインメントの一部として捉えられる事が多い印象を持っていましたが、オーストラリアのショーでは「動物保護」という教育の一貫として行われていた点です。

このボランティアを通して大学では学べないことを、実際に動物に触れてその生態を学ぶことができ、動物に関する知識を深めることが出来、もっと興味が広がりました。

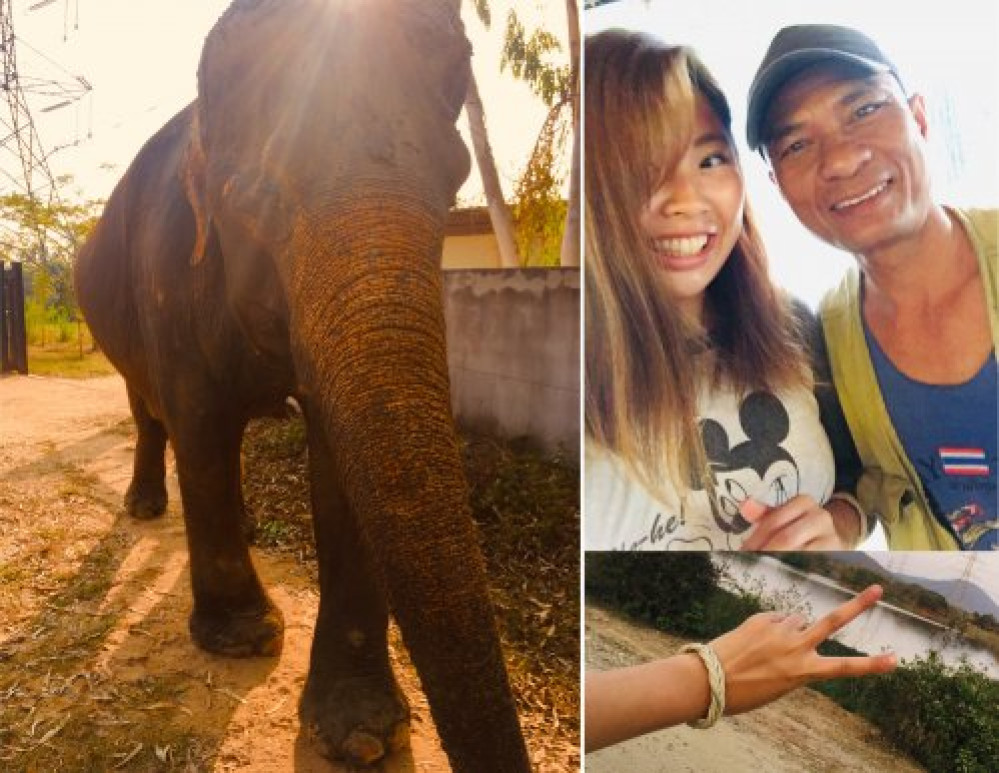

象ボランティアで確信した「動物保護を学ぶ意義」

オーストラリア留学センターの代表である衛藤さんにおしえてもらい、WFFTというタイのアニマルレスキューセンターのHPからボランティアに応募し、2019年1月末〜2月上旬まで2週間ほど参加しました。宿泊先と食事が付いており、参加費用は$800ほど。

このセンターにいる動物たちは全員保護された動物です。現地に到着するとボランティアは計30〜40人ほどいてそのほとんどがヨーロッパ人。日本人は自分だけでした。アジア旅行の途中で立ち寄ってボランティアしている方たちも多く、旅中に起きた彼らの様々な出来事を聞くのが面白かったです。

アニマルレスキューセンターでのボランティア業務

私はここで計26頭の象のお世話を担当しました。仕事内容は、基本的には朝5時半出勤で、まずその日自分が担当している象たちの朝ごはんを作ることから一日が始まります。象は本当によく食べます!朝ごはんで1頭につき約バナナ30本使ってバナナボールを作り、更にはバナナの木の皮を大きいバケツいっぱいにいれたサラダを食べます。

昼には夜私たちがいなくなってもお腹をすかせないようにフルーツを使ってenrichment をできるだけ多く作り溜めしておきます。

そのあとは糞掃除をしに行くのですが、一つのエリアがとても広く象の糞は驚くほど重いのでとても体力を消費しました。しかし友達とみんなでゲームしながら掃除していたのでとても楽しかったです。

夕方からは自分の担当している象を、「マフート」と言う象使い(象とコミュニケーションを取ることのできる人)と一緒に森に連れて行って自由に散歩させたり、そこで体を洗ってあげたりしました。象によっては森に行くのを面倒くさがったり、逆に早く行きたくて催促してくる子もいるなど、毎回彼らの気分にムラがある姿も可愛くて面白かったです。

そして、思いっきり遊んで幸せそうな象達が見れるその時間が、わたしにとって1日の中で1番好きな瞬間でした。

象ボランティアを通して感じた、動物保護への強い思い

私が担当した象の中にはエレファントライディング(観光客を背中に乗せること)や伐採した木材を背中に乗せて運ぶ仕事など、人間のために使われて酷い扱いを受けた象ばかりでした。

長年チェーンに繋がれていて今でも足をひきずって歩いているなど、メンタルトラウマが残っている象もいたり、1頭1頭壮絶な人生を経験してきたからこそ、今ここで自由に過ごしている象たちの姿を見れるのがとても嬉しく、お世話をしているのではなく、させてもらっている感覚でした。

このタイでのボランティアを通して、今Animal Ecologyを勉強していることの意味がより明確になったし、それが将来この子たちの役に立てば良いなと思いました。本当に良い経験ができました。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。