【体験談】デザインからタトゥーまで:メルボルンで広がった表現の世界〜RMIT大学でグラフィックデザインを学ぶ

Aikoさん | メルボルン | RMIT University | Design

RMIT(Royal Melbourne Institute of Technology)大学は、メルボルンの市内中心地にメインキャンパスがある国立大学ですが、Diplomaコースなどの専門コースの選択肢がたくさんあることでも有名です。特にアート・デザインではQS世界ランキングで常に上位に入っていることもあり、アート&デザイン&ファッション、建築などで世界的に有名な大学となります。

今回はRMIT大学でDiploma of Graphic Designを1年間受講されたAikoさんに実際にコースで学んだことや留学生活について、詳しくお話を伺いました。

今回はRMIT大学でDiploma of Graphic Designを1年間受講されたAikoさんに実際にコースで学んだことや留学生活について、詳しくお話を伺いました。

+++Aikoさんの留学プラン+++

2023年7月 インパクト・イングリッシュ・カレッジへ入学(42週間)

↓

2024年5月 インパクト・イングリッシュ・カレッジ卒業&IELTS5.5を取得(RMIT大学入学の英語条件)

↓

2024年7月 RMIT大学のDiploma of Graphic Designを開始

↓

2025年6月卒業

↓

2025年11月頃 ワーキングホリデービザにて再渡航&引き続きメルボルンに滞在予定

以前、パースとゴールドコーストを訪れたことがあり、オーストラリアは「また来たい」と思える魅力的な国だと感じていました。その時の印象がずっと心に残っていて、語学留学を考え始めたときに、自然とオーストラリアが選択肢に浮かびました。

渡航先の都市を迷っていたときに、「アートが好きなら、メルボルンが絶対に合うよ」と周りから薦められたこともあり、最終的にメルボルンへの留学を決意しました。実際に来てみると、街中には展示会やミュージアムが数多くあり、ファッションも個性的でおしゃれな人が多く、アートを愛する人が自然と集まっているような空気を感じました。

人によっては一般英語コースの中級レベルからエクセルクラスに進む人もいますが、私はファンデーションクラスを経由するルートを選びました。

一般英語コースからExtreme Englishコースへ移ったときは、授業の進むペースや内容、学ぶ語彙が一気に難しくなったように感じ、最初はついていくのに苦労しました。

3ヶ月ほど経った頃には「メルボルンが大好き」という気持ちが芽生える一方で、思っていたほど英語力が伸びていないことに対して、悔しさも感じていました。「もっと英語力を伸ばしたい。そして英語で何か専門的なことも学びたい」——そんな思いが強くなっていきました。

仕事も辞めて時間に余裕がある今、そしてちょうどメルボルンにいるこのタイミングこそが、自分としっかり向き合って学ぶチャンスだと思い、本気で学ぶ決断をしました。

もともとイラストレーターとしても日本で活動していましたが、デザインに関してきちんと学んだ経験がなかったので、デザインやソフトの使い方について基礎からしっかり学びたいと考えるようになりました。その結果、最終的な目標として、RMIT大学の「Diploma of Graphic Design」への進学を決めました。

基礎的な内容を踏まえたうえで、さらに一歩踏み込んだ実践的な表現や語彙を学び、それをすぐに会話で活かせる構成だったため、「学んだ英語が、使える英語になっていく」感覚があり、とても有意義な時間でした。

インパクトでは、クラスが上がるごとにレベルについていくのに必死で大変でしたが、今振り返ると、少し厳しい環境に身を置いたからこそ、頑張ってついていかなくちゃ、と努力できたと思います。特に辛かったIELTSクラスの時期も、結果的には自分を大きく成長させてくれました。

当初の留学予定期間を終えた後、IELTS/EAPコースを追加で受講し、最終的にはIELTS 5.5を取得!目標としていた「Diploma of Graphic Design」への進学にたどり着くことができました。

小学生の頃からずっとテニスを続けていたので、Instagramでイベント情報を発信しているグループをフォローし、そこからソーシャルテニスクラブに参加していました。日本人も少数いましたが、ローカルの人も多く、そこから友達の輪が自然と広がっていきました。

また、インパクトの課外活動「インパクティビティー」にも積極的に参加し、クラス以外の友達もたくさん作るようにしていました。他にも英語の音楽を聴いたり、YouTubeも英語のものだけに絞るなど、自分の中でルールを決めて、できる限り日本語ではなく英語に触れる環境をつくるよう心がけていました。

TAFEと迷いましたが、実際に施設を見学し、オープンキャンパスでグラフィックデザインコースの卒業生の作品に触れる中で、最終的にRMIT大学を選ぶ決心がつきました。キャンパスのあるブランズウィックの雰囲気もとても気に入りました。

実際に通ってみて、施設やソフトウェアは本当に充実していましたし、先生方もとても熱心で親身に接してくれました。RMIT大学を選んでよかったなと、改めて感じています。

クラスメイトの中には、グラフィックデザインの経験が少ない人もいたので、経験に差があっても、それが気にならないような雰囲気で、安心してスタートできたと思います。

AdobeのIllustratorやPhotoshop、InDesignは、少しでも触ったことがあると頭に入りやすいかもしれません。また、入学前にポートフォリオの提出があるので、デザインに対する興味や情熱は必要です。

私自身、最初はCertificate IV in Design から始めるか、Diploma of Graphic Designから入るか迷っていました。Certificateはおそらく座学が多めで基礎をしっかり学ぶ内容だと思い、最終的に実践が多いDiplomaから始めることにしました。授業ではソフトの使い方も基礎から丁寧に教えてくれるので、困ることはありませんでした。

セメスター1では、ドローイングとカリグラフィー(文字を美しく見せるための西洋の書道)以外のすべての授業がPCを使ったもので、主にAdobeのIllustrator、Photoshop、InDesignを使って学びます。

Illustratorでは、線の描き方のバリエーションやグラデーションの使い方、線の結合方法など、本当に基礎的なところから教わりました。Photoshopでは、画像の基本的な編集方法や背景の消し方、写真の合成方法なども扱います。

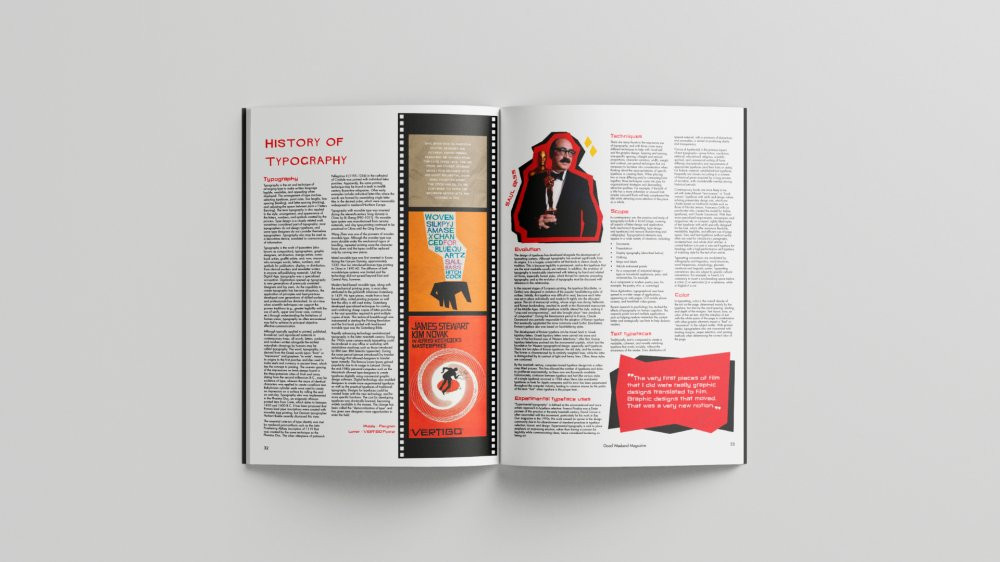

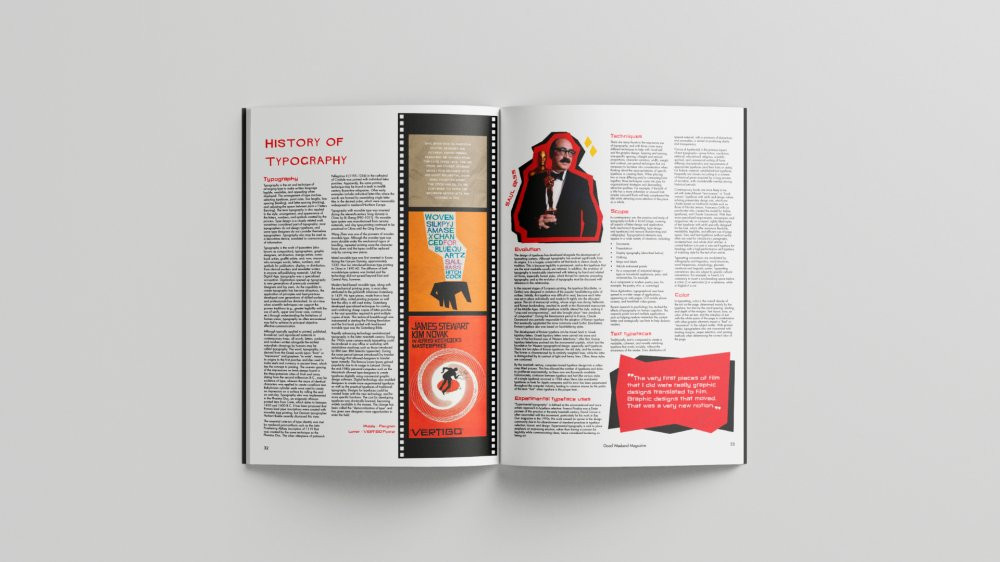

InDesignは、雑誌などのレイアウト作成によく使用するソフトで、文字のサイズや幅の調整、段落スタイルの設定、配色や見栄えの整え方などを学びながら、最終的には自分で作品を仕上げていけるように練習します。

セメスター2にもハンドドローイングの授業はありますが、紙にスケッチした後はスキャンしてPCで編集する流れなので、すべての教科でPCを使うと言っていいと思います。

セメスター2では、前学期で身につけた基礎知識をベースに、自分自身のデザインにどう活かしていくかを考えながら作品作りを進めていきます。このセメスターでは、将来的に自分のポートフォリオとなる作品を制作していくことが大きなテーマです。

新たに「Figma」というウェブデザインソフトの使い方も学びました。UIデザインやワイヤーフレームを手軽にデザインできるツールです。

グラフィックデザインの基本的な制作プロセスは「リサーチ → アイディア構築 → スケッチ → デザイン作成 → フィードバック → 最終デザイン」という流れが基本です。このステップをすべての課題で何度も繰り返すことで、自然と考え方が整理され、作品の完成度もどんどん高くなっていきます。

何かしらの課題は常に出ている状態ですが、授業内で終えられるものもあれば、時間が足りずに自宅で仕上げることもありました。自分のペースで進められる部分もありますが、コツコツと取り組む姿勢が大切だと感じました。

1つの教科で多いと3つ、少ないと1つの課題があり、それを約半年かけて仕上げていきます。課題は基本的に「このような依頼をクライアントから受けたと仮定して、自分でデザインを制作する」という実践的な形式が多く、先生やクラスメイトと相談しながら、自分のアイデアを形にしていきました。

また、グループ制作の課題もあり、本を制作したり、シンガポールのファッション学科とコラボしてブランドのプロモーションデザインを手がけるなど、貴重な経験を積むこともできました。

中でも印象的だったのは、「Create User Interfaces(CUADIG413)」という教科です。この授業では、最終的にポートフォリオウェブサイトを制作するという課題があり、半年間で3つのプロジェクトに取り組みました。

1. グラフィックデザインとは何かを伝えるウェブサイト作成

初心者向けに「グラフィックデザインとは?」を紹介する内容で、Figmaを使って制作しました。

2. クライアント向けのウェブサイトまたはアプリ制作

私は架空のクライアント「TAT Magazine(タトゥーに関心のある人向けの情報サイト)」を設定し、そのブランドのためのウェブサイトをデザインしました。

3. 自分自身のポートフォリオサイトのウェブサイト制作

これまでに制作した作品をまとめ、実際に公開できるポートフォリオサイトを完成させました。

ウェブサイト

特に3つ目で制作したウェブサイトは、これまでに積み重ねてきたスキルや作品を紹介する場となり、自分自身の強みを整理するきっかけにもなりました。今後はこのサイトを、ビジネスにもつなげていける大切なツールとして活用していくつもりです。

課題の条件として、ジャック、キング、クイーン、ジョーカーのデザインには、それぞれミラーリング(上下対称の構図)でデザインすること、またカードの裏面にはパターン使用したデザインにすること、という決まりがありました。

私は「日本語学習用のトランプカード」をテーマにし、ジャックやキングなどの絵柄だけでなく、すべてのカードにひらがな・カタカナ・発音を入れるという工夫をしました。

ひらがなは全部で46文字ですが、トランプは52枚あるため、残りの6枚に何を入れるか最初はかなり悩みました。最終的には、濁音や伸ばす音の説明など、日本語学習に役立つ内容を追加し、52枚すべてを学習カードとして完成させました。

カードに載せる単語やイラストも、一からすべて自分で考えました。たとえば「ま」は招き猫、「さ」は侍、「ら」はラーメンなど、外国人にもなじみがあり、日本らしさを感じられるモチーフを丁寧に選びました。

アイデアを何度も練り直し、いくつかの案の中から最終的なデザインを選ぶまでに、かなりの時間と労力を費やしました。自分なりの工夫とこだわりをギュッと詰め込んだ、思い入れの深い作品になったと思います。

課題として作るものの量も多く、自分の性格的にもこだわりを持って制作していたので、自分の時間をかなり費やしましたが、その努力が最終的に大きな糧になったと思います。

そのため、クライアントとのコミュニケーションを大切にし、なぜ自分がそのデザインにしたのかという背景や理由をしっかり説明することが大切だと実感しています。

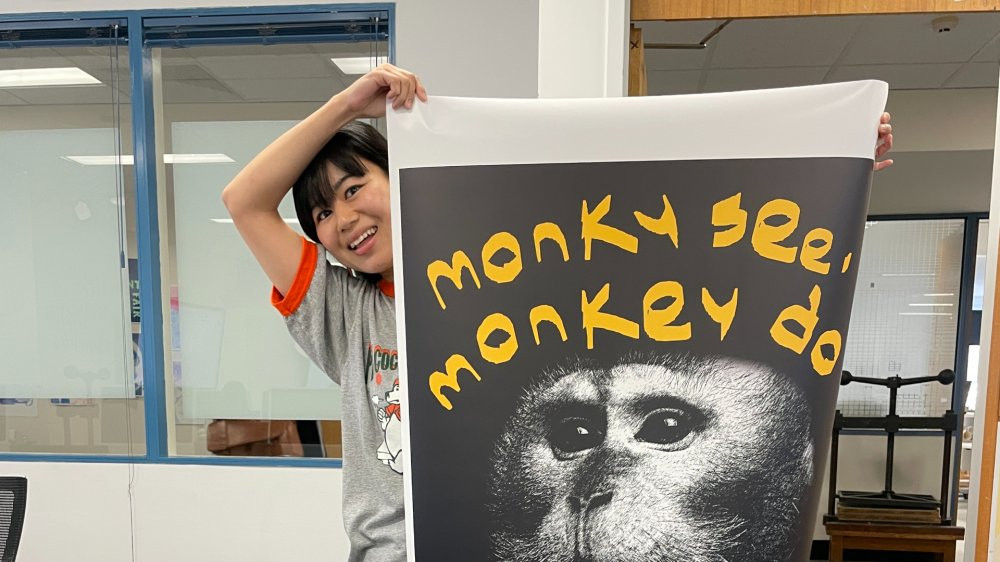

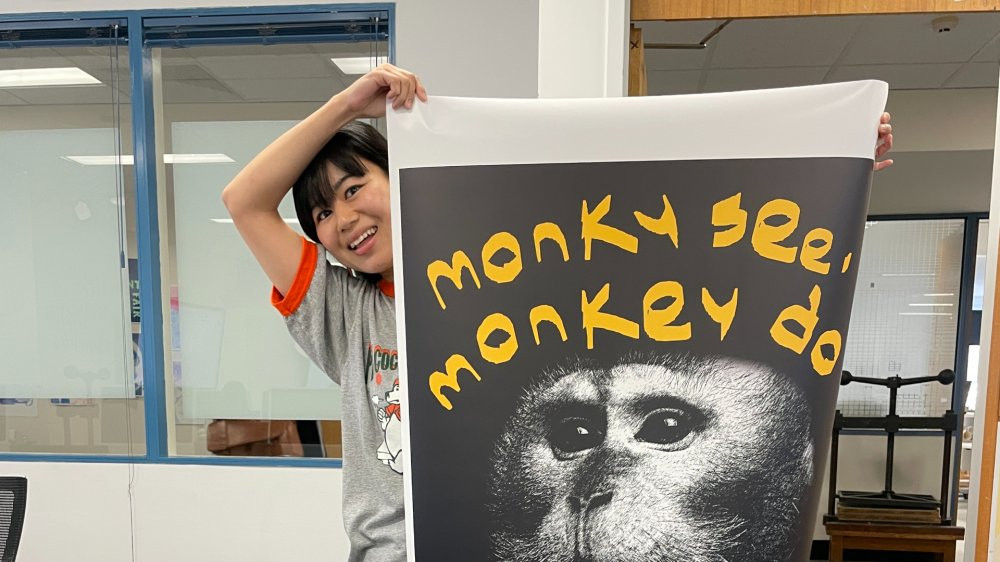

RMIT大学は、「やりたいことがあればすぐに実践できる環境」が整っていると感じました。先生に質問をすれば親身になって答えてくれますし、アドバイスも的確にもらえます。また、ステッカーやポスターを印刷できる本格的なプリンターがあるので、デジタル上だけではなく印刷物を制作するという経験も十分にできました。

しかしAIと一緒に仕事をしていくことはこの先必要不可欠で、活用していくことも大切だと思います。実際、ChatGPTのRMIT版のようなウェブサイトがあり、雑誌の記事の書き起こしなど一部の作業でAIを使用することもありました。そうしたツールを上手に活用しながらも、クライアントに寄り添い、クライアントが伝えたいことを的確に表現できるグラフィックデザイナーでありたいと思っています。

私のデザインは「温かみがある」と言ってもらえることが多く、自分でもそれを意識しているので、その良さを失わないよう大切にしていきたいです。

1対1で、先生からマシンの使い方や注意点を丁寧に教わり、ひたすら練習を重ねました。最初はシリコンでできたフェイクスキンで練習し、その後は希望者にモデルになってもらって施術の経験を積みました。

オリジナルのタトゥーデザインを描くのはもちろんのこと、お客さんから希望のイメージを伝えてもらい、それをもとに新たにデザインを描き起こすこともあり、幅広いリクエストに応えています。

現在はタトゥースタジオに所属していますが、そこから直接仕事が入ってくるわけではありません。集客は自分で行わなければならないので、主にはインスタグラムで集客しています。お客さんはオーストラリア人だけでなく、台湾やタイなどアジア系の方も多いです。「メルボルンに来てタトゥーを入れたいと思ったけど英語だと不安」という日本人のお客さんも日本語で話せる安心感から頼んでくれることも多いです。

1年間で、100人以上にタトゥーを彫ってきました。この仕事を通して本当に優しくて素敵なお客さんたちに出会うことができました。施術後の嬉しそうなお客さんの笑顔が私のやりがいです。

ポートフォリオサイト

aikonictattoo Instagram

aikonicdesign Instagram

これまで続けてきたタトゥーアーティストとしての活動は継続しつつ、グラフィックデザイナーやイラストレーターとしての仕事にも本格的に取り組んでいきたいと考えています。

フリーランスとして日本やオーストラリアの案件を行いながら、機会があればオーストラリアで会社に所属して、現地で働く経験もしたいと思っています。

2023年7月 インパクト・イングリッシュ・カレッジへ入学(42週間)

↓

2024年5月 インパクト・イングリッシュ・カレッジ卒業&IELTS5.5を取得(RMIT大学入学の英語条件)

↓

2024年7月 RMIT大学のDiploma of Graphic Designを開始

↓

2025年6月卒業

↓

2025年11月頃 ワーキングホリデービザにて再渡航&引き続きメルボルンに滞在予定

留学のきっかけ

私は日本で5年間、イベントプロデュースやマーケティングの仕事をしていました。周囲には英語が話せる同僚も多く、「自分も英語ができれば、もっと仕事の幅が広がるのに」と感じることが度々ありました。以前、パースとゴールドコーストを訪れたことがあり、オーストラリアは「また来たい」と思える魅力的な国だと感じていました。その時の印象がずっと心に残っていて、語学留学を考え始めたときに、自然とオーストラリアが選択肢に浮かびました。

渡航先の都市を迷っていたときに、「アートが好きなら、メルボルンが絶対に合うよ」と周りから薦められたこともあり、最終的にメルボルンへの留学を決意しました。実際に来てみると、街中には展示会やミュージアムが数多くあり、ファッションも個性的でおしゃれな人が多く、アートを愛する人が自然と集まっているような空気を感じました。

語学留学してからの気づきと心の変化

最初は半年の語学留学として渡航し、インパクト・イングリッシュ・カレッジで英語を学び始めました。 一般英語コースの初中級レベル(Pre-intermediate)からスタートし、その後はExtreme Englishのファンデーションクラス、そしてエクセルクラスへと進み、段階的に基礎英語力を高めていきました。人によっては一般英語コースの中級レベルからエクセルクラスに進む人もいますが、私はファンデーションクラスを経由するルートを選びました。

一般英語コースからExtreme Englishコースへ移ったときは、授業の進むペースや内容、学ぶ語彙が一気に難しくなったように感じ、最初はついていくのに苦労しました。

3ヶ月ほど経った頃には「メルボルンが大好き」という気持ちが芽生える一方で、思っていたほど英語力が伸びていないことに対して、悔しさも感じていました。「もっと英語力を伸ばしたい。そして英語で何か専門的なことも学びたい」——そんな思いが強くなっていきました。

仕事も辞めて時間に余裕がある今、そしてちょうどメルボルンにいるこのタイミングこそが、自分としっかり向き合って学ぶチャンスだと思い、本気で学ぶ決断をしました。

もともとイラストレーターとしても日本で活動していましたが、デザインに関してきちんと学んだ経験がなかったので、デザインやソフトの使い方について基礎からしっかり学びたいと考えるようになりました。その結果、最終的な目標として、RMIT大学の「Diploma of Graphic Design」への進学を決めました。

悩みもプレッシャーも、成長のきっかけに変わったインパクトでの学習

インパクトではいろいろなクラスを受講しましたが、特に印象に残っているのは、エクセルコースです。自分のスピーキング力が一段階レベルアップし、スムーズに話せていると実感できたタイミングでもありました。基礎的な内容を踏まえたうえで、さらに一歩踏み込んだ実践的な表現や語彙を学び、それをすぐに会話で活かせる構成だったため、「学んだ英語が、使える英語になっていく」感覚があり、とても有意義な時間でした。

インパクトでは、クラスが上がるごとにレベルについていくのに必死で大変でしたが、今振り返ると、少し厳しい環境に身を置いたからこそ、頑張ってついていかなくちゃ、と努力できたと思います。特に辛かったIELTSクラスの時期も、結果的には自分を大きく成長させてくれました。

当初の留学予定期間を終えた後、IELTS/EAPコースを追加で受講し、最終的にはIELTS 5.5を取得!目標としていた「Diploma of Graphic Design」への進学にたどり着くことができました。

英語力向上のためにやったこと

とにかく「人と会うこと」「英語で話すこと」を意識して過ごしていました。小学生の頃からずっとテニスを続けていたので、Instagramでイベント情報を発信しているグループをフォローし、そこからソーシャルテニスクラブに参加していました。日本人も少数いましたが、ローカルの人も多く、そこから友達の輪が自然と広がっていきました。

また、インパクトの課外活動「インパクティビティー」にも積極的に参加し、クラス以外の友達もたくさん作るようにしていました。他にも英語の音楽を聴いたり、YouTubeも英語のものだけに絞るなど、自分の中でルールを決めて、できる限り日本語ではなく英語に触れる環境をつくるよう心がけていました。

RMIT大学を選んだ理由

「アートと言えばRMIT」と言われるほど、RMIT大学は高い知名度があります。

TAFEと迷いましたが、実際に施設を見学し、オープンキャンパスでグラフィックデザインコースの卒業生の作品に触れる中で、最終的にRMIT大学を選ぶ決心がつきました。キャンパスのあるブランズウィックの雰囲気もとても気に入りました。

実際に通ってみて、施設やソフトウェアは本当に充実していましたし、先生方もとても熱心で親身に接してくれました。RMIT大学を選んでよかったなと、改めて感じています。

デザイン初心者でも安心して学べる環境

もともとは、iPadを中心に使いイラストや似顔絵を描いたり、ロゴをデザインしていました。独学で学んでいたので、「もっとAdobeソフトをしっかり使いこなしたい」「本格的にデザインの知識を身につけたい」という思いがありました。クラスメイトの中には、グラフィックデザインの経験が少ない人もいたので、経験に差があっても、それが気にならないような雰囲気で、安心してスタートできたと思います。

AdobeのIllustratorやPhotoshop、InDesignは、少しでも触ったことがあると頭に入りやすいかもしれません。また、入学前にポートフォリオの提出があるので、デザインに対する興味や情熱は必要です。

私自身、最初はCertificate IV in Design から始めるか、Diploma of Graphic Designから入るか迷っていました。Certificateはおそらく座学が多めで基礎をしっかり学ぶ内容だと思い、最終的に実践が多いDiplomaから始めることにしました。授業ではソフトの使い方も基礎から丁寧に教えてくれるので、困ることはありませんでした。

ソフトの使い方からポートフォリオ制作まで段階的にスキルアップ

授業は、最初からいきなり難しいことをするわけではなく、基礎からしっかりと学べる構成になっていました。セメスター1では、ドローイングとカリグラフィー(文字を美しく見せるための西洋の書道)以外のすべての授業がPCを使ったもので、主にAdobeのIllustrator、Photoshop、InDesignを使って学びます。

Illustratorでは、線の描き方のバリエーションやグラデーションの使い方、線の結合方法など、本当に基礎的なところから教わりました。Photoshopでは、画像の基本的な編集方法や背景の消し方、写真の合成方法なども扱います。

InDesignは、雑誌などのレイアウト作成によく使用するソフトで、文字のサイズや幅の調整、段落スタイルの設定、配色や見栄えの整え方などを学びながら、最終的には自分で作品を仕上げていけるように練習します。

セメスター2にもハンドドローイングの授業はありますが、紙にスケッチした後はスキャンしてPCで編集する流れなので、すべての教科でPCを使うと言っていいと思います。

セメスター2では、前学期で身につけた基礎知識をベースに、自分自身のデザインにどう活かしていくかを考えながら作品作りを進めていきます。このセメスターでは、将来的に自分のポートフォリオとなる作品を制作していくことが大きなテーマです。

新たに「Figma」というウェブデザインソフトの使い方も学びました。UIデザインやワイヤーフレームを手軽にデザインできるツールです。

グラフィックデザインの基本的な制作プロセスは「リサーチ → アイディア構築 → スケッチ → デザイン作成 → フィードバック → 最終デザイン」という流れが基本です。このステップをすべての課題で何度も繰り返すことで、自然と考え方が整理され、作品の完成度もどんどん高くなっていきます。

課題をこなしながら実践力を上げていく授業スタイル

授業は週4日で、1日に2クラスずつあります。時間はだいたい朝9時から夕方4時半ごろまでです。何かしらの課題は常に出ている状態ですが、授業内で終えられるものもあれば、時間が足りずに自宅で仕上げることもありました。自分のペースで進められる部分もありますが、コツコツと取り組む姿勢が大切だと感じました。

1つの教科で多いと3つ、少ないと1つの課題があり、それを約半年かけて仕上げていきます。課題は基本的に「このような依頼をクライアントから受けたと仮定して、自分でデザインを制作する」という実践的な形式が多く、先生やクラスメイトと相談しながら、自分のアイデアを形にしていきました。

また、グループ制作の課題もあり、本を制作したり、シンガポールのファッション学科とコラボしてブランドのプロモーションデザインを手がけるなど、貴重な経験を積むこともできました。

中でも印象的だったのは、「Create User Interfaces(CUADIG413)」という教科です。この授業では、最終的にポートフォリオウェブサイトを制作するという課題があり、半年間で3つのプロジェクトに取り組みました。

1. グラフィックデザインとは何かを伝えるウェブサイト作成

初心者向けに「グラフィックデザインとは?」を紹介する内容で、Figmaを使って制作しました。

2. クライアント向けのウェブサイトまたはアプリ制作

私は架空のクライアント「TAT Magazine(タトゥーに関心のある人向けの情報サイト)」を設定し、そのブランドのためのウェブサイトをデザインしました。

3. 自分自身のポートフォリオサイトのウェブサイト制作

これまでに制作した作品をまとめ、実際に公開できるポートフォリオサイトを完成させました。

ウェブサイト

特に3つ目で制作したウェブサイトは、これまでに積み重ねてきたスキルや作品を紹介する場となり、自分自身の強みを整理するきっかけにもなりました。今後はこのサイトを、ビジネスにもつなげていける大切なツールとして活用していくつもりです。

細部までこだわったオリジナルトランプ制作

「トランプをデザインする」というユニークな課題もありました。課題の条件として、ジャック、キング、クイーン、ジョーカーのデザインには、それぞれミラーリング(上下対称の構図)でデザインすること、またカードの裏面にはパターン使用したデザインにすること、という決まりがありました。

私は「日本語学習用のトランプカード」をテーマにし、ジャックやキングなどの絵柄だけでなく、すべてのカードにひらがな・カタカナ・発音を入れるという工夫をしました。

ひらがなは全部で46文字ですが、トランプは52枚あるため、残りの6枚に何を入れるか最初はかなり悩みました。最終的には、濁音や伸ばす音の説明など、日本語学習に役立つ内容を追加し、52枚すべてを学習カードとして完成させました。

カードに載せる単語やイラストも、一からすべて自分で考えました。たとえば「ま」は招き猫、「さ」は侍、「ら」はラーメンなど、外国人にもなじみがあり、日本らしさを感じられるモチーフを丁寧に選びました。

アイデアを何度も練り直し、いくつかの案の中から最終的なデザインを選ぶまでに、かなりの時間と労力を費やしました。自分なりの工夫とこだわりをギュッと詰め込んだ、思い入れの深い作品になったと思います。

苦労から得た大切な経験

授業は当たり前ですがネイテイブの英語で進行していくので、そのスピード感と理解に苦労しました。特にクイズに答える提出物では、質問内容が難しいことも多く、その際は先生に質問したり、友達に助けてもらいました。課題として作るものの量も多く、自分の性格的にもこだわりを持って制作していたので、自分の時間をかなり費やしましたが、その努力が最終的に大きな糧になったと思います。

RMIT大学で得た貴重なスキル

入学してからはソフトの基本的な使い方はもちろんですが、グラフィックデザインとは単にデザインを作るだけでなく、クライアントの要望をしっかり聞き、自分で調べて考え、形にしていくことが重要だと深く学びました。そのため、クライアントとのコミュニケーションを大切にし、なぜ自分がそのデザインにしたのかという背景や理由をしっかり説明することが大切だと実感しています。

RMIT大学は、「やりたいことがあればすぐに実践できる環境」が整っていると感じました。先生に質問をすれば親身になって答えてくれますし、アドバイスも的確にもらえます。また、ステッカーやポスターを印刷できる本格的なプリンターがあるので、デジタル上だけではなく印刷物を制作するという経験も十分にできました。

AIとの付き合い方

これからAIが普及し、グラフィックデザイナーの仕事がなくなるのではと言われることもありますが、人がしっかりとコミュニケーションをとって考えて生み出したものには価値があると思います。しかしAIと一緒に仕事をしていくことはこの先必要不可欠で、活用していくことも大切だと思います。実際、ChatGPTのRMIT版のようなウェブサイトがあり、雑誌の記事の書き起こしなど一部の作業でAIを使用することもありました。そうしたツールを上手に活用しながらも、クライアントに寄り添い、クライアントが伝えたいことを的確に表現できるグラフィックデザイナーでありたいと思っています。

私のデザインは「温かみがある」と言ってもらえることが多く、自分でもそれを意識しているので、その良さを失わないよう大切にしていきたいです。

タトゥーという表現方法との出会い

私は現在、メルボルンでタトゥーアーティストとして、約1年間活動しています。日本にいた頃からイラストを描いており、そのスキルを何か形にできないかと考えていました。メルボルンに来て、タトゥーを入れている人が多いことに気づき、より身近で多種多様なタトゥーに興味が湧きました。その後、韓国の友達を通じてタトゥーアーティストの先生を紹介してもらいました。

1対1で、先生からマシンの使い方や注意点を丁寧に教わり、ひたすら練習を重ねました。最初はシリコンでできたフェイクスキンで練習し、その後は希望者にモデルになってもらって施術の経験を積みました。

オリジナルのタトゥーデザインを描くのはもちろんのこと、お客さんから希望のイメージを伝えてもらい、それをもとに新たにデザインを描き起こすこともあり、幅広いリクエストに応えています。

現在はタトゥースタジオに所属していますが、そこから直接仕事が入ってくるわけではありません。集客は自分で行わなければならないので、主にはインスタグラムで集客しています。お客さんはオーストラリア人だけでなく、台湾やタイなどアジア系の方も多いです。「メルボルンに来てタトゥーを入れたいと思ったけど英語だと不安」という日本人のお客さんも日本語で話せる安心感から頼んでくれることも多いです。

1年間で、100人以上にタトゥーを彫ってきました。この仕事を通して本当に優しくて素敵なお客さんたちに出会うことができました。施術後の嬉しそうなお客さんの笑顔が私のやりがいです。

ポートフォリオサイト

aikonictattoo Instagram

aikonicdesign Instagram

ワーキングホリデービザを活用してビジネス経験を広げる

コースはすでに修了し、学生ビザも一旦終了しますが、今後はワーキングホリデーで再びメルボルンに戻る予定です。

これまで続けてきたタトゥーアーティストとしての活動は継続しつつ、グラフィックデザイナーやイラストレーターとしての仕事にも本格的に取り組んでいきたいと考えています。

フリーランスとして日本やオーストラリアの案件を行いながら、機会があればオーストラリアで会社に所属して、現地で働く経験もしたいと思っています。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。