【体験談】CAの夢、諦めない!メルボルン休学留学でキャビンクルーコースに挑む

Ririkaさん | メルボルン | William Angliss Institute | Aviation - Cabin Crew

海外旅行をする人々の「最初と最後の接点」として活躍するキャビンアテンダントは、今なお高い人気を誇る職業です。

日本国内にも養成コースはありますが、オーストラリア・メルボルンにあるTAFE(州立専門学校)「William Angliss Institute(ウィリアム・アングリス・インスティチュート)」では、約5ヶ月間にわたって実践的なトレーニングをしっかり受けることができます。

同校で開講されている「Certificate III in Aviation(Cabin Crew)」コースでは、通常時および緊急時の客室業務をはじめ、安全手順や健康・安全管理、リスクマネジメントなど、航空業界で求められるスキルを実践的に学ぶことができます。

2025年6月末にこのコースを修了したRirikaさんは、日本の大学に通う現役の3年生。キャビンアテンダントという夢を実現させるため、休学してオーストラリアに渡航し、語学留学を経て本コースに入学し、コースを修了しました。現在は夢に向けて、さらに一歩を踏み出しています。

今回は、卒業したばかりのRirikaさんに、英語学習のこと、キャビンアテンダントコースの内容、そして留学生活について、たっぷりとお話を伺いました。

日本国内にも養成コースはありますが、オーストラリア・メルボルンにあるTAFE(州立専門学校)「William Angliss Institute(ウィリアム・アングリス・インスティチュート)」では、約5ヶ月間にわたって実践的なトレーニングをしっかり受けることができます。

同校で開講されている「Certificate III in Aviation(Cabin Crew)」コースでは、通常時および緊急時の客室業務をはじめ、安全手順や健康・安全管理、リスクマネジメントなど、航空業界で求められるスキルを実践的に学ぶことができます。

2025年6月末にこのコースを修了したRirikaさんは、日本の大学に通う現役の3年生。キャビンアテンダントという夢を実現させるため、休学してオーストラリアに渡航し、語学留学を経て本コースに入学し、コースを修了しました。現在は夢に向けて、さらに一歩を踏み出しています。

今回は、卒業したばかりのRirikaさんに、英語学習のこと、キャビンアテンダントコースの内容、そして留学生活について、たっぷりとお話を伺いました。

+++Ririkaさんの留学プラン+++

2023年10月 休学留学開始&語学留学

↓

2024年8月 Impact English College【ブリスベン校】へ入学(20週間)

↓

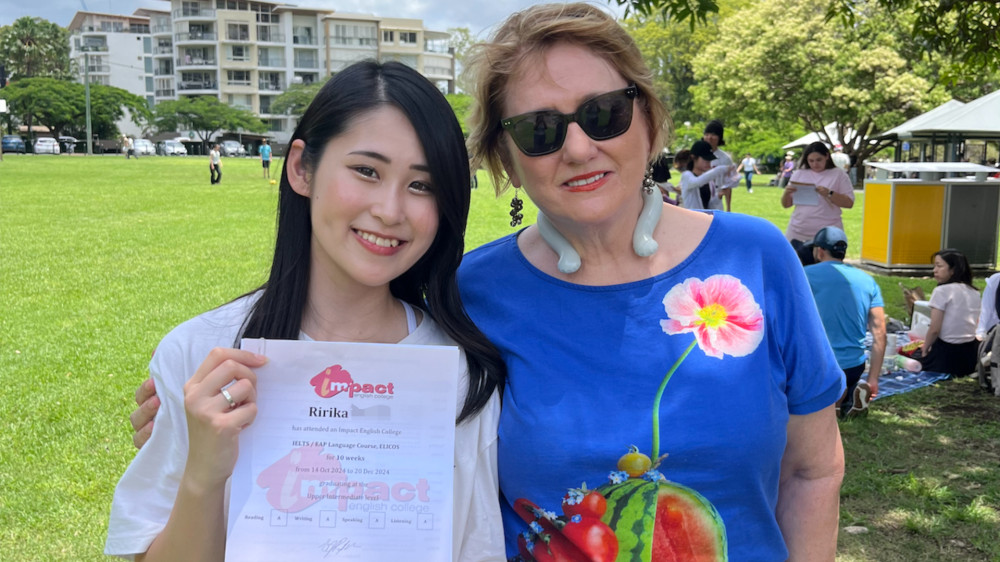

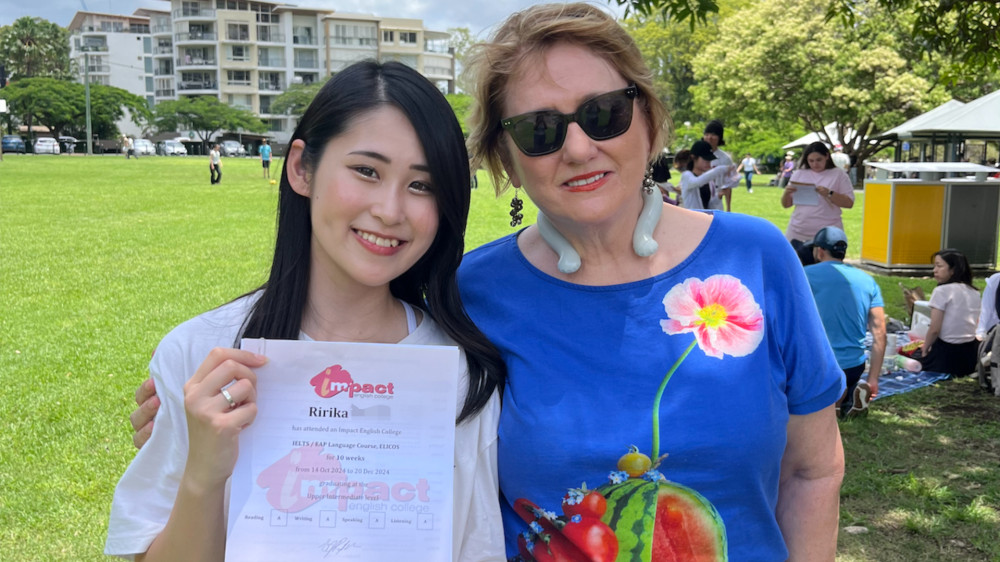

2024年12月 パスウェイコース(IELTS / EAP)修了& Impact English College卒業

↓

2025年2月 William Angliss InstituteのCertificate III in Aviation(Cabin Crew)を開始

↓

2025年6月卒業

↓

2025年10月 大学復学

10ヶ月の語学コースを終了後、英語力をさらに高めるため語学学校を変更し、IELTS/進学英語をメインに20週間集中的に学びました。その後、語学学校からのパスウェイ制度を利用してウィリアム・アングリスに入学。これまで滞在していたブリスベンから、ウィリアム・アングリス入学を機にメルボルンへ引っ越しました。

高校生のとき、初めてオーストラリアを訪れた際、機内で眠れずにいた私に、キャビンアテンダントの方が何度もバナナを差し出してくれたことが今でも強く心に残っています。往復どちらも飛行機に乗る海外旅行では、その時間そのものが旅の大切な一部となります。CAという職業が「旅の思い出づくり」に深く関わっていることを実感し、ますます憧れを抱くようになりました。

しかし、進学校での勉強が忙しくなるにつれて、英語に対して苦手意識を持つようになり、いつしかCAになりたいという気持ちに蓋をしてしまっていました。

そんな自分を変えたいと思い、英語と本気で向き合うことを決意したとき、私の英語レベルはまだ初級でした。それでも語学学校で、コミュニケーションを大切にした授業を通して、少しずつ英語を使う楽しさを知っていき、10ヶ月の学習を経て、IELTS5.5レベルまで到達することができました。

IELTSの四技能を網羅する授業に加え、母国や環境問題に関するプレゼンテーションも行いました。英語力全般が向上しましたが、Aviationコースでは実践が重視されるため、プレゼンやエッセイのスキルはあまり使いませんでした。

Aviationコースで最も重要なのは、英語でのコミュニケーション力です。英語学校で培ったコミュニケーション能力、柔軟性、チームワークは、その後の学習で大いに役立ちました。

そうした日常の中で得られる“生きた英語”に触れることで、語学力やコミュニケーション力が身についていったように思います。

「それなら就職してから学べばいいのでは?」と思うかもしれませんが、この8週間のトレーニングはとても過酷で、途中で脱落してしまう人も少なくないそうです。だからこそ、事前に基礎知識や実践的なスキルを身につけておくことは、とても重要だと感じています。

このコースでは、接客の基本から緊急時の避難案内、ギャレー(機内厨房)の設備や使い方、安全対策まで、フライト中にキャビンクルーに求められるすべての知識とスキルを体系的に学びます。将来への備えとしても、非常に実践的で有意義な学びの時間になっています。

訓練には、実物の飛行機(半分の機体)を使用し、ドアの開閉やアナウンス、機内で煙が発生した場合の対応など、リアルな状況を想定した実践的な内容が含まれています。クラスメイトが乗客役となって演じることで、本当のフライトさながらの緊張感の中で試験が行われました。

特に印象に残っているのは、救命ボートに乗る訓練や緊急避難の実技。普段の生活では決して体験できないようなことに挑戦できたのは、本当に貴重な経験でした。単に「本物の機体に触れられて嬉しい」というだけではなく、「ここで失敗したら卒業できない」というプレッシャーもあり、訓練の本気度を肌で感じました。

また、授業の一環として実際に飛行機にも乗りました。バージン・オーストラリアを利用してシドニーへの日帰り旅行に出かけ、機内でキャビンクルーの仕事を観察。その内容をレポートにまとめるという課題があり、学んだ知識を現場で確認する良い機会になりました。

クラスには13か国から集まった約21名の学生が在籍しており、多文化な環境の中で学んでいます。

授業内容もとてもユニークで、先生方は多様性への理解がとても深いと感じました。授業の中では、それぞれの母国の文化やダンスを紹介する時間があったり、LGBTQに関する知識や理解を深めるテーマが取り上げられたりと、オーストラリアらしい「多様性を尊重した教育」が実践されています。

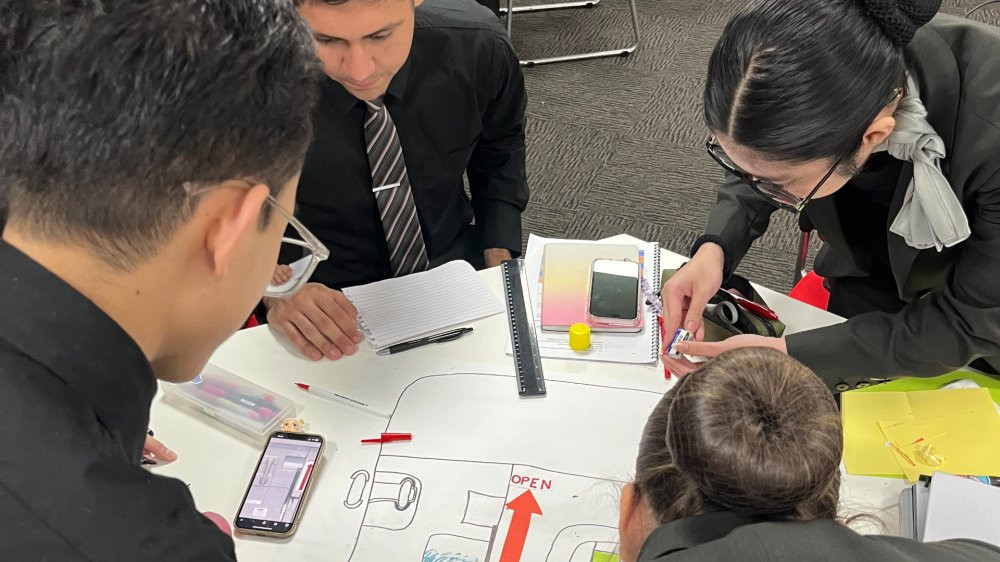

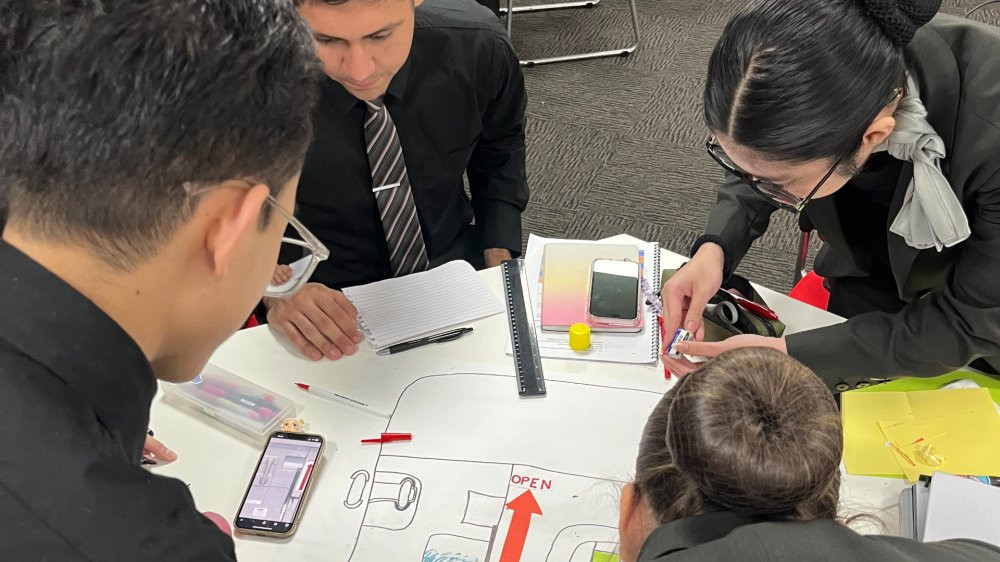

さらに、日常的に行われる機内トラブルへの対応訓練も、このコースの大きな特徴です。手荷物検査でのトラブル対応や乗客からのクレーム処理、病人への応急対応、乱気流時の対処、緊急避難など、さまざまなシチュエーションを想定し、学生同士で役割を分担してシミュレーション形式で取り組みます。こうした日々の実践を通して、自然とチームワークやコミュニケーション能力も身についていきます。

そしてもうひとつ印象的だったのが、授業前のウォーミングアップです。ニュージーランドの伝統舞踊「ハカ」や「ウィンクキラー」と呼ばれる動きを行い、朝早くから体を目覚めさせます。単なる遊びではなく、その後のディスカッションではRoss先生から「そこから何を学んだか?」「それがCAの仕事にどうつながるのか?」といった問いが投げかけられ、身体的な活動と仕事への理解を結びつけて考える時間にもなっています。

※右が担任のRoss先生、左が合同クラスでとてもお世話になったMichelle先生です。

席にはあらかじめ自分の名前が書かれていて、指定された席に着席するスタイルも日本と似ていると感じました。

一方で、学生たちはとてもフレンドリーで、授業中の発言もとても活発です。先生の質問にも積極的に答え、クラス全体で学びを深めていこうという雰囲気があります。

このコースならではの特徴として、毎日制服を着用して授業に出なければならないという点があります。髪型やメイクもきちんと整える必要があり、コートやマフラーの色まで細かく指定されています。寒い日でも授業中はマフラーを巻けないなど、身だしなみに関するルールはかなり厳格でした。授業中も常に「完璧な身だしなみ」が求められます。

また、毎朝登校時にはサインインが必須で、遅刻は一切許されません。授業は9時から始まりますが、ほとんどの学生は15〜30分前には学校に到着して準備を整えていました。時間に対する意識がとても高く、プロ意識を養う意味でも徹底されていると感じました。

毎週火曜日にはテストがあり、これが評価の中心です。テストで毎回100点を取る必要があり(再テストは2回目まで可能)、そのためにも授業内容をしっかり理解し、日頃から自分で復習しておくことが求められます。

課題としては、プレゼンテーションの準備が1~2回あった程度で、それ以外に大きな宿題はありませんでした。授業中の理解度とテストでのパフォーマンスが重視される、実践的でメリハリのある学びのスタイルだと感じました。

また、週24時間までのアルバイトも可能なので、私はレストランで働いていました。授業のない日や夕方以降を活用して、週に2〜3日ほどシフトに入っていた感じです。ただ、クラスメイトでアルバイトをしている人はそれほど多くなく、主に留学生が生活費のために働いていた印象です。

語学学校では留学生ばかりでしたが、今回はいきなりネイティブスピーカーの中に入ったため、言語の違いに少し戸惑うこともありました。ちなみに今回は受講者に日本人はいなかったので、英語を話さざるを得ず、その分スピーキング力が伸びたと思います。

最初の方の授業で、チームに分かれて配役を決める場面がありました。みんなが一斉に話し始める中で、私はその流れを止める勇気が持てず、会話にうまく入れなかったことがあります。その時は「Yes」と返すのが精一杯で、とてももどかしい思いをしました。

その経験を踏まえて、今はクラスの中で自分の意見を積極的に述べたり、リーダーシップを取ったりするのではなく、話がまとまらなくなった時に全体を整理し、時間を管理しながら議論を終わりに向けて進めていく「統括マネージャー」のような立ち位置を意識しています。結果的に、それが自分の性格にも合っていて、うまく機能していると感じています。

このコースはプレッシャーも大きかったです。留学生だからといって先生が手を抜くことはなく、テストでは100点を求められることもあり、ネイティブスピーカーと同じ土俵で戦わなければなりませんでした。ただ、プレッシャーコントロールの授業もあり、その中で緊張やプレッシャーに対処する方法も学びました。 また、このコースを通してネイティブスピーカーの友達ができたことも、とても嬉しかったです。

一方で、メルボルンの冬は本当に寒いので、気候面ではブリスベンは最高です。冬でも暖かく、過ごしやすかったです。また、ブリスベンはゴールドコーストにも気軽に行ける距離にあり、ビーチが好きな人にとっては大きな魅力だと思います。最近は交通費も安くなっていて、お得に出かけられる点も嬉しいポイントです。

ブリスベンはメルボルンに比べると街の規模が少し小さく感じることもありましたが、そのぶん落ち着いて過ごせる雰囲気もあり、どちらにもそれぞれの良さがあると思います。

街には多国籍の料理店がたくさんあり、グルテンフリーやラクトースフリーなど、さまざまな食のニーズに対応しているのもすごいなと思いました。カフェでもラクトースフリーのミルクでコーヒーを注文できるなど、体質やライフスタイルに合わせた選択肢が整っているのは、とてもありがたい環境だと感じます。

また、全体的にオープンマインドな雰囲気があります。LGBTQについても隠す必要のない文化で、それぞれが自分らしくいられる社会だなと感じました。自由であるからこそ、いろいろな選択肢が用意されていて、多様性を尊重する風土が根付いているのがオーストラリアの魅力だと思います。

この経験を通して、「日本を代表する客室乗務員として、日本の魅力を世界に発信したい」という思いが強くなり、将来の目標として明確になりました。

Aviationコースを日本ではなくオーストラリアで選んだ理由は、オーストラリアが多国籍・多文化社会であり、その環境の中で学ぶことで、将来グローバルな視点でサービスを提供できる人材になれると考えたからです。この2年間、多様な文化や価値観を持つ人々と関わり、多国籍のクラスメイトとともに学んだ経験は、自分にとって非常に大きな財産です。

今回の留学で培った実践的な英語コミュニケーション能力と、多国籍な環境で培った深い異文化理解力は、将来のキャリアにおいて不可欠な強みであると確信しています。特に、キャビンクルーコースで学んだ多様な背景を持つ人々へのきめ細やかな対応力や、チームで連携して課題を解決する能力は、「お客様一人ひとりの立場に立った心のこもったサービス」に直結するので、そういったサービスを提供できる客室乗務員を目指しています。これらの経験を活かし、自信を持って就職活動に臨みたいと思います。

2023年10月 休学留学開始&語学留学

↓

2024年8月 Impact English College【ブリスベン校】へ入学(20週間)

↓

2024年12月 パスウェイコース(IELTS / EAP)修了& Impact English College卒業

↓

2025年2月 William Angliss InstituteのCertificate III in Aviation(Cabin Crew)を開始

↓

2025年6月卒業

↓

2025年10月 大学復学

休学留学を決めた理由

大学3年時の就職活動を通じ、以前から抱いていた航空業界への夢を諦めきれないことに気づきました。そこで、まずは英語力向上を目指し、留学を決意しました。当初は10ヶ月の語学留学を予定していましたが、留学中にTAFEの存在を知りました。大学を休学して留学できる最長の2年間という期間を最大限に活用するため、ウィリアム・アングリス(William Angliss Institute)の半年コースへの受講を最終的に決めました。

10ヶ月の語学コースを終了後、英語力をさらに高めるため語学学校を変更し、IELTS/進学英語をメインに20週間集中的に学びました。その後、語学学校からのパスウェイ制度を利用してウィリアム・アングリスに入学。これまで滞在していたブリスベンから、ウィリアム・アングリス入学を機にメルボルンへ引っ越しました。

留学前の英語力と準備

幼い頃から旅行が大好きで、特に飛行機に乗ることは毎回ワクワクする体験でした。そんな中で「飛行機での思い出作りに関わる仕事がしたい」という気持ちが自然と芽生えていました。高校生のとき、初めてオーストラリアを訪れた際、機内で眠れずにいた私に、キャビンアテンダントの方が何度もバナナを差し出してくれたことが今でも強く心に残っています。往復どちらも飛行機に乗る海外旅行では、その時間そのものが旅の大切な一部となります。CAという職業が「旅の思い出づくり」に深く関わっていることを実感し、ますます憧れを抱くようになりました。

しかし、進学校での勉強が忙しくなるにつれて、英語に対して苦手意識を持つようになり、いつしかCAになりたいという気持ちに蓋をしてしまっていました。

そんな自分を変えたいと思い、英語と本気で向き合うことを決意したとき、私の英語レベルはまだ初級でした。それでも語学学校で、コミュニケーションを大切にした授業を通して、少しずつ英語を使う楽しさを知っていき、10ヶ月の学習を経て、IELTS5.5レベルまで到達することができました。

英語学校での学び

レクシス・イングリッシュでIELTS5.5を取得後、ウィリアム・アングリス入学に必要なIELTS6.0を目指し、インパクト・イングリッシュ・カレッジ(ブリスベン校)で20週間学びました。一般英語コースからIELTS試験対策/進学英語コースへ進み、過去問演習やエッセイ作成に励みました。

IELTSの四技能を網羅する授業に加え、母国や環境問題に関するプレゼンテーションも行いました。英語力全般が向上しましたが、Aviationコースでは実践が重視されるため、プレゼンやエッセイのスキルはあまり使いませんでした。

Aviationコースで最も重要なのは、英語でのコミュニケーション力です。英語学校で培ったコミュニケーション能力、柔軟性、チームワークは、その後の学習で大いに役立ちました。

英語力向上のためにしたことは?

特別な勉強法を取り入れていたわけではなく、学校での授業をしっかり受けることを基本にしていました。日本でもできるようなYouTube視聴や映画鑑賞をするのではなく、「今、オーストラリアにいるからこそできること」に意識を向けていました。具体的には、多国籍な文化に触れたり、異なる背景を持つ人たちと英語で積極的に会話をすることを大切にしていました。

そうした日常の中で得られる“生きた英語”に触れることで、語学力やコミュニケーション力が身についていったように思います。

Aviationコースの授業内容はどんなことをするの?

キャビンクルーとして採用されると、どの航空会社でもまず約8週間のトレーニングを受けることになるそうです。このコースは、「そのトレーニングで学ぶ内容を事前に学べる場所」というのが、いちばんわかりやすい説明かもしれません。

「それなら就職してから学べばいいのでは?」と思うかもしれませんが、この8週間のトレーニングはとても過酷で、途中で脱落してしまう人も少なくないそうです。だからこそ、事前に基礎知識や実践的なスキルを身につけておくことは、とても重要だと感じています。

このコースでは、接客の基本から緊急時の避難案内、ギャレー(機内厨房)の設備や使い方、安全対策まで、フライト中にキャビンクルーに求められるすべての知識とスキルを体系的に学びます。将来への備えとしても、非常に実践的で有意義な学びの時間になっています。

印象に残っている授業内容

先週、空港のすぐそばにある訓練施設「Ansett Aviation Training」を訪れました。ここは実際の航空会社がトレーニングに使っている施設で、私たちのコースの集大成となる最終テストの場でもあります。訓練には、実物の飛行機(半分の機体)を使用し、ドアの開閉やアナウンス、機内で煙が発生した場合の対応など、リアルな状況を想定した実践的な内容が含まれています。クラスメイトが乗客役となって演じることで、本当のフライトさながらの緊張感の中で試験が行われました。

特に印象に残っているのは、救命ボートに乗る訓練や緊急避難の実技。普段の生活では決して体験できないようなことに挑戦できたのは、本当に貴重な経験でした。単に「本物の機体に触れられて嬉しい」というだけではなく、「ここで失敗したら卒業できない」というプレッシャーもあり、訓練の本気度を肌で感じました。

また、授業の一環として実際に飛行機にも乗りました。バージン・オーストラリアを利用してシドニーへの日帰り旅行に出かけ、機内でキャビンクルーの仕事を観察。その内容をレポートにまとめるという課題があり、学んだ知識を現場で確認する良い機会になりました。

クラスには13か国から集まった約21名の学生が在籍しており、多文化な環境の中で学んでいます。

授業内容もとてもユニークで、先生方は多様性への理解がとても深いと感じました。授業の中では、それぞれの母国の文化やダンスを紹介する時間があったり、LGBTQに関する知識や理解を深めるテーマが取り上げられたりと、オーストラリアらしい「多様性を尊重した教育」が実践されています。

さらに、日常的に行われる機内トラブルへの対応訓練も、このコースの大きな特徴です。手荷物検査でのトラブル対応や乗客からのクレーム処理、病人への応急対応、乱気流時の対処、緊急避難など、さまざまなシチュエーションを想定し、学生同士で役割を分担してシミュレーション形式で取り組みます。こうした日々の実践を通して、自然とチームワークやコミュニケーション能力も身についていきます。

そしてもうひとつ印象的だったのが、授業前のウォーミングアップです。ニュージーランドの伝統舞踊「ハカ」や「ウィンクキラー」と呼ばれる動きを行い、朝早くから体を目覚めさせます。単なる遊びではなく、その後のディスカッションではRoss先生から「そこから何を学んだか?」「それがCAの仕事にどうつながるのか?」といった問いが投げかけられ、身体的な活動と仕事への理解を結びつけて考える時間にもなっています。

※右が担任のRoss先生、左が合同クラスでとてもお世話になったMichelle先生です。

授業の雰囲気と学習スタイル

学習スタイルそのものは、日本と大きく変わらない部分も多く感じました。たとえば、授業中のルールは意外と厳しく、食べ物の持ち込みは禁止されており、飲み物もフタ付きのものに限られています。スマートフォンの使用も、基本的には先生の許可があったとき以外は認められていません。また、授業中は積極的にメモを取ることが推奨されているため、毎回ノートと鉛筆を持参し、しっかり記録を取るようにしていました。席にはあらかじめ自分の名前が書かれていて、指定された席に着席するスタイルも日本と似ていると感じました。

一方で、学生たちはとてもフレンドリーで、授業中の発言もとても活発です。先生の質問にも積極的に答え、クラス全体で学びを深めていこうという雰囲気があります。

このコースならではの特徴として、毎日制服を着用して授業に出なければならないという点があります。髪型やメイクもきちんと整える必要があり、コートやマフラーの色まで細かく指定されています。寒い日でも授業中はマフラーを巻けないなど、身だしなみに関するルールはかなり厳格でした。授業中も常に「完璧な身だしなみ」が求められます。

また、毎朝登校時にはサインインが必須で、遅刻は一切許されません。授業は9時から始まりますが、ほとんどの学生は15〜30分前には学校に到着して準備を整えていました。時間に対する意識がとても高く、プロ意識を養う意味でも徹底されていると感じました。

1週間のスケジュールについて

授業は週3日、基本的に9時から16時までのフルタイムで行われており、曜日も固定されています。たまに別の曜日に授業が入ることもありますが、頻度はあまり多くありません。毎週火曜日にはテストがあり、これが評価の中心です。テストで毎回100点を取る必要があり(再テストは2回目まで可能)、そのためにも授業内容をしっかり理解し、日頃から自分で復習しておくことが求められます。

課題としては、プレゼンテーションの準備が1~2回あった程度で、それ以外に大きな宿題はありませんでした。授業中の理解度とテストでのパフォーマンスが重視される、実践的でメリハリのある学びのスタイルだと感じました。

また、週24時間までのアルバイトも可能なので、私はレストランで働いていました。授業のない日や夕方以降を活用して、週に2〜3日ほどシフトに入っていた感じです。ただ、クラスメイトでアルバイトをしている人はそれほど多くなく、主に留学生が生活費のために働いていた印象です。

苦労したこと

英語には特に苦労しました。クラスメイトには16歳くらいの若者も多く、若者言葉が中心だったため、知らない単語がたくさんあり、ネイティブスピーカーの語彙力の高さを改めて実感しました。

語学学校では留学生ばかりでしたが、今回はいきなりネイティブスピーカーの中に入ったため、言語の違いに少し戸惑うこともありました。ちなみに今回は受講者に日本人はいなかったので、英語を話さざるを得ず、その分スピーキング力が伸びたと思います。

最初の方の授業で、チームに分かれて配役を決める場面がありました。みんなが一斉に話し始める中で、私はその流れを止める勇気が持てず、会話にうまく入れなかったことがあります。その時は「Yes」と返すのが精一杯で、とてももどかしい思いをしました。

その経験を踏まえて、今はクラスの中で自分の意見を積極的に述べたり、リーダーシップを取ったりするのではなく、話がまとまらなくなった時に全体を整理し、時間を管理しながら議論を終わりに向けて進めていく「統括マネージャー」のような立ち位置を意識しています。結果的に、それが自分の性格にも合っていて、うまく機能していると感じています。

このコースはプレッシャーも大きかったです。留学生だからといって先生が手を抜くことはなく、テストでは100点を求められることもあり、ネイティブスピーカーと同じ土俵で戦わなければなりませんでした。ただ、プレッシャーコントロールの授業もあり、その中で緊張やプレッシャーに対処する方法も学びました。 また、このコースを通してネイティブスピーカーの友達ができたことも、とても嬉しかったです。

ブリスベンとメルボルンに住んでみて感じた違いは?それぞれの良さは?

メルボルンは、イベントが多く、文化やアートもとても活発なので、街を歩いていて飽きることがありませんでした。トラムがたくさん走っていて交通の便もよく、移動のしやすさではメルボルンの方が便利だと感じました。

一方で、メルボルンの冬は本当に寒いので、気候面ではブリスベンは最高です。冬でも暖かく、過ごしやすかったです。また、ブリスベンはゴールドコーストにも気軽に行ける距離にあり、ビーチが好きな人にとっては大きな魅力だと思います。最近は交通費も安くなっていて、お得に出かけられる点も嬉しいポイントです。

ブリスベンはメルボルンに比べると街の規模が少し小さく感じることもありましたが、そのぶん落ち着いて過ごせる雰囲気もあり、どちらにもそれぞれの良さがあると思います。

オーストラリアの文化や生活で面白いと感じることは何ですか?

オーストラリアは、他の文化に対してとても寛容で理解がある国だと感じました。たとえば、宗教の違いについて日本ではあまり意識することがなかったのですが、こちらではさまざまな宗教や文化背景を持つ人々が共に暮らしていて、その多様性が日常生活に自然に溶け込んでいます。街には多国籍の料理店がたくさんあり、グルテンフリーやラクトースフリーなど、さまざまな食のニーズに対応しているのもすごいなと思いました。カフェでもラクトースフリーのミルクでコーヒーを注文できるなど、体質やライフスタイルに合わせた選択肢が整っているのは、とてもありがたい環境だと感じます。

また、全体的にオープンマインドな雰囲気があります。LGBTQについても隠す必要のない文化で、それぞれが自分らしくいられる社会だなと感じました。自由であるからこそ、いろいろな選択肢が用意されていて、多様性を尊重する風土が根付いているのがオーストラリアの魅力だと思います。

今回の留学を今後のキャリアにどう生かしたいですか?

私は大学で日本文学を専攻しており、もともと日本語や日本文化に強い関心がありました。オーストラリアに来て日本食レストランで働く中で、自分自身のルーツである日本文化の魅力を改めて実感し、日本のことをより誇りに思えるようになりました。この経験を通して、「日本を代表する客室乗務員として、日本の魅力を世界に発信したい」という思いが強くなり、将来の目標として明確になりました。

Aviationコースを日本ではなくオーストラリアで選んだ理由は、オーストラリアが多国籍・多文化社会であり、その環境の中で学ぶことで、将来グローバルな視点でサービスを提供できる人材になれると考えたからです。この2年間、多様な文化や価値観を持つ人々と関わり、多国籍のクラスメイトとともに学んだ経験は、自分にとって非常に大きな財産です。

今回の留学で培った実践的な英語コミュニケーション能力と、多国籍な環境で培った深い異文化理解力は、将来のキャリアにおいて不可欠な強みであると確信しています。特に、キャビンクルーコースで学んだ多様な背景を持つ人々へのきめ細やかな対応力や、チームで連携して課題を解決する能力は、「お客様一人ひとりの立場に立った心のこもったサービス」に直結するので、そういったサービスを提供できる客室乗務員を目指しています。これらの経験を活かし、自信を持って就職活動に臨みたいと思います。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。