【体験談】「社会的処方」を学びたい! Flinders大学 で Social Work 留学

小野 歩さん | アデレード | Flinders University | Social work | 2年9か月

「社会的孤立」と 「社会的処方」への取り組みを学びたい・・

と言う強い気持ちから フリンダース大学の Master of Social Workへの進学を決めた 歩さん。

現在、オーストラリアの大学院の Master of Social Work への入学には、学歴条件(学士号が関連分野、履修前提科目など)で進学が難しいケースがあります。フリンダース大学ではMaster からダイレクトに開始できない学生向けに Graduate Certificate と言う珍しい日本人学生には、あまり知られていないコースがあります。 今回、歩さん にご協力頂き、EAP 〜 GCSI 〜 Master(1学期目)で 受講したすべての科目についてお聞きしました。

フリンダース大学の Master of Social Work への進学をご希望の方は必見です!

と言う強い気持ちから フリンダース大学の Master of Social Workへの進学を決めた 歩さん。

現在、オーストラリアの大学院の Master of Social Work への入学には、学歴条件(学士号が関連分野、履修前提科目など)で進学が難しいケースがあります。フリンダース大学ではMaster からダイレクトに開始できない学生向けに Graduate Certificate と言う珍しい日本人学生には、あまり知られていないコースがあります。 今回、歩さん にご協力頂き、EAP 〜 GCSI 〜 Master(1学期目)で 受講したすべての科目についてお聞きしました。

フリンダース大学の Master of Social Work への進学をご希望の方は必見です!

| +++歩さんの フリンダース大学 留学プラン+++ 2024年5月 EAP コース開始 ↓ 2022年10月 Graduate Certificate in Society and the Individual(GCSI) を開始 ↓ 2025年3月 Master of Social Work を開始 ↓ 2026年12月 Flinders University を卒業予定 |

留学のきっかけを教えてください

『今後のキャリアアップを目指して、専門的な知識を習得したかったから』です。

私は新卒入社から5年間、高齢者福祉に関わる仕事に従事していました。その間、多くの経験を積ませていただきながらも、日に日に自分自身の引き出しの少なさを痛感する機会や、仕事のアウトプットがパターン化してきているような感覚を覚えることが増えていました。コロナ禍で自分自身と向き合う時間が増えていたことも相まって、自分の天井を引き上げられるような、何らかの成長機会を求め始めたことがきっかけです。

また、私は幼少期の数年を海外で過ごしているのですが、その際の経験から、海外での学生生活に対して「自分を大きく脱皮させてくれる時間」といったイメージを強く持っている節があるかもしれません。「もう一度ああいった環境で自分を成長させたい」という欲求が、日本国内ではなく「留学」に目を向けた要素だったように思います。

留学先やコースはどのように決めたのですか?

留学先をオーストラリアに決めた理由

仕事柄、海外の社会福祉制度には社会人なりたての頃から注目をしていました。その中でも、「社会的孤立」と呼ばれる社会課題や、イギリス発祥と言われている「社会的処方」「リンクワーカー」といった取り組み・関わり方に関心を持っていました。当初は単純思考で(苦笑)、イギリスへの留学を検討していたのですが、自分の健康面など様々なことを考慮した結果、断念しました。ただ留学への想いは諦めきれず、「社会的処方」の事例や先行研究を見つけることが出来たオーストラリアを留学先に決めました。

フリンダース大学に決定した決め手

私の場合、社会福祉について学ぶにあたって最初に立ちはだかった壁が「出願最低条件(規定の学士号や教科内容を履修済みかどうか)」でした。私はこの条件を満たしていなかったので、「パスウェイコース」を設けてくれている学校が志望校の絶対条件でした。

この段階でオーストラリア留学センターの齋藤さんにご相談をさせていただき、フリンダース大学とシドニーにある大学の2つが選択肢になり得ることをはじめ、色々と相談にのっていただきました。

そして、自分が関心を寄せている「社会的孤立」という課題について調べていた際に、フリンダース大学のリサーチ事例を読んでいたこともあり、自分が特に興味を持つ分野に焦点が当たった先行研究がある大学の方が、自分の努力や行動次第でより学びを深められる環境があるのではないかと仮説立て、最終的にフリンダース大学への進学をマイルストーンに据えて留学準備を進めていました。

出発前の英語力について教えてください

IELTS OA 6.0 までどのような勉強をしていましたか?

今思い返すと、出発前は仕事と英語学習の両立に苦戦していた日々で、どうしても自分が満足いくほどの勉強時間を確保できない日が多くあったなあと思います。それでも今こうやって留学生活を送れているのは、(根性論にはなりますが、)「この挑戦機会を逃したくない」「後悔したくない」といった根っこの気持ちで、自分で自分を奮い立たせながら、少しでも多く英語に触れる時間を日々確保できるように努めていました。

日々のルーティンにしていたのは、具体的には以下のようなことです。

・毎日数ページずつ英単語帳を覚える(朝食を食べながら・就寝前など)

・毎日海外のPodcastや動画を繰り返し聞き流し(私はSteve Jobsの卒業式スピーチを聞いていました)

・1週間に1~2回の頻度でオンライン英会話

IELTS試験に関しては、本屋で購入したIELTSの模擬試験を繰り返し解いて対策をしていました。

また、YouTubeにIELTS Speaking Mock Testの動画が上がっているので、Speakingはそれらを見ながらイメージトレーニング・自分だったらなんて回答するかを練習したりしていました。

EAPコースの開始

EAPコースを受けてみて良かった点など詳しく教えてください。

良かった点として真っ先に頭に浮かぶのは、Writing力を鍛えることができたことです。エッセイ1本書くにあたっても日本語で執筆するのとは書き方も全く異なるので、そういった基礎的な部分からレクチャーを受け、日々先生からフィードバックを貰い、繰り返し繰り返しブラッシュアップしていけた環境は、日本で独学で勉強していた時期と比べて格段とスピーディーに自分の力になったなと思います。

またもう一つ、幸いにもEAP卒業後の進路(GCSIやMSW)が同じクラスメイトにEAP期間中に出会うことができ、これから一緒に過ごしていく仲間達といち早く打ち解けることができたことも、EAPを受講して良かったと思っています。国籍や文化背景に関係なく、一緒に心地よい時間を過ごせる友人や切磋琢磨できる仲間と、この段階で出会うことができたのはとても心強かったです。

キャンパスの環境は?

私はメインキャンパスであるBedford Parkで授業を受けていますが、アデレード市内に点在する他のキャンパスにも自由に出入りできる点を特に気に入っています。おかげで、授業前後はメインキャンパスで、授業がない日は自宅から近いキャンパスの自習室で、CBDで用事がある日はCityキャンパスに寄って勉強など、いつでもどこでも勉強ができる環境が整っていて有り難いです。

EAPコースの時間割

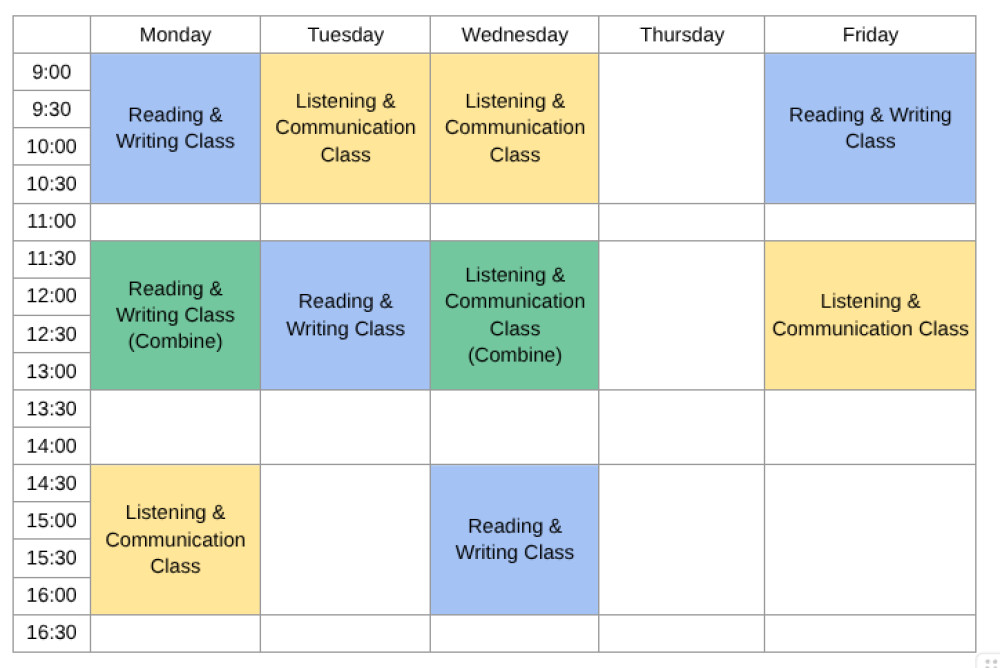

基本的にはReading & Writing、Listening & Communicationの授業が週4コマずつありました。木曜日は授業はなくお休みでしたが、休めるかというとそうでもなく(苦笑)、自習室に篭って課題を進めていることが多かったです。ちなみにクラスはIELTSのスコア0.5単位で区切られていて、週に計2コマあるCombine Classのみ、他のクラスの生徒と合同で授業を受けていました。

EAPコースの授業や課題について

▼Reading

5週間毎に取り組むテーマ(例:自然温暖化、ファストファッションの是非)が決められていて、そのテーマ内容に沿って授業や宿題、課題内容が構成されていました。最終試験内容も該当テーマに沿っており、初見のarticleを2〜3つ読んで設問に答えていくといったものでした。

▼Writing

クラスにもよりますが、最終課題として1000〜1500 wordsのエッセイを1本課せられます。このエッセイのテーマはReadingの授業で扱うものと同じなので、授業内で学んだことや紹介された文献内容を自分のエッセイに取り入れながら課題に取り組んでいました。日々自分でエッセイを書き進めては、先生からフィードバックを貰っていました。またエッセイ以外では、最終試験で参考文献なし(=自分の知識だけ)でミニエッセイを書くものがありました。

▼Listening & Communication

Listeningは主にCombine Classで勉強することが多く、レベルごとのクラスで集中して取り組むことは少なかった記憶です。その分Communicationの方に重点が置かれていた印象で、最終課題として課されている①個人プレゼンテーション(5~7分前後)と②グループディスカッションの試験、に繋がる授業構成・教材内容でした。なお、このプレゼンテーションとグループディスカッションのテーマも5週間毎にテーマが決められていました。

今振り返ると、EAP受講期間に大人数の前で英語で話すこと、英語で自分の意見を論理立てて話すことに慣れることができたので、この授業は今後の自分の留学生活に自信を持てた学習期間だったように思います。ちなみに、最終試験にはListeningの試験(IELTSと同様の形式のもの)もありました。

Graduate Certificate in Society and the Individual(GCSI)について

EAPコースで無事に GCSI開始条件のIELTS 6.5レベル相当をクリアして、GCSI コースを開始しました。約4ヶ月ほどのコース期間で 4科目を履修してパスすれば Master に進学できます。GCSI 履修科目と勉強内容

■ Introduction to Australian Health and Human Services

主に、オーストラリアにおける健康・福祉サービス(主に行政管轄のもの)の歴史と現状を学ぶクラスでした。

トピックの中にはGP(General Practioner)や医療保険といったオーストラリア生活に身近なものも含まれていたので、自分の(まだ数少ない)オーストラリアでの生活経験と擦り合わせながら学ぶことができたので、具体的な絵を浮かべながら学べるという観点で、比較的理解が進みやすい科目だったように思います。

また、健康・福祉サービスを単に理解するのではなく、それらを批判的に捉え、潜在的・顕在的課題も見つけにいくことが重要視されていたので、最終課題で課された「福祉サービスは誰のためにあるべきか・福祉サービスの是非」を論じる課題は個人的にとても興味深いものでした。自分が持っている先入観や固定観念を丁寧に振り返りつつ、それでも自分が主張したいことを、履修過程で学んだ内容で肉付けしていく、そんなアウトプット過程自体が面白く、また楽しみながら(?)課題に取り組んでいたように思います。

残念だったこととして強いて挙げるならば、担当教授のキャリア背景がSocial Workの文脈ではなかったので、教材で学ぶ内容と教授が話す内容が一致しないことがたまにあり、少しモヤモヤすることがありました。

■ Professional and Practice Ethics

一番、課題の難易度(自分の理解をアウトプットすること)が高く感じた科目でした。

ただ、オーストラリアでSocial Workを学ぶ上で外すことのできない「Code of Ethics」を、この履修科目を通してMasterコースが始まる前に一足早く学ぶことができたのは、留学生として今後の学習を進めていく上でとても有難かったと振り返っています。なぜなら、Masterコースが始まった今、この科目で学んだことがとても活きているからです。

ただ、Ethics(倫理)を学ぶ過程には自分自身の振り返りも必要なため、自分がどんな価値観を持っているのか、それらの価値観と倫理が互いにぶつかってしまうことはないのかなど、必然と自分と向き合う時間も必要で、この自己理解のプロセス(過去のあまり思い返したくない出来事・経験にも向き合うこと)が、少しハードに感じることもありました。

学期途中で担当教授が大学から去ってしまう…という一大事件もありましたが、これには学校側が新しい教授への引き継ぎを丁寧にしてくれた印象があり、個人的には満足度の高い授業でした。

■ What is Australian Society? Historical and Contemporary Opportunities and Challenges

この科目は、一番、授業への参加という側面で大きな難しさを感じました。

毎授業、各自が予習してきた内容をディスカッションしながら学びを深めていく授業構成だったのですが、授業内容自体が主にオーストラリア社会を形成する歴史に焦点を当てていることと、各国から集まった生徒たちが母国で学んできたそれぞれの知識をもとに議論が展開されるので、日本という国と歴史的関係性・背景がある他国からの留学生と、クラスで唯一の日本人の私が率直に議論を展開するというのは、どうしても怖さに近い感情を抱いてしまう部分がありました。

ちょうどGCSIが開始された時期が、一部の国と日本の間に緊張が走っているような時だったことも相まって、自分がこれまで日本で学んできた歴史背景をもとにした発言が、他国出身のクラスメイトにとっては不快な思いをさせるのではないか、何か墓穴を掘るんじゃないかなど、発言することへの不安や怖さがどうしても付きまとってしまう、あまり自分の100%を出し切れたかというと…自信がない節があります。

案の定、履修途中で授業に参加すること自体のハードルが高くなってしまい、自分が思うような留学生活を送れない数週間があったのですが、国籍関係なく信頼できる友人たちが支えてくれ、先生にも授業に参加する上で難しさを感じている点を率直に伝え、周囲の人の理解や手助けに支えてもらいながら乗り越えた授業でした。

■ Theories of Life in Contemporary Society

この科目は、特に他の3つの科目に繋がったり応用できるものが多く、この科目を通して得ることが出来た知識のおかげで他の授業の理解が一段と進んだ、そんな感覚があります。様々なTheoryを学びながら、決してそのTheoryを鵜呑みに取り入れたり学ぶのではなく、必ずそのTheoryに対して自分はどう考えるか・自分が持つレンズから見える社会にそのTheoryはどのように適用できるのかなど、必ず自分の意見を述べることも求められる授業内容でした。

ちなみに、What is Australian Society?... の科目と同様に、授業自体はディベートスタイルで進められるものだったので、少しでも多くの学びを得られるように、事前の予習は自分なりに丁寧に取り組むことを徹底していました。また、自分たちの身近で話題になっているような現代的なトピック(LGBTQ+や男尊女卑など)もTheoryと併せて扱われることが多かったので、同じディスカッションスタイルでも授業参加・発言はしやすかったです。

Master of Social Work が開始

EAPコースからGCSIコースを経て、Master コースを開始して 1学期目修了まで辿り着けました。無事に当初の予定通り学習スケジュールを進められていることに安堵しつつ、1学期目は4教科を履修しました。Masterコースの大量の勉強量に悲鳴をあげながら毎日を過ごしています。

◼︎ Engaging in Professional Contexts

この授業では、医療・福祉・教育などの分野で人々を支援する「Human Service Organisation (HSO)」を主軸に学びました。特に「組織の仕組み」や「組織の中で働くとはどういうことか」といった視点から、現場での実践や組織文化、外部環境との関係性などを多角的に考える内容でした。

私は日本での就業経験があった分、他の科目に比べて経験値を活かしながら学びを深めることができたように思います。実際、授業中のディスカッションでも実体験に基づいて意見を伝えることが出来ましたし、より説得力のある発言、授業やクラスメイトへの貢献が出来たように思います。

他にも、社会的・政治的・経済的な要因が組織に与える影響、また働く上で生じうる課題や障壁についても取り上げられたので、非常に実践的かつ興味深い内容で、これまでの自分の知識や経験を活用しながら、解像度高く理解を深められたように感じています。

◼︎ Practice with Individuals

この授業は、次のセメスターに進むために必ず合格しなければならない科目だったため、かなり緊張感を持って取り組みました。無事に合格できた今はほっとしていますし、大きな自信にも繋がったように感じています。

授業内容としては、実践的なカウンセリングに必要な知識やスキルを学び、授業内でも模擬カウンセリングの演習に多く取り組みました。英語が第二言語の自分にとっては、クライエントの複雑な背景や悩みに寄り添いながら対話する難しさを実感する場面も多くありました。日常生活や授業課題は英語でこなせていても、カウンセリングの場ではより繊細で的確な表現が求められるので、自分の英語力にはまだまだ伸ばすべき点があることにも気づかされました。

自分の中での課題は残っていますが、この授業を乗り越えられた経験は、今後の学びに向けた大きな励みになったようにも思います。

◼︎ Social Work Theories

この授業は、大きな声で「面白かった!」と言いたくなるような、特に印象に残った科目の一つです。もともと私が、理論を学ぶことに苦手意識がなく、日常生活や自分の経験と理論を照らし合わせながら学ぶ過程に面白さを感じる、点と点が繋がるような“閃き”の瞬間が好きなタイプというのもあるかもしれませんが、予習復習や課題に前向きに取り組むことができました。

また、この授業ではGCSI期間中に学んだ理論が多く登場し、自分の理解がどれくらい定着しているのかを測りながら学びを深められた点も、非常に良かったなあと振り返っています。

授業では、個人・家族・グループ・コミュニティといった異なるレベルでのソーシャルワーク実践において、複雑なケースにどう介入するかを考える課題が多く出されました。理論・知識・スキルを統合しながら分析する力が求められたため、実践的かつ思考力を刺激される授業内容だったように思います。

◼︎ Social Work with Diverse Populations

この授業では、主にソーシャルワーカーとして関わるクライエントの多様性について理解を深めました。First Nations Peoples や子ども、高齢者をはじめ、多様な背景を持つ人々が社会の中でどのような抑圧や排除を受けているのか、またそれに伴ってどのようなステレオタイプを私たちは持っているのか、毎週異なるテーマで掘り下げながら考えを深めていく、そんな授業構成でした。

同時に、自分自身の社会的アイデンティティ、どのような特権や権力構造の中に身を置いているのか、自身を見つめ直す機会も多くありました。「人は特権や優位性には気づきにくく、弱い立場に置かれたときの方が自身の劣位性や脆弱性を自覚しやすい」という授業内で紹介された言葉が、今も強く印象に残っています。

今後の実習に活かしたい視点を多く得られたのはもちろんのこと、日々の生活上においてもとても大切な学びを得られた授業だったと感じています。

現状、まだまだ授業や課題をこなすことに一杯いっぱいな側面がありますが、留学前に仕事をする過程で感じていた疑問点や仮説を軸に、これからも日々の学習に取り組んでいきたいと思っています。仕事と勉強の両立に苦戦した過去があるからこそ、今自分の関心分野をとことん勉強できる環境に感謝し、この自己投資期間を無駄にしないように、引き続き頑張っていけたらと思います。卒業予定の2年後、ここで学んだことを日本や私の身近な社会にどう活かしていけるか、(これまでの)点と(この留学を経て得る)点を繋げていく作業が今から楽しみでもあります。

将来の目標としては、誰もが安心して笑顔をこぼせるような、そんな社会を形成する一助になれるように、卒業後もレベルアップ・キャリアアップしていきたいと思っています。今は「社会的孤立」と呼ばれる社会課題や、「社会的処方」といった関わり方、またそういった社会課題にビジネス領域からアプローチすることに強い関心を持っていますが、せっかく多様な学びを得られる環境下でもあるので、これらに執着し過ぎず、様々な学習機会に挑戦していけたらと思います。

アデレードでの生活(シェア探しやアルバイト)について

渡豪から8ヶ月間ほどは、学校が提携している学生アパート(Switch)で生活をしていました。異国での生活を立ち上げ、新しい環境に慣れるという点で、利便性やセキュリティがとても高く、ジムなどの設備も完備された環境に滞在できたことはとても良かったと思っています。ただ、どうしても家賃が高く固定費が結構かかってしまうので、後にシェアハウスに引っ越しをしました。シェアハウスはflatmateというシェアハウス探し専用のアプリを使って探し、数件内見をしました。特段のトラブルもなく、とても暮らしやすいお家にご縁があったおかげで、家探しの面ではあまり苦労することもなく、スムーズに引越しが済みました。

Switchではクラスメイトも偶然同じフロアに入居していたり、スタッフは親切な人ばかりだったり、新居のシェアハウスも素敵なオーナーやハウスメイトに恵まれたので、困った時は周囲の人に聞いてみることができ、とにかく人に恵まれているなと実感しています。

フリンダース大学で ソーシャルワーカーへチャンレジされる学生へメッセージを!

留学を決めた段階で、取り組むこと、準備しておくこと

兎にも角にも英語の勉強です。英語を勉強して後悔することはありません(笑)

また準備しておくこととして、原点に立ち返れる環境を自ら作っておくことを個人的にはお勧めしたいです。

例えば、

・なぜ留学するのか

・なぜオーストラリアなのか

・留学後、どんな自分になっていたいか

あたりの点をざっくりでもアウトプットしておけると、留学開始後、日々を過ごすことでいっぱいいっぱいになってしまったり、あれ?と立ち止まってしまいそうな時、勉強が行き詰まった時など、自分を自分で支えてあげやすい気がします。渡豪する際の飛行機の中でも良いと思うので、留学前の自分だから紡げる言葉で書き出しておけるといいんじゃないかな、なんて思います。(私はiPhoneのメモに書き残しています)

また、特にGCSIに進まれる学生さんは、近代史の勉強を少ししておくと上記で触れた科目を乗り越えやすいかなと思いますし、社会福祉の文脈の中でも特に興味のあるトピックや社会課題について自分の見解を持てていると、留学開始後の成長機会を逃すことなく過ごせるかなと思うので、お勧めです。(結構、授業内や友人達とお互いに関心のあるトピックについて雑談する機会があるので)

私の場合は同学年で190人ほどのクラスメイトがいる中で唯一の日本人なので、同じ日本人の同士ができたら嬉しいです!

スタッフからのコメント

歩さんとお話すると「目的意識が明確で、思慮深い努力家」のイメージを強く感じます。この体験談でも、明確な目標を立て、その過程で起こる困難や内面的な葛藤から逃げずに乗り越えていく、知的で誠実、、そんなことを感じる方も多いのではないでしょうか。

目標に向かって着実に学びを進めている歩さん、Master 修士号はまだ1学期目が終わったばかりですが、彼女の将来がとても楽しみです。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。