【体験談】未来の都市を創る、西シドニー大学で学ぶ都市計画コース

星 洸介さん | シドニー | Western Sydney University | Others | 3年5か月

「自分もこんな都市づくりに携わってみたい」

サッカー少年だったKosukeさんが東南アジアへ遠征に行った際、現地の都市開発を目にし衝撃を受けたことが原点。高校卒業後、西シドニー大学の都市計画コースへ進学をした留学体験についてご紹介します。

サッカー少年だったKosukeさんが東南アジアへ遠征に行った際、現地の都市開発を目にし衝撃を受けたことが原点。高校卒業後、西シドニー大学の都市計画コースへ進学をした留学体験についてご紹介します。

+++Kosukeさんの西シドニー大学留学プラン+++

2021年9月 西シドニー大学カレッジ進学準備英語コース(20週間)コロナ禍で日本からオンラインで受講

↓

2023年3月 西シドニー大学Bachelor of Planning 入学(3年間)

↓

2024年12月 西シドニー大学卒業

2025年2月からはシドニー工科大学(UTS)Master of Planning(修士課程)へ 入学し、不動産開発のアプローチから専門性を磨かれます。

オーストラリアは先進国として生活の基盤が整っていながら、まだまだ成長途中で、新しいことに意欲的に取り組んでいる国です。特に、自分が学んだ都市計画や開発分野では、そのダイナミックな変化を実践的に学べる環境が整っていたと感じています。そういった意味でも、オーストラリア、特に西シドニー大学を留学先に選んで本当に良かったと思います。

海外に目を向けるようになったのはその東南アジアでの経験からですが、実は最初は日本の大学に進学しようと思っていました。 しかしいろいろあって、 海外に⾏って 別の⾃分の視点を得て それで就職活動に臨むのもありなのではないかと、両親とも相談をして 海外留学を決めました。

数ある留学先の中でオーストラリアを選んだ理由としては、いくつかあります。

2022年のカタールワールドカップ最終予選の日本代表対オーストラリアの試合を韓国、台湾の友達とシドニーオリンピックパークに見にいった時の写真。日本が勝ってワールドカップ決定で記念写真。

大学1年次のコーススタートに合わせての渡航で、大学の授業の進度が速すぎたり、内容が難しすぎたらどうしようという不安はありました。

そのため、履修登録の際にコースアドバイザーや各科目の教授にメールで連絡を取り、事前準備が必要かどうかを確認しました。また、自分が一年目の留学生であることを伝え、場合によってはサポートが必要になるかもしれないことも相談していました。

ただ、実際に学期が始まってみると、授業の進度や使われる英語にそこまで大きな問題はありませんでした。特に、必ずしもレクチャラー全員が英語ネイティブではなかったことが、逆に助けになったり、ならなかったり… というのは意外な発見でした。(何回か授業を聞いていくうちに、それぞれの話し方の癖をつかめるようになるので、特に問題なし。)課題の提出も含め、事前準備のおかげでスムーズに進めることができました。

そして何よりも、カレッジの進学準備英語コースで、エッセイの書き方や参考文献の付け方、論文の読み解き方などを丁寧に教えてくれたので、大学に入ってからの学習に非常に役立ちました。ローカルの学生でも、大学の学習スタイルに苦労する人もいるくらいなので、英語が得意かどうかよりも、大学という特殊な学習スタイルへの準備が重要だと感じました。

そんな環境の中で、日本との違いを強く実感したのが「自分が日本人であることは、特別視されない」ということです。日本では、日本人以外の人がいると、良くも悪くも目立ち、サービスやコミュニケーションにおいて特別な配慮をされることが多いですが、オーストラリアでは違います。多様な人種・文化が共存するのが当たり前の環境なので、自分が日本から来た留学生であることに気づかれることもなく、特別扱いされることもありませんでした。そのため、ただ待っているだけでは、困ったときに誰かが助けてくれるとは限らないです。そのため、自分から積極的に動くことの大切さを実感し、履修登録の際に教授とあらかじめコミュニケーションを取るような行動につながったのだと思います。

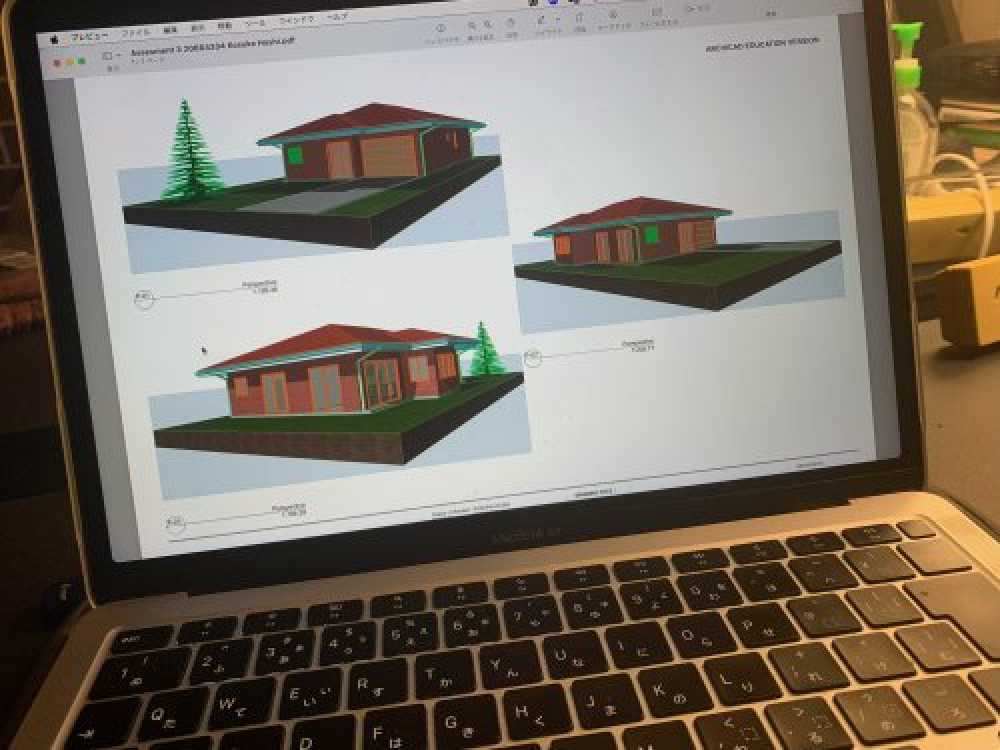

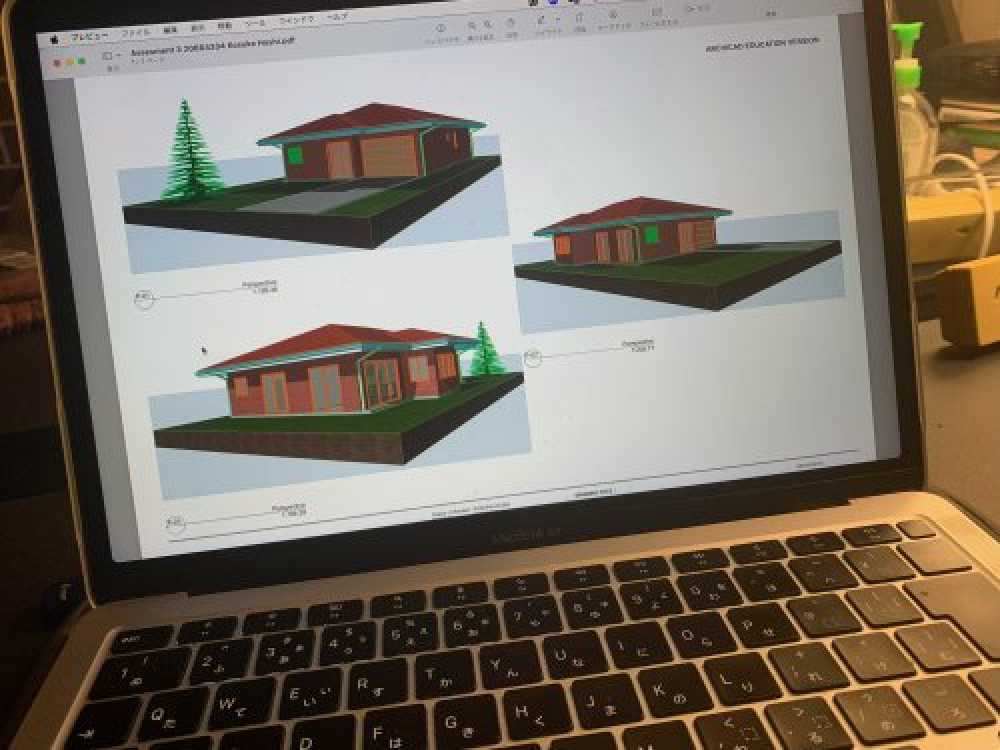

CADの授業でオーストラリアの気候、規制を考慮して平屋の一軒家をデザインした課題

特に印象に残っているのは、最終課題です。この課題では、実際の行政の開発評価者(Assessment Officer)になりきり、模擬の開発提案(Development Application)を対象に、都市計画制度に基づいた評価を行いました。評価の際には、法的要件とともに、近隣地域への影響などの主観的要素も考慮し、開発を承認するか否かを判断しました。さらに、最終的には開発提案者役の教授に対し、不承認の場合はその理由を対面で説明するロールプレイング形式の発表が求められました。この課題では、開発提案とその評価について相手を説得できるよう、自らの判断を論理的に整理し、説明する能力が必要とされました。

一見すると、この科目や課題は市役所で開発の承認・不承認を決定する業務のみに直結する内容のように思えます。しかし、実際には行政の立場から開発を評価するプロセスを学ぶことで、デベロッパーや地域コミュニティなど、都市開発に関わる多様なステークホルダーの利益やコストを包括的に考慮する視点が養われました。この経験は、今後都市開発に携わる際に、多角的な視点を持って計画を立案するうえで大いに役立つと感じています。将来的には不動産開発の分野にもキャリアを考えているので、行政側の視点を学べたことは非常に貴重な経験です。

インターセクショナリティとは、個人の属性(アイデンティティ)が複数重なり合うことで、一つの属性だけでは見えにくい社会的な経験が生まれるという考え方です。例えば、社会進出の機会が平等でないという問題を考えるとき、単に「女性」として括るのではなく、白人女性と有色人種の女性では経験する課題が異なる可能性があります。このように「性別」と「人種」が重なることで異なる状況が生まれる、というのがインターセクショナリティの考え方です。

この概念を、都市交通サービスの地域間格差を考える際に応用しました。特に、公共交通機関が利用しにくい地域に住む留学生に注目しました。留学生は一時的な滞在であるため、自家用車を持ちにくく、また経済的な理由から交通の便が悪い地域に住むことが多いという特徴があります。そのため、単に「交通の便が悪い地域の住民」という視点だけでなく、「留学生」という属性も考慮することで、より実態に合った解決策を考えることができました。

この概念を学んだことで、今後、社会課題の解決やサービス提供を考える際に、人々の背景や複数の要因が絡み合うことを意識しながら、より適切なアプローチを取ることができると感じています。西シドニー大学の都市計画は、コミュニティを重視するカリキュラムだと感じていたので、ソーシャルサイエンス的な視点も多く学べたことは、多様な視点を持つ上で非常に有益でした。将来、NGOなどのコミュニティ形成に関わるような仕事に興味がある人には、西シドニー大学の都市計画コースはとても面白いと思います。

自分は日本で育ったためか、「ルールに従うことで機会の平等を確保し、結果の不公平さはある程度許容されるべき」という価値観が無意識に根付いていることに気づきました。そのため、課題としてこうした異なる倫理観を基に、自分の専門分野である都市計画に当てはめてケーススタディを行う際、個人的な価値観を切り離して客観的に考えることに苦労しました。また、明確な答えが出ない課題であったため、意義を見出しにくく感じたのも難しかった点です。

その結果、正直なところ、この授業にはあまり興味を持てず、モチベーションも低下していました。ただ、最低限、課題の評価基準に沿った対応をすることで乗り切り、同じ学期に履修していた、より関心のある科目に時間を割くことを優先しました。これまでの学習経験では、一見興味がない内容でも、自分の関心と関連づけることで面白さを見出せたことが多かった(例えば、インターセクショナリティの概念など)。しかし、この倫理の授業では、それが難しかったと感じています。

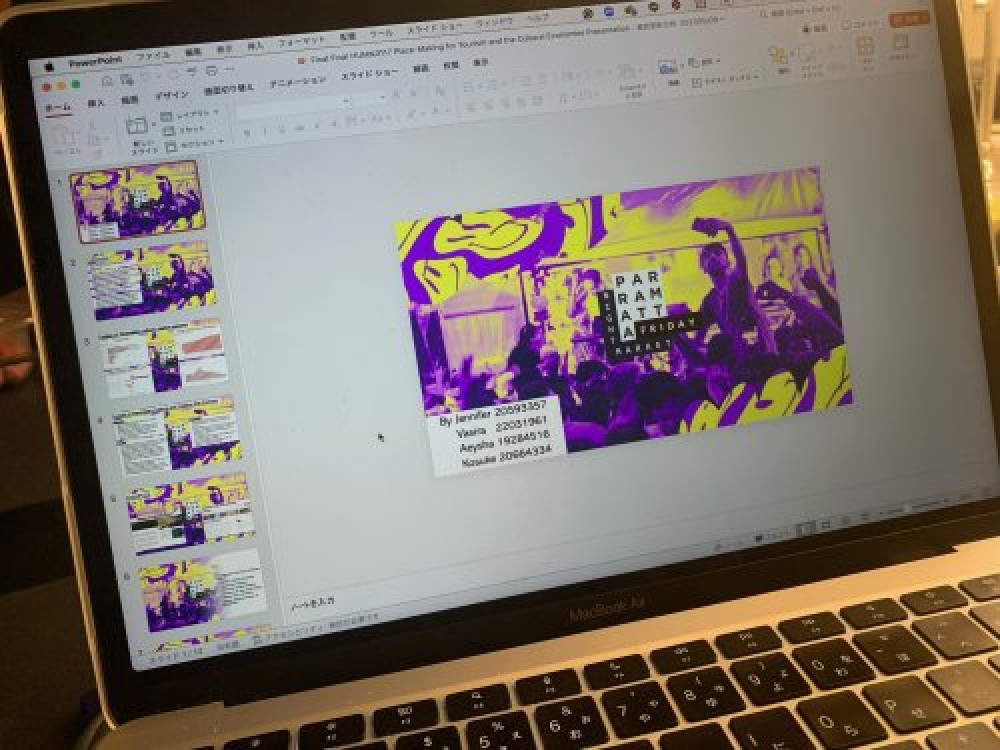

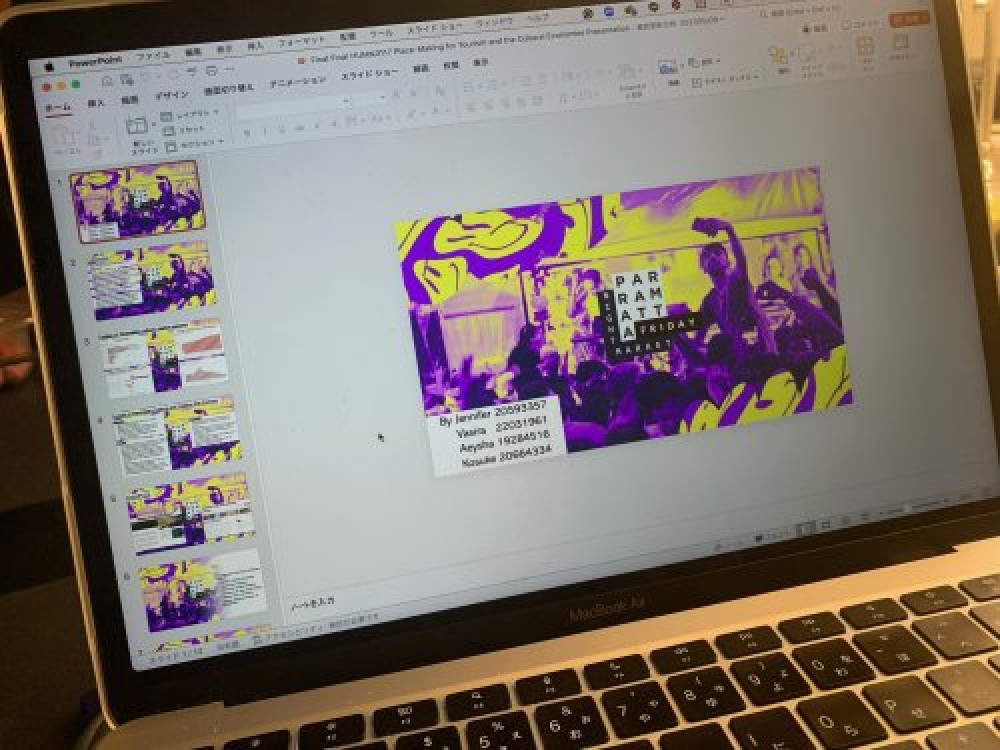

これはdestination managementのクラスでパラマタのcreative economy を盛り上げるための施策のグループプレゼン資料を作っているところ。

授業は、オンラインモジュール(録画授業とリーディング資料)と、対面のチュートリアルまたはワークショップで構成されていました。オンラインモジュールをしっかりとこなして学習内容を事前に理解しておくことで、対面クラスでの内容の理解が深まり、より積極的に参加できるようにしていました。

課題は主にエッセイ、レポートが中心で、試験はあまり多くありませんでした。通常、1科目につき3つの課題(エッセイ、レポート、プレゼン、または試験の組み合わせ)があり、1学期に4科目履修するため、合計12の課題を14週間の学期内でこなす形になります。基本的には毎週1つほどのペースですが、学期末には課題が集中するため、計画的に進めることが重要でした。学期初めにすべての課題の締め切りをカレンダーに登録していました。

授業モジュールにしっかり取り組んでいれば、課題の方向性は自然と定まるように設計されており、基本的には授業内容を踏まえつつ、必要に応じて追加の文献を読んで補足する形で進めていました。

ただし、課題に取り組む際には、最初に評価基準(marking criteria)を確認し、何が求められているのかを正確に理解することを徹底していました。どれだけ流暢なエッセイを書いても、評価基準を満たしていなければ得点にならないため、この点はカレッジの英語コースでの準備が役立ち、安定した成績を維持することができました。エッセイでは導入部分(イントロダクション)が最も難しく、ここで構成がしっかりしていないと、その後の本文がぐらついてしまうと感じていました。字数制限もある中で、ローカルの学生のように曖昧な表現でまとめることが難しく、概念的な文章になって苦労しました。そのため、エッセイの本論に入る前に、教授に構成案を見てもらい、フィードバックを得るようにしていました。オーストラリアの教授は質問に対して親切に答えてくれるので、気軽に相談することができました。

最終学年になると、一部の授業では文献調査における AI の利用が一部緩和され、関連する論文のリスト化や、論文内の該当箇所の抽出に活用できるようになりました(もちろん、文章の執筆には使用不可)。ただし、AIの出力が必ずしも正確とは限らないため、提示された論文を自分で確認しながら、適切に活用するようにしていました。また、エッセイやレポートの執筆後のチェックには、AI(スペルチェックなど)と大学の添削サービス(文章構成の確認)を併用して行い、質を向上させる工夫をしていました。

基本的には提出期限に間に合わせていましたが、最終学年の学期末は課題が集中し、加えてインターン関連の活動も重なったため、提出が厳しい状況になることもありました。その際は教授に連絡し、3日ほどの猶予をもらうことで対応ができました。もし期限内の提出が難しい場合でも、早めに相談すれば柔軟に対応してもらえることが多いため、ギリギリまで放置せず早めに行動することが大切だと感じました。

クラスメイトとの共同プロジェクトでは、グループワークで時間を守らない人やタスクを全くやらない人もいました。しかし、割り当てられたグループで問題があった場合は、教授に連絡すれば別のグループにしてもらえるなどの対応があり、何事も早めに相談することが大事だと思います。

それでも不安な場合は、直接メールで問い合わせるのが確実です。大学の教授やスチューデントハブなどに質問すれば、大抵のことは教えてもらえます。(ただし、大体午後5時半以降は返信が来ないので、焦らず待つことも大切です。)。何か問題があった時は、とりあえずメールを送ってみるのが一番手っ取り早いと感じました。教授に直接メールを送っても大丈夫です。

また、留学中に日本人を極端に避ける人もいますが(語学力向上のためには有効かもしれませんが)、日本人ならではの有益な情報は、日本人から得られることが多いと感じました。例えば、美味しいラーメン屋の情報や、スーパーのColesで売っていない薄切り肉がアジアンスーパーにあることなど、日本人同士だからこそ共有できる情報もあります。もちろん、日本人だけで固まるのはもったいないですが、どの国の人も時には母国の人とつながり、支え合っているので、日本人同士で助け合うことも決して悪いことではないと思います。

食事については、2年目からパラマタのウエストフィールドに「Tong Li」というアジアングロッサリーストア(パラマタ以外にもあって意外と頼れる)ができたので、そこで薄切り肉やうどんなどの日本の食材を買い、野菜などはColesで購入するという形で買い物をしていました。必要なものはこの方法でほぼ手に入りました。また、毎日料理をするのは面倒だったので、2日分をまとめて作るようにしていました。レシピはGoogle で検索すればいくらでも見つかりますし、冷蔵庫の中の食材を入力すれば、それらを使ったレシピが出てくるので、それを活用すれば十分でした。

アルバイト先の焼肉屋で仕事後の従業員パーティの写真。いつもではありませんが定期的に開いてくれました。もちろん、いつもの賄いはもう少し控えめです。

オーストラリアでのアルバイトは、大学2年次の初め、3月くらいから始めました。どうやって見つけたかというと、確かオンライン求人サイトのIndeedだったと思います。パラマタには日本食レストランが数軒しかないので、その辺りを重点的にチェックしていました 。いくつか応募する中で、ジャパニーズバーベキューのお店に採用してもらうことができました。 オーナーは日本好きなとても理解のある中国人の方で、シフトも柔軟に対応してもらうことができ、学業との両立ができました。

まかないも豊富で、食費を抑えることができたのも、かなり助かりました。キッチンにはタイ人が多く、一緒に働く中でタイ料理を食べる機会も増え、結果的にタイ料理が好きになりました。

課題とかで行き詰まって気分転換したい時には、パラマタ川沿い、ウォーターフロントをよくジョギングとか散歩していました。パラマタスタジアムから西シドニー大学のパラマタサウスキャンパスまでの川沿いは、本当に気持ちよかったですね。自然も豊かで、いい気分転換になりました。

キャンパス以外では、コモンバンク・スタジアム(ウエスタン・シドニー・スタジアム)ですね。Parramatta Eels、(直訳するとパラマタウナギーズなのが可愛い)、のラグビーの試合をよく見に行きましたし、サッカーのWestern Sydney Wanderersやオーストラリア代表の試合も観戦しました。スタジアムはそんなに大きくはないんですけど、その分フィールドが近くて、すごく迫力があって見やすいです。地元のスポーツチームを応援するのは本当に楽しいですし、特にシドニーFCみたいな都心のチームに対抗心を燃やしている感じが(授業中でさえお互いにちょっとしたことで言い合ったりも笑)、すごく活気があって面白いです。

大学の代表チームでキャンベラで開催されたUniSportNationalsに参加したチーム写真。

特に思い出深い出来事の一つに、西シドニー大学のサッカー代表チームの一員としてキャンベラで開催されたUniSportNationalsというイベントに参加したことが挙げられます。UniSportNationalsは、日本でいうインカレのようなもので、オーストラリア各地の様々な大学から、サッカーはもちろん、バスケットボールやチアリーディングなど、多種多様なスポーツのチームが集まり、競い合います。

オーストラリア全土40校のうち20校の大学サッカーチームが参加していたと記憶しています。

結果としては、自分たちのチームは残念ながら目覚ましい成績を残すことはできませんでしたが(今思い返しても、少し悔しさがこみ上げてきます 笑)、

他の大学のチームの様子を見て、自分達のチームとは結構違うなと感じる点もありました。例えば、UTS(シドニー工科大学)やUNSW(ニューサウスウェールズ大学)は、試合運びもそうですが、ハーフタイム中に自分たちで作戦ボードを使って、戦術を細かく話し合って練って、自分たちで考えて試合を進めているような、そんなスマートな印象を受けました。

一方、西シドニー大学チームは、様々な国籍のメンバーが集まっていて、もっと自由で、勢いを重視するような、ある意味「やんちゃ」な雰囲気だったかもしれません(笑)。緻密な戦略というよりも、「ここで勝負!」みたいな強い気持ちを前面に出して戦う、そんなエネルギッシュなチームでした。それはそれで、チームの一体感が生まれ、すごく楽しかったです。

寮のサッカー大会に参加して優勝した写真。インド人チームに入って優勝しました。

そしてUniSportsNationalsに参加して、改めて強く感じたことは、オーストラリアの大学スポーツは、日本の大学の体育会のように、ものすごくストイックで、高いレベルを求められるというばかりではないということです。「上手でなければ参加できない」といった敷居の高さは全くなく、本当に誰でもウェルカムな雰囲気です。

少しでも興味があれば、大学のスポーツチームに飛び込んでみることをおすすめします。

また、日本人を含め、世界中から多くの留学生が来ていて、みんな苦労しつつも何とか乗り越えています。自分もこれからシドニー工科大学(UTS)のMasterコースが始まるので、また大変なこともあると思いますが、それ以上に学びたいことを学べるワクワク感のほうが大きいです。

もし「オーストラリアで学びたいことがある!」と思えて、留学を決めるなら、一歩踏み出してみる価値は十分あります。お互い頑張りましょう!

キャンパスがパラマタということもあり、頻繁にオフィスにオフィスにお越しいただくことがなかったのですが、英語コース終了時、大学の各学期毎など、定期的に留学生活の状況についてを報告してくださり、その度に嬉しかったことを思い出します。

私たちには見えない苦労もたくさんあったと思いますが、Kosukeさんの体験談にもあるように、主体性をもって留学に取り組み、自分から調べたり、解決のために取り組まれていた印象です。

本当に、大学ご卒業おめでとうございます。そして次のMasterコース進学もサポートができてとても嬉しいです。

これからは更に上の学びになりますが、次は大学院卒業までKosukeさんを見守っていきたいと思います。

2021年9月 西シドニー大学カレッジ進学準備英語コース(20週間)コロナ禍で日本からオンラインで受講

↓

2023年3月 西シドニー大学Bachelor of Planning 入学(3年間)

↓

2024年12月 西シドニー大学卒業

2025年2月からはシドニー工科大学(UTS)Master of Planning(修士課程)へ 入学し、不動産開発のアプローチから専門性を磨かれます。

西シドニー大学を卒業して

3年間のコースだったこともあり、本当にあっという間だったなと思います。その間には、1日中エッセイ課題に没頭して誰とも話さないような単調な日もあれば、大学代表チームとしてサッカーの遠征大会に参加した日(スポーツは真の世界共通言語です。)もあり、いろいろな思い出がよみがえります。留学を始めた頃は、「あと3年続くのか」と先の見えない感覚でしたが、黙々と取り組み続けるうちに、充実した時間になっていました。オーストラリアは先進国として生活の基盤が整っていながら、まだまだ成長途中で、新しいことに意欲的に取り組んでいる国です。特に、自分が学んだ都市計画や開発分野では、そのダイナミックな変化を実践的に学べる環境が整っていたと感じています。そういった意味でも、オーストラリア、特に西シドニー大学を留学先に選んで本当に良かったと思います。

日本とは異なる都市開発への興味

都市計画という分野に初めて強い興味を持ったのは、中学生時代、サッカーチームの海外遠征で訪れた東南アジアの国々での経験が大きかったと思います。 当時、日本とは全く違うスケールで都市開発が進んでいるのを目の当たりにして、本当に衝撃を受けました。 森林を伐採して、何もないところから新しい街がどんどん作られていく様子は、再開発が中心の日本とは全く異質で、子供心にものすごく魅力を感じました。 森林伐採は今考えると、良いことばかりではないかもしれないという疑問も湧きますが、当時の自分には、そのダイナミックさがすごく面白く見えました。 それが、将来的に海外で都市づくりに関わってみたいという漠然とした思いにつながった原点だと思います。オーストラリアを選んだ理由

海外に目を向けるようになったのはその東南アジアでの経験からですが、実は最初は日本の大学に進学しようと思っていました。 しかしいろいろあって、 海外に⾏って 別の⾃分の視点を得て それで就職活動に臨むのもありなのではないかと、両親とも相談をして 海外留学を決めました。

数ある留学先の中でオーストラリアを選んだ理由としては、いくつかあります。

- 地理的に東南アジアに近いこと。

東南アジアへの関心があったので、将来的にその地域で何かできたらという思いもあり、近いオーストラリアなら何か繋がりも持てるかもしれないと考えました。実際に、大学には東南アジアから来た友達もいて、交流することができました。 - 先進国でありながら発展途上の側面

先進国でありながら、北米のような成熟した先進国というよりは、まだ成長の余地があるオーストラリアの方が、自分が学びたい都市計画や開発分野でダイナミックな変化を実践的に学べる環境が整っているのではないかと考えました。 - 実践的な西シドニー大学のカリキュラム

いくつか候補の大学から、最終的に西シドニー大学のBachelor of Planningコースのカリキュラムを自分で見て、一番興味を持ちました。特に、当時はプレイスメント(インターンシップを単位としてカウントしてもらえる科目)があったことが、実践的な学びを重視していた自分にとってすごく魅力的でした。(実際には、入学後にカリキュラムが変わってしまってプレイスメントは受けられませんでしたが) - 西シドニーという地域の可能性

シドニーという大都市でありながら、西シドニーはまだ成長過程にある地域で、他の地域とはまた違った発展の仕方をしているという点も、都市計画を学ぶ上で面白い視点が得られるのではないかと感じました。

留学生活を始める前の不安と期待

2022年のカタールワールドカップ最終予選の日本代表対オーストラリアの試合を韓国、台湾の友達とシドニーオリンピックパークに見にいった時の写真。日本が勝ってワールドカップ決定で記念写真。

大学の授業についていけるかの不安

ちょうどコロナ禍でカレッジの進学準備英語コースはオンラインで受講、問題なく修了することができました。大学1年次のコーススタートに合わせての渡航で、大学の授業の進度が速すぎたり、内容が難しすぎたらどうしようという不安はありました。

そのため、履修登録の際にコースアドバイザーや各科目の教授にメールで連絡を取り、事前準備が必要かどうかを確認しました。また、自分が一年目の留学生であることを伝え、場合によってはサポートが必要になるかもしれないことも相談していました。

ただ、実際に学期が始まってみると、授業の進度や使われる英語にそこまで大きな問題はありませんでした。特に、必ずしもレクチャラー全員が英語ネイティブではなかったことが、逆に助けになったり、ならなかったり… というのは意外な発見でした。(何回か授業を聞いていくうちに、それぞれの話し方の癖をつかめるようになるので、特に問題なし。)課題の提出も含め、事前準備のおかげでスムーズに進めることができました。

そして何よりも、カレッジの進学準備英語コースで、エッセイの書き方や参考文献の付け方、論文の読み解き方などを丁寧に教えてくれたので、大学に入ってからの学習に非常に役立ちました。ローカルの学生でも、大学の学習スタイルに苦労する人もいるくらいなので、英語が得意かどうかよりも、大学という特殊な学習スタイルへの準備が重要だと感じました。

オーストラリアの多様性

シドニーは国際都市ということもあり、実際に街を歩いてみると人種や文化の多様性に驚きました。日本では、「オーストラリア人」と聞くと、白人で金髪でカールした、いわゆる“オージー”のイメージがありますが、実際には思ったよりその割合は少なかったです。街には、東アジア系(日本人は少なめ)、南アジア系(最初は全員インド人かと思いましたが、実際はパキスタン、バングラデシュなどさまざま)の人々が多く、それぞれの文化が色濃く出ていると感じました。そんな環境の中で、日本との違いを強く実感したのが「自分が日本人であることは、特別視されない」ということです。日本では、日本人以外の人がいると、良くも悪くも目立ち、サービスやコミュニケーションにおいて特別な配慮をされることが多いですが、オーストラリアでは違います。多様な人種・文化が共存するのが当たり前の環境なので、自分が日本から来た留学生であることに気づかれることもなく、特別扱いされることもありませんでした。そのため、ただ待っているだけでは、困ったときに誰かが助けてくれるとは限らないです。そのため、自分から積極的に動くことの大切さを実感し、履修登録の際に教授とあらかじめコミュニケーションを取るような行動につながったのだと思います。

コースで興味深かった科目

CADの授業でオーストラリアの気候、規制を考慮して平屋の一軒家をデザインした課題

ENVL3005 Planning the City: Development, Community and Systems

この科目は都市計画コースの最終学年・最終学期に位置するコアサブジェクトです。都市計画の役割から始まり、NSW州における都市計画制度について学びます。しかし、単に法制度の条項を暗記するのではなく、その大枠を理解することに重点が置かれていました。これは、都市計画が常に変化し続ける分野であり、固定的な正解がないため、法制度の暗記よりも制度の理解と応用力が求められるためです。例えば、法制度の詳細は頻繁に改定されるため、必要な情報は最新の州の都市計画ウェブページで確認できるというスタンスが取られていました。このため、授業は単調にならず、実践的な学びが得られる構成になっていました。街づくりにおいて行政、コミュニティ、デベロッパーの3者がどのように関わるかを、それぞれの視点から考える機会が多くあり、西シドニー大学は行政とコミュニティの間に位置している視点からの学びだったと感じています。特に印象に残っているのは、最終課題です。この課題では、実際の行政の開発評価者(Assessment Officer)になりきり、模擬の開発提案(Development Application)を対象に、都市計画制度に基づいた評価を行いました。評価の際には、法的要件とともに、近隣地域への影響などの主観的要素も考慮し、開発を承認するか否かを判断しました。さらに、最終的には開発提案者役の教授に対し、不承認の場合はその理由を対面で説明するロールプレイング形式の発表が求められました。この課題では、開発提案とその評価について相手を説得できるよう、自らの判断を論理的に整理し、説明する能力が必要とされました。

一見すると、この科目や課題は市役所で開発の承認・不承認を決定する業務のみに直結する内容のように思えます。しかし、実際には行政の立場から開発を評価するプロセスを学ぶことで、デベロッパーや地域コミュニティなど、都市開発に関わる多様なステークホルダーの利益やコストを包括的に考慮する視点が養われました。この経験は、今後都市開発に携わる際に、多角的な視点を持って計画を立案するうえで大いに役立つと感じています。将来的には不動産開発の分野にもキャリアを考えているので、行政側の視点を学べたことは非常に貴重な経験です。

インターセクショナリティ(intersectionality)という概念

どの科目で習ったのかは正確に覚えていませんが、おそらくソーシャルサイエンス全般に関する授業でこの概念を学び、都市計画系の授業の課題で応用したと記憶しています。このように、一見すると都市計画や開発とは関係のないテーマが、実際には深く結びついていることを実感しました。インターセクショナリティとは、個人の属性(アイデンティティ)が複数重なり合うことで、一つの属性だけでは見えにくい社会的な経験が生まれるという考え方です。例えば、社会進出の機会が平等でないという問題を考えるとき、単に「女性」として括るのではなく、白人女性と有色人種の女性では経験する課題が異なる可能性があります。このように「性別」と「人種」が重なることで異なる状況が生まれる、というのがインターセクショナリティの考え方です。

この概念を、都市交通サービスの地域間格差を考える際に応用しました。特に、公共交通機関が利用しにくい地域に住む留学生に注目しました。留学生は一時的な滞在であるため、自家用車を持ちにくく、また経済的な理由から交通の便が悪い地域に住むことが多いという特徴があります。そのため、単に「交通の便が悪い地域の住民」という視点だけでなく、「留学生」という属性も考慮することで、より実態に合った解決策を考えることができました。

この概念を学んだことで、今後、社会課題の解決やサービス提供を考える際に、人々の背景や複数の要因が絡み合うことを意識しながら、より適切なアプローチを取ることができると感じています。西シドニー大学の都市計画は、コミュニティを重視するカリキュラムだと感じていたので、ソーシャルサイエンス的な視点も多く学べたことは、多様な視点を持つ上で非常に有益でした。将来、NGOなどのコミュニティ形成に関わるような仕事に興味がある人には、西シドニー大学の都市計画コースはとても面白いと思います。

大変だった科目:倫理観との向き合い

CULT2005 Ethics in the Social Sciences

成績を振り返ると、倫理の授業で苦戦していました(唯一の pass 評価でした)。この授業では、さまざまな倫理的な考え方を学びました。例えば、「プロセスが公正であれば、結果がどうなっても問題ない」とする考え方と、「結果の公正さを優先し、そのためにはどのようなプロセスでも受け入れる」とする考え方など、どこに価値を置くかが問われる内容でした。自分は日本で育ったためか、「ルールに従うことで機会の平等を確保し、結果の不公平さはある程度許容されるべき」という価値観が無意識に根付いていることに気づきました。そのため、課題としてこうした異なる倫理観を基に、自分の専門分野である都市計画に当てはめてケーススタディを行う際、個人的な価値観を切り離して客観的に考えることに苦労しました。また、明確な答えが出ない課題であったため、意義を見出しにくく感じたのも難しかった点です。

その結果、正直なところ、この授業にはあまり興味を持てず、モチベーションも低下していました。ただ、最低限、課題の評価基準に沿った対応をすることで乗り切り、同じ学期に履修していた、より関心のある科目に時間を割くことを優先しました。これまでの学習経験では、一見興味がない内容でも、自分の関心と関連づけることで面白さを見出せたことが多かった(例えば、インターセクショナリティの概念など)。しかし、この倫理の授業では、それが難しかったと感じています。

授業や課題への取り組み方

これはdestination managementのクラスでパラマタのcreative economy を盛り上げるための施策のグループプレゼン資料を作っているところ。

授業は、オンラインモジュール(録画授業とリーディング資料)と、対面のチュートリアルまたはワークショップで構成されていました。オンラインモジュールをしっかりとこなして学習内容を事前に理解しておくことで、対面クラスでの内容の理解が深まり、より積極的に参加できるようにしていました。

課題は主にエッセイ、レポートが中心で、試験はあまり多くありませんでした。通常、1科目につき3つの課題(エッセイ、レポート、プレゼン、または試験の組み合わせ)があり、1学期に4科目履修するため、合計12の課題を14週間の学期内でこなす形になります。基本的には毎週1つほどのペースですが、学期末には課題が集中するため、計画的に進めることが重要でした。学期初めにすべての課題の締め切りをカレンダーに登録していました。

授業モジュールにしっかり取り組んでいれば、課題の方向性は自然と定まるように設計されており、基本的には授業内容を踏まえつつ、必要に応じて追加の文献を読んで補足する形で進めていました。

ただし、課題に取り組む際には、最初に評価基準(marking criteria)を確認し、何が求められているのかを正確に理解することを徹底していました。どれだけ流暢なエッセイを書いても、評価基準を満たしていなければ得点にならないため、この点はカレッジの英語コースでの準備が役立ち、安定した成績を維持することができました。エッセイでは導入部分(イントロダクション)が最も難しく、ここで構成がしっかりしていないと、その後の本文がぐらついてしまうと感じていました。字数制限もある中で、ローカルの学生のように曖昧な表現でまとめることが難しく、概念的な文章になって苦労しました。そのため、エッセイの本論に入る前に、教授に構成案を見てもらい、フィードバックを得るようにしていました。オーストラリアの教授は質問に対して親切に答えてくれるので、気軽に相談することができました。

最終学年になると、一部の授業では文献調査における AI の利用が一部緩和され、関連する論文のリスト化や、論文内の該当箇所の抽出に活用できるようになりました(もちろん、文章の執筆には使用不可)。ただし、AIの出力が必ずしも正確とは限らないため、提示された論文を自分で確認しながら、適切に活用するようにしていました。また、エッセイやレポートの執筆後のチェックには、AI(スペルチェックなど)と大学の添削サービス(文章構成の確認)を併用して行い、質を向上させる工夫をしていました。

基本的には提出期限に間に合わせていましたが、最終学年の学期末は課題が集中し、加えてインターン関連の活動も重なったため、提出が厳しい状況になることもありました。その際は教授に連絡し、3日ほどの猶予をもらうことで対応ができました。もし期限内の提出が難しい場合でも、早めに相談すれば柔軟に対応してもらえることが多いため、ギリギリまで放置せず早めに行動することが大切だと感じました。

クラスメイトとの共同プロジェクトでは、グループワークで時間を守らない人やタスクを全くやらない人もいました。しかし、割り当てられたグループで問題があった場合は、教授に連絡すれば別のグループにしてもらえるなどの対応があり、何事も早めに相談することが大事だと思います。

オーストラリア生活でのアドバイスがあれば教えてください

特に「これがなければ困る」という情報やアドバイスは思い浮かびませんが、何かわからないことがあれば調べれば大抵のことは解決しました。日豪政府、地元行政、大学、留学エージェント(オーストラリア留学センターに限らず)のサイトには、信頼できる情報がほとんど載っています。ただし、個人のブログなどは、サイトによっては情報が異なる場合があるため、記事の更新日時を確認し、最新の情報を選ぶようにしていました。それでも不安な場合は、直接メールで問い合わせるのが確実です。大学の教授やスチューデントハブなどに質問すれば、大抵のことは教えてもらえます。(ただし、大体午後5時半以降は返信が来ないので、焦らず待つことも大切です。)。何か問題があった時は、とりあえずメールを送ってみるのが一番手っ取り早いと感じました。教授に直接メールを送っても大丈夫です。

また、留学中に日本人を極端に避ける人もいますが(語学力向上のためには有効かもしれませんが)、日本人ならではの有益な情報は、日本人から得られることが多いと感じました。例えば、美味しいラーメン屋の情報や、スーパーのColesで売っていない薄切り肉がアジアンスーパーにあることなど、日本人同士だからこそ共有できる情報もあります。もちろん、日本人だけで固まるのはもったいないですが、どの国の人も時には母国の人とつながり、支え合っているので、日本人同士で助け合うことも決して悪いことではないと思います。

食事については、2年目からパラマタのウエストフィールドに「Tong Li」というアジアングロッサリーストア(パラマタ以外にもあって意外と頼れる)ができたので、そこで薄切り肉やうどんなどの日本の食材を買い、野菜などはColesで購入するという形で買い物をしていました。必要なものはこの方法でほぼ手に入りました。また、毎日料理をするのは面倒だったので、2日分をまとめて作るようにしていました。レシピはGoogle で検索すればいくらでも見つかりますし、冷蔵庫の中の食材を入力すれば、それらを使ったレシピが出てくるので、それを活用すれば十分でした。

アルバイトはしましたか?

アルバイト先の焼肉屋で仕事後の従業員パーティの写真。いつもではありませんが定期的に開いてくれました。もちろん、いつもの賄いはもう少し控えめです。

オーストラリアでのアルバイトは、大学2年次の初め、3月くらいから始めました。どうやって見つけたかというと、確かオンライン求人サイトのIndeedだったと思います。パラマタには日本食レストランが数軒しかないので、その辺りを重点的にチェックしていました 。いくつか応募する中で、ジャパニーズバーベキューのお店に採用してもらうことができました。 オーナーは日本好きなとても理解のある中国人の方で、シフトも柔軟に対応してもらうことができ、学業との両立ができました。

まかないも豊富で、食費を抑えることができたのも、かなり助かりました。キッチンにはタイ人が多く、一緒に働く中でタイ料理を食べる機会も増え、結果的にタイ料理が好きになりました。

1日のスケジュールを教えて

1日のスケジュールは、その日によって結構変わっていたんですけど、一例を挙げるとこんな感じでしょうか。- 午前8時30分頃:起床、朝食ー簡単にお餅とバナナ。 授業を乗り切るためのエネルギーチャージをして徒歩で大学へ

- 午前9時:授業開始ーディスカッション形式の授業が多く、1時間から2時間程

- 午前10時~11時頃:授業終了ー午前中の授業を終えて一旦帰宅

- お昼:昼食ー学食の代わりに、自宅でパスタなどを自炊

- 午後:課題への取り組みー午後は主に自宅でエッセイやレポートなどの課題

- 午後5時30分〜午後10時頃:アルバイト

- 午後10時過ぎ:寮へ帰宅ー無料のシャトルバスを利用して寮へ

- 午後10時30分〜:帰宅ーシャワーを浴びたり、次の日の予定を確認

- 深夜0時過ぎ:就寝ー課題が立て込んでいる時は、さらに夜遅くまで作業することも

大学キャンパスがあるパラマタはどういう街?

パラマタは都会的な面と自然が豊かな面があり、住みやすい場所だと感じました。大学のキャンパスはパラマタにあり、無料のシャトルバスが駅や学生寮を結んでいたので、交通の便も良かったです。課題とかで行き詰まって気分転換したい時には、パラマタ川沿い、ウォーターフロントをよくジョギングとか散歩していました。パラマタスタジアムから西シドニー大学のパラマタサウスキャンパスまでの川沿いは、本当に気持ちよかったですね。自然も豊かで、いい気分転換になりました。

キャンパス以外では、コモンバンク・スタジアム(ウエスタン・シドニー・スタジアム)ですね。Parramatta Eels、(直訳するとパラマタウナギーズなのが可愛い)、のラグビーの試合をよく見に行きましたし、サッカーのWestern Sydney Wanderersやオーストラリア代表の試合も観戦しました。スタジアムはそんなに大きくはないんですけど、その分フィールドが近くて、すごく迫力があって見やすいです。地元のスポーツチームを応援するのは本当に楽しいですし、特にシドニーFCみたいな都心のチームに対抗心を燃やしている感じが(授業中でさえお互いにちょっとしたことで言い合ったりも笑)、すごく活気があって面白いです。

留学生活のハイライトの一つ、UniSportNationals

大学の代表チームでキャンベラで開催されたUniSportNationalsに参加したチーム写真。

特に思い出深い出来事の一つに、西シドニー大学のサッカー代表チームの一員としてキャンベラで開催されたUniSportNationalsというイベントに参加したことが挙げられます。UniSportNationalsは、日本でいうインカレのようなもので、オーストラリア各地の様々な大学から、サッカーはもちろん、バスケットボールやチアリーディングなど、多種多様なスポーツのチームが集まり、競い合います。

オーストラリア全土40校のうち20校の大学サッカーチームが参加していたと記憶しています。

結果としては、自分たちのチームは残念ながら目覚ましい成績を残すことはできませんでしたが(今思い返しても、少し悔しさがこみ上げてきます 笑)、

他の大学のチームの様子を見て、自分達のチームとは結構違うなと感じる点もありました。例えば、UTS(シドニー工科大学)やUNSW(ニューサウスウェールズ大学)は、試合運びもそうですが、ハーフタイム中に自分たちで作戦ボードを使って、戦術を細かく話し合って練って、自分たちで考えて試合を進めているような、そんなスマートな印象を受けました。

一方、西シドニー大学チームは、様々な国籍のメンバーが集まっていて、もっと自由で、勢いを重視するような、ある意味「やんちゃ」な雰囲気だったかもしれません(笑)。緻密な戦略というよりも、「ここで勝負!」みたいな強い気持ちを前面に出して戦う、そんなエネルギッシュなチームでした。それはそれで、チームの一体感が生まれ、すごく楽しかったです。

寮のサッカー大会に参加して優勝した写真。インド人チームに入って優勝しました。

そしてUniSportsNationalsに参加して、改めて強く感じたことは、オーストラリアの大学スポーツは、日本の大学の体育会のように、ものすごくストイックで、高いレベルを求められるというばかりではないということです。「上手でなければ参加できない」といった敷居の高さは全くなく、本当に誰でもウェルカムな雰囲気です。

少しでも興味があれば、大学のスポーツチームに飛び込んでみることをおすすめします。

留学を経て得た成長

サバイバル能力、適応力

料理です(笑)。半分冗談で、半分本気です。一人で留学していると、誰もやってくれないことはすべて自分でやるしかないので、サバイバル能力や適応力は確実に鍛えられました。美味しい日本食が食べたいと思っても、選択肢は「高いお金を出して美味しいものを食べる」or「安いけどクオリティに満足できないものを食べる」の二択。だったら、自炊するしかないでしょという結論に至りました(笑)。料理以外でも、家探し、仕事探し、銀行口座開設、タックスリターン(税金の還付申請)など、すべて自分でやらなければならず、少しでもお得になるタイミングや方法を模索しながら進めていました。その過程で、今まで知らなかったことをたくさん学べたと思います。例えば、日本から授業料や生活費を送金するために、円高のタイミングを毎日モニターしていたのですが、世界の経済動向が自分の生活にも直結することを実感しました。(ちなみに、留学中は基本的に円安傾向で泣きました。)クリティカルに物事を見る力

オーストラリアは、日本と比べて多様性や環境保護に対する意識が高いと感じることが多く、実際に先進的な取り組みもたくさんあります。ただ、その一方で、“クリティカルな視点”と言いつつ、単に世の中の当たり前を180度ひっくり返すことだけにフォーカスしている議論もあり、少し違和感を覚えることもありました。大切なのは、社会の課題をどう解決するかであって、ただ人と違うことを言って目立つことや、おしゃれに見せることではないと思いました。授業では、こうしたテーマについて建設的に議論する場が多くありましたし、多国籍なルームメイトとお酒を飲みながら熱く語り合うこともありました。例えば、- 電気自動車って本当に環境にいいの?

- アボリジニーの文化(ドットアート)を、単なる芸術やお土産として消費するのはどうなのか?

オーストラリアの大学進学を目指す高校生たちへアドバイスをお願いします

オーストラリア留学を決断するのは簡単なことではないと思います。自分も決めるまでに時間がかかりました。でも、「授業についていけるか不安」という理由で迷っているなら、そこはあまり心配しなくても大丈夫です。困ったら、大学のサポート機関、教授、クラスメートに相談すれば、本当に力になってくれます。もし「自分が本当に学びたいことを学べるのか」という不安があるなら、徹底的にリサーチしてみてください。大学のコース概要だけでなく、実際の科目のカリキュラムまで目を通すことで、より具体的に学べる内容を知ることができます。それでも迷う場合は、コースアドバイザーに直接メールで質問するのもおすすめです。自分も西シドニー大学卒業後、西シドニー大学のMasterコース(修士課程)へ進学するか、違う大学院へ進学するか悩んだとき、コースアドバイザーに個人的にメールを送り、オンラインミーティングまで設定してもらいました。このように、大学側も親身に対応してくれるので、不安なことは遠慮せず聞いてみるのが大切です。また、日本人を含め、世界中から多くの留学生が来ていて、みんな苦労しつつも何とか乗り越えています。自分もこれからシドニー工科大学(UTS)のMasterコースが始まるので、また大変なこともあると思いますが、それ以上に学びたいことを学べるワクワク感のほうが大きいです。

もし「オーストラリアで学びたいことがある!」と思えて、留学を決めるなら、一歩踏み出してみる価値は十分あります。お互い頑張りましょう!

スタッフからのコメント

振り返ると、Kosukeさんから初めてのお問い合わせが2021年の2月末。ちょうど4年前です。キャンパスがパラマタということもあり、頻繁にオフィスにオフィスにお越しいただくことがなかったのですが、英語コース終了時、大学の各学期毎など、定期的に留学生活の状況についてを報告してくださり、その度に嬉しかったことを思い出します。

私たちには見えない苦労もたくさんあったと思いますが、Kosukeさんの体験談にもあるように、主体性をもって留学に取り組み、自分から調べたり、解決のために取り組まれていた印象です。

本当に、大学ご卒業おめでとうございます。そして次のMasterコース進学もサポートができてとても嬉しいです。

これからは更に上の学びになりますが、次は大学院卒業までKosukeさんを見守っていきたいと思います。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。