【体験談】クイーンズランド大学大学院留学のススメ ― 国際関係学修士課程で得た学びと成長

石田 宗一郎さん | ブリスベン | The University of Queensland | International Relations | 1年7か月

10年以上教壇に立ち、教育に情熱を注いできた石田さん。長年温めてきた国際協力への夢を叶えるため、クイーンズランド大学大学院への留学を決意しました。国際関係学修士課程で1年半、多国籍な環境の中で専門知識と実践的なスキルを身につけ、新たなキャリアへと踏み出しました。教職を退職し、異国の地で挑戦を続けた石田さんの留学体験談をご紹介します。

| 石田さんの留学プラン |

|---|

|

・2023年7月 Master of International Relation開始 ↓ ・2024年12月 コース修了 |

石田さんが教師としてのキャリアを長年積まれてきた上で、留学を決めた経緯を教えてください

大学時代から「国際協力」の分野に関心があり、そのためにはいつか修士の学位が必要だと感じていました。英語圏の修士課程で学位を取得し、多国籍な環境で英語力を磨きながら、国際関係学の知見を深めることで、国際協力の現場で活躍したいと以前から考えていたのです。

2020年に始まったコロナ禍により、自分の人生において「今」行動することの重要性を強く感じました。後悔のない人生を送るために、10年以上携わった教職を退職し、オーストラリアへ大学院留学をする決断に至りました。

クイーンズランド大学のMaster of International Relationsでは、主にどのようなことを学びましたか?

国際関係学を選んだのは、大学時代に国際文化学部で学んだこと、そして英語教師として大阪の在外韓国学校に勤務し、日韓の友好関係を築くグローバル人材の育成に携わった経験から、日韓の視点を超えた広い視野で国際情勢を学びたいと考えたからです。将来のキャリア目標である国際協力に携わるための選択肢として、開発や平和構築などの分野もありました。しかし、自身のバックグラウンドやこれからのキャリアを踏まえ、最も適した分野として国際関係を選びました。また、修士課程の期間が2年から1年半に短縮可能である点も最終判断の要素でした。

このプログラムで特に印象に残った授業やプロジェクトはありましたか?

「Foreign Policy and Diplomacy」のケーススタディは実践的でした。このケーススタディは、国際政治のシミュレーションを通じて、外交や国際関係の複雑さを学ぶためのものでした。

以下はシナリオです。

学生たちは、常任理事国やイラン、サウジアラビアなど特定の国を代表し、それぞれの立場をもとに議論を行います。目的は、国連安全保障理事会の緊急会議で、この危機に対してどのような対応を取るべきかを決定すること。学生たちは事前に割り当てられた国の政策や立場を把握し、それに基づいて行動すること。

私はイランチームのリエゾン(連絡係)として、ロシアと中国に連絡、それぞれにミーティング(裏取引)を設定し、イランの立場を強化するために水面下で交渉を進めました。私のイランチームは5人(アメリカ人、オーストラリア人、モンゴル人、中国人、私)でした。ケーススタディに参加する中で、国際関係の複雑さや不平等を実感しました。特に常任理事国の圧倒的な影響力や、交渉国が直面する選択肢の限界、さらには取引した国々にも裏切られるかもしれない不信感を感じました。

日本の大学での学び方と、オーストラリアの大学での学び方に違いは感じましたか?

まず、授業スタイルに違いがあります。日本では講義型が主流で、教授の話を聞いてノートを取る受け身の学習が多いのに対し、オーストラリアでは講義(Lecture)とチュートリアル(Tutorial)に分かれ、ディスカッションやグループワークを通じて積極的に学ぶ機会が多くあります。また、成績評価の方法も異なります。日本では期末試験の比重が大きいのに対し、オーストラリアではレポートやプレゼン、グループワークなどを含む継続評価(Continuous Assessment)が一般的で、日々の学習の積み重ねが重要視されます。

さらに、オーストラリアでは自主性と時間管理が求められ、膨大なリーディング課題をこなしながら、自ら学ぶ姿勢が必要です。教授との距離も近く、オフィスアワーを活用して相談することが一般的です。一方、日本では教授と学生の距離が遠く、一方的に知識を受け取るスタイルになりがちです。

特に留学生が苦労するのがアカデミック・ライティングの重要性です。オーストラリアでは、論文の書き方や正式な引用ルール(APAやHarvard方式など)が厳しく求められ、適切に引用しないと盗用(Plagiarism)とみなされることがあります。

オーストラリアの多国籍な環境は、日本の大学と比べてどのように感じましたか?

国際関係学の修士課程では、学生の出身地の割合はおおよそ英語圏が4割、アジア圏が3割、中東が2割、その他が1割の多国籍な環境でした。修士課程を通して日本人と会うことは一度もありませんでした。

英語を母語としない学生も多いので、教授たちは丁寧でわかりやすい英語を話してくれます。きちんと授業準備をすれば、内容が非常に難しくても全く理解できないということはありません。

私は「International Relations(国際関係学)」を専攻していますが、専攻学生だけの授業はなく、ほとんどの場合「Governance and Public Policy(統治と公共政策学)」や「Peace and Conflict Studies(平和と紛争研究)」の学生たちと一緒に授業を受けます。これら3つの専攻は「School of Political Science & International Studies(政治学・国際研究学部)」に所属しており、学問的に関連性が深いため、重なる分野を合同で学べる仕組みになっています。各クラスは20〜30人程度で、活発な議論が行われます。

「International Security」の授業では、各セミナー1回の参加につき2点満点を取得できる評価システムが採用されており、全11回のセミナーに参加すれば、11回×2点満点で最大22点獲得できます。ただし、ここで評価されるのは単なる「出席」ではなく、「参加」の質です。

セミナーで評価を得るためには、教授の質問に明確に答えることや、クラスメイトの発言に対して反論や補足を加えたり、別の視点を提示したりすることが求められます。2点満点を達成するには、指定された書籍をすべて予習することは大前提で、目まぐるしく展開されるディスカッションの中で、議論の焦点を正確に理解し、教授やクラスメイトの発言内容を理解した上で、さらに新たな観点を持って発言する必要があります。

最初は20~30人のクラスメイトの前で堂々と発表することに勇気がいりますが、無言では0点になってしまうので、必ず積極的に議論に参加しなければなりません。1回のセミナーで3~4回発言しなければ満点の2点を得るのは難しく、自分が準備した内容を他の人に先に発表されることや、発言を整理している間に議論が次のテーマへと進んでしまうことが多々ありました。毎回2点満点を取るために授業準備に約6時間を費やし、成績は19.5/22点でした。

「Indigenous Politics within and beyond the state」というコースも苦労しました。このコースでは、授業終了後24時間以内に、学習の振り返りとして6分間の動画を毎週投稿しなければなりませんでした。動画の内容は、授業内で扱った論文の中心議論や、その論文に関するグループディスカッションを通じて得た学びについてまとめるというものでした。授業終了後24時間以内というタイトな期限に加え、これまでYouTubeやTikTokで動画投稿の経験がなかった私にとって、動画の台本を作成し撮影することは、この課題の難易度を一層高める要因となりました。これらの学びに対する積極性が求められる授業スタイルや課題の形式は、日本の大学との大きな違いを感じさせるものでした。

ブリスベンでの生活や、留学中のスケジュールはどのように過ごしていましたか?

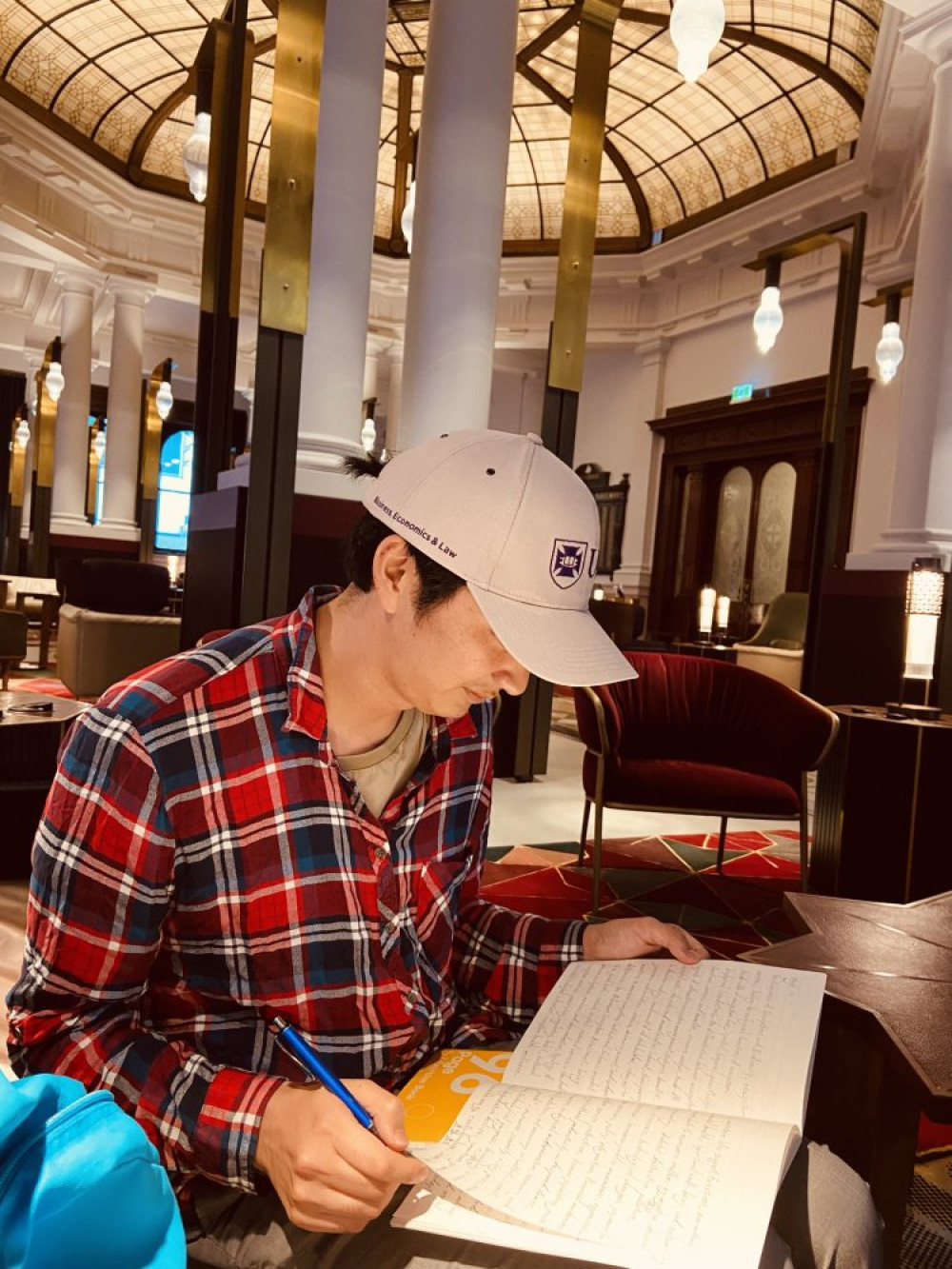

私は「Dean's Commendation for Academic Excellence(成績優秀賞)」を目指していたため、日曜日だけが休日で、それ以外の日は朝から夜まで図書館で過ごし、ときどき授業や個別指導(教授や学習支援員)を受けていました。

毎日、授業準備や課題で7時間程度を費やしていました。エッセイなどは1か月前に仕上げることもあり、提出締め切りまでの4週間は、毎週教授と構成内容について相談し、図書館職員からリサーチやリファレンスの指導を受け、さらにエッセイアドバイザーに全体を確認してもらいました。複数回の校閲を経て提出をするので、最終成績も最高評価の7(High Distinction)をもらえることもありました。

留学生活の中で、戸惑ったことや苦労したことはありましたか?その乗り越え方を教えてください。

留学生活の中で、最も戸惑ったのが「剽窃(plagiarism)」でした。Plagiarismの概念や回避方法を理解し適応するのに苦労しました。最初の学期には、エッセイで剽窃にあたる学業違反が指摘され、国際関係学部から連絡を受けるという経験をしました。パラフレーズやリファレンスには注意していたものの、引用符(クオーテーションマーク)を付け忘れていたのが原因でした。幸いにも、罰則はなく、リファレンスを明確にしていたおかげで、2週間以内の再提出という形で済みましたが、非常に動揺しました。その後、担当教授やエッセイアドバイザー、図書館職員の協力を得て、plagiarismの正しい回避方法を学びました。それ以降のエッセイは無事にすべて受理されました。

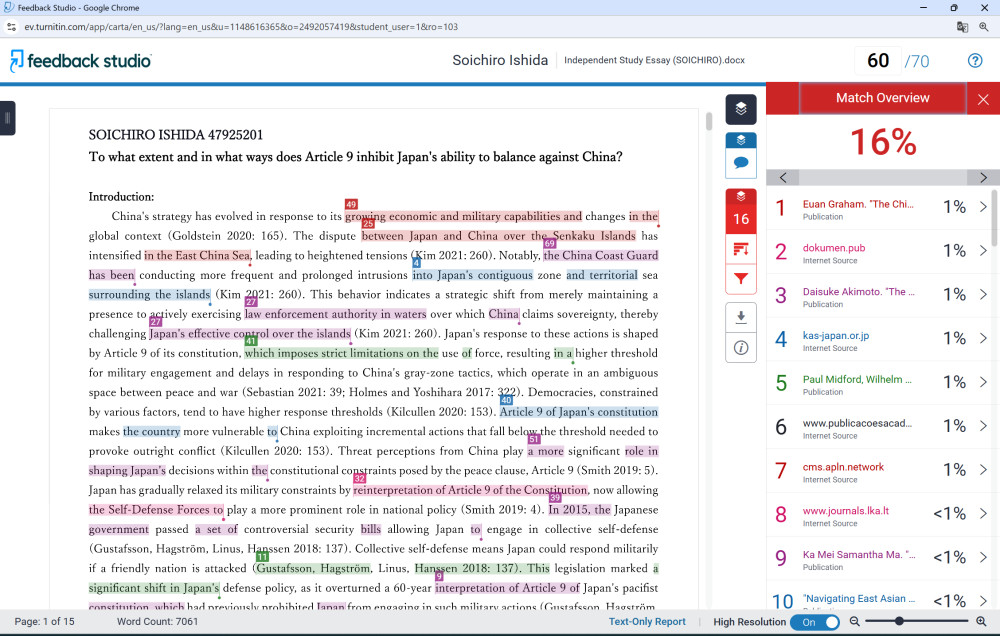

ちなみに、課題の提出の際は、Turnitinというオンラインの剽窃検出システム(Plagiarism Detection System)を使用します。このシステムは、学生が提出した文章を膨大なデータベースやウェブ上のコンテンツと比較し、学生のオリジナリティを確認するものです。文章中のハイライト部分は、データベースやウェブ上の文章と一致している箇所を示しており、具体的にどのソースと単語の並びが同じなのかを指摘します。

この場合、全体的な類似性は16%とされています。

コースを通して得られた技術面・スキル面の成長や、留学前と考え方の変化を感じる部分はありますか?

夏休みに受講した「Internship」は、非常に実践的で意義深い経験となりました。このコースでは、GPA 5.0/7.0以上を満たすことが要件であり、希望する受け入れ機関を選び、面接に合格する必要があります。インターン終了後は、受け入れ機関からの修了証、業務報告書、業務日誌を大学に提出して単位認定を受けました。

私は「International Relations」の同じ建物内にある「Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect」という研究施設でインターンを行い、指導官の下でバヌアツのリスクアセスメントレポートの更新業務に取り組みました。

また、業務を遂行する中でリサーチスキルを向上させるため、毎週図書館職員との「Research Consultation」を予約し、1回45分の個別相談を通じてリサーチに関する知識や技術を学びました。このインターンで得た経験は、後の全てのコースに活かすことができ、私の修士課程で最も意味のあるコースの一つとなりました。

最終学期に受講した「Independent Study」は、定められたカリキュラムや教材がなく、自身の研究テーマを指導教授の下で深く掘り下げる、博士課程のようなリサーチコースでした。このコースはGPA 5.5/7.0以上を要件とし、学期開始前に研究計画を提出し、指導教授の承認を得る必要がありました。

そのため、休暇期間中も休まず、図書館で計画書を作成しました。私の研究テーマは「To what extent and in what ways does Article 9 inhibit Japan's ability to balance against China?」で、中国の軍事的台頭や尖閣諸島を巡る問題に対し、日本の防衛政策を分析し、憲法第9条が反撃能力(トマホークミサイル)の取得と活用に及ぼす制約をリサーチしました。

この研究テーマを選んだのは、前学期に日本の反撃能力に関するエッセイを執筆したことがあり、さらに深く学びたいと考えたからです。また、日本とオーストラリアにおけるトマホークミサイルの取得と活用に関する比較分析を通じて、両国の防衛政策や戦略的柔軟性の違いをリサーチすることは、通常のコースワークでは学べない面白さがありました。

留学後のキャリアや将来の目標はどのように考えていますか?

国際関係学の修士号をGPA 6.0以上(Distinction)で取得、最終学期にはすべて最高評価の7(High Distinction)を達成、Dean's Commendation for Academic Excellence(成績優秀賞)も受賞したことで、自信を持って国際協力の教育分野に従事したいと考えています。

これまでの教職経験と国際関係学で培った知見を生かし、世界に蔓延する不平等や不正義から生じる社会課題に直面する最も脆弱な人々を対象に、教育分野の改善に尽力することを目指しています。

これからクイーンズランド大学や海外大学院に進学を考えている日本の学生へメッセージやアドバイスをお願いします。

AI は、International Relation の分野に限らず、正しく活用することで学習を加速させたり、plagiarism(剽窃)を防止したりすることが可能です。ただし、大学によっては AI の使用を制限している場合があり、違反すると罰則を受ける可能性があります。クイーンズランド大学では、「Assessments are to be completed without the aid of Artificial Intelligence (AI) and Machine Translation (MT).」と明記されており、エッセイや課題で ChatGPT や機械翻訳を使うことは禁止されています。そのため、AI を活用する際は、要約や単語調べなど、授業準備に役立てるようにしましょう。AI を使ってエッセイの改善点をチェックしてもらうことも有効ですが、その場合は、剽窃とみなされないよう、AI が生成した文章をそのままコピー&ペーストするのではなく、あくまで参考として活用し、自分の言葉で書き直すことが重要です。もし、AI の使い方が適切かどうか迷う場合は、担当教授に直接相談することをお勧めします。大学に進学する際は、学士課程、修士課程にかかわらず、入学に必要な英語力を直接満たせるのであれば、それに越したことはありません。時間と費用を節約できるだけでなく、大学で充実したサポートを受けながら、スムーズに学習を進めることができます。多くの大学では、教授との個別面談や、エッセイアドバイザー、図書館職員による学習サポートなどを提供しています。これらのサポートを活用することで、英語力に不安がある場合でも、安心して学習に取り組むことができます。もし、英語力が進学の妨げになっていると感じるのであれば、日本でしっかりと準備をして、直接入学を目指しましょう。

スタッフからのコメント

石田さんとは留学中、ブリスベンオフィスの近くのカフェで何度かお話する機会があり、クイーンズランド大学の授業など、様々なお話を伺いました。教職という安定したキャリアを捨て、未知の世界に飛び込むという決断は、並大抵の覚悟ではできないことだと思います。そんな石田さんの留学生活はまさに「挑戦」の連続で、お話を伺うたびに刺激を受けていました!

クイーンズランド大学院での学びは、決して楽ではなかったと思いますが、石田さんは持ち前の積極性と努力、そして何事にもポジティブな姿勢で立ち向かい、見事修士号を取得されました。

石田さんの目標である、国際協力の教育分野でのご活躍を、ブリスベンより応援しています。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。