【体験談】RMITで広がるデザインの世界。社会人経験から大学院へチャレンジ

S.Mさん | メルボルン | RMIT University | Design | 2年

日本での社会人経験を積んだ後、RMIT大学院にチャレンジされたMさん。

お顔出し、お名前の掲載が残念ながら叶わなかったのですがDesign Innovation and Technologyコースの学習内容や、取り組まれたデザインプロジェクトについて詳しくお聞きしました。

ぜひ参考にしてください。

お顔出し、お名前の掲載が残念ながら叶わなかったのですがDesign Innovation and Technologyコースの学習内容や、取り組まれたデザインプロジェクトについて詳しくお聞きしました。

ぜひ参考にしてください。

留学先としてオーストラリア、メルボルンを選んだ理由を教えてください

私は社会人として10年ほど働いてから留学を決めたのですが、留学の直前までは米系コンサルティングファームの東京支社で働いていました。そこである種の異文化体験を楽しんだこともあり、留学先ではまた別の異文化を体験したいと考えていました。イギリス、カナダも候補先として考えたのですが、温暖な気候に惹かれオーストラリアに行こうと決心しました。メルボルンのRMIT、シドニーのシドニー工科大学(UTS)からオファーをいただき、どちらも現地に足を運び雰囲気を確かめた結果、より東京とは違った体験ができそうだと感じたメルボルンへの留学を決めました。社会人経験を経て、大学院でデザインを学ぼうと思った理由

上述のコンサルティングファームにおいて、留学前の数年間はマネージャーとして働いていたこともあり、「未知のモノに挑戦する」よりもむしろ「安定的に成果を出す」「チームメンバーを育成する」という役割が求められていました。その中で、改めてとにかく新しい何かを学びたい、というのが大学院進学検討の出発点でした。いろいろな選択肢がある中で、自分にとっては完全に新しい領域だが、本業であるビジネスコンサルティングとも一定程度地続きである、という点で、デザイン、特にその背景にある考え方を学びたいという結論に至りました。RMITを選んだ決め手は?

デザインに関しては全くの素人でしたので、まずはいわゆる大学ランキングをチェックし、当該領域で評価の高い大学の1つとしてRMITを選びました。その後大学のオープンデーに足を運び、講師と直接話をして最終的に決定しました。決定において重視した点は2つで、

①一定数非デザインバックグラウンドの学生がいる、

②日本人留学生がほぼいない

ということでした。

①はやはり安心材料としては重要でしたし、せっかく日本の外で暮らす以上日本人コミュニティから距離を置こうというのは留学前から決めていましたので②も同じくらい重視していました。

IELTSスコアを短期間で攻略!その勉強法とは?

当時働いていた会社内で稀に英語を使わなければならない機会があったことと、いわゆるオンライン英会話は定期的に利用していたこともあり、TOEICでいうと700点くらいの英語力は元々あったのではないかと思います。ただIELTSは初めてでしたので、とにかく形式を理解して早く慣れようと考えました。当時は本業も忙しく、留学準備が間延びするとモチベーション維持も難しいと考え、1−2ヶ月で集中的に終わらせようと決意しました。まずブリティッシュ・カウンシルが出している本番形式の問題 (IELTSブリティッシュ・カウンシル公認 本番形式問題3回分)を2回解き、明らかに点数が低いセクションのみ、対策本(スコアに直結!IELTS徹底対策テキスト&問題集)で補強を行い、点数の底上げを図りました。もちろんスピーキングは短期間で向上しなかったのですが、それについては留学後に伸ばせば良いと割り切って、とにかくまずは全体の点数を底上げしようとしました。結果、予想通りスピーキングはギリギリのスコアだったのですが、なんとか目標の2ヶ月で必要なスコアを達成することができました。RMIT大学院での学びと発見

私はMaster of Design Innovation and Technologyというコースを選択したのですが、本修士はmultidisciplinary(学際的)と呼ばれ、デザインという分野を幅広かつ自由に学ぶことができました。他の学生も、私のようにデザインと無関係な業界からくる人もいれば、インダストリアルデザイン、UI/UXデザイン、グラフィックデザイン、インテリアデザイン、建築など様々な背景を持つ人たちもいたので、それぞれから異なるスキルを学べたことが興味深かったです。また、RMITはWorkshop(日本語でいう体験型講座ではなく、文字通りの作業場・工房)の設備がかなり充実しており、手で使う工具のみならず、3Dプリンターやレーザーカッターのようなデジタルファブリケーションのツールを使って実際にプロトタイプを作る経験を豊富に積むことができました。

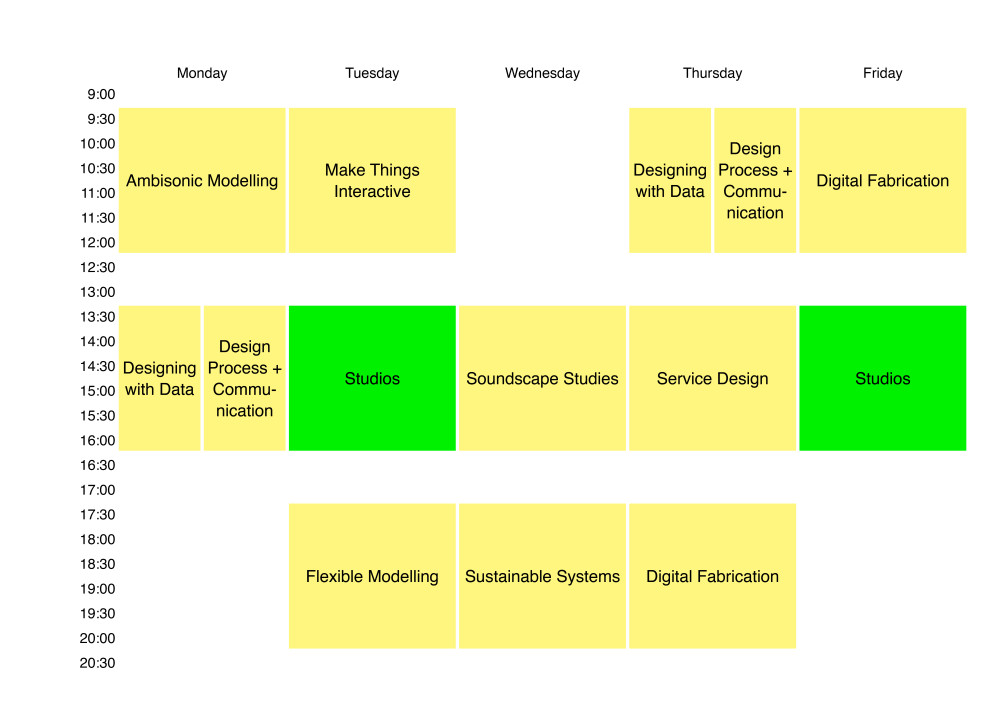

全4学期のうち、卒業制作を行う最終学期を除く3学期においては、2つのElectives(選択科目)と1つのStudioを受講します。各Electiveは週1で3時間の授業、Studioは週2で各3時間の授業があります。実践的なスキルを見につけることに主眼を置いたElectiveに対し、Studioは1つの大きなトピックを設定し、リサーチ・インタビューを元に問題を定義、ユーザーフィードバックを元にデザインを磨き込んでいくという、デザインの一連のプロセスを経験するプログラムになっています。

Electiveで学んだ「インタラクティブなデザイン」の魅力

Make Things Interactive(GRAP2757)とComputational Prototyping for Design(ARCH3345)の2つが印象に残っています。それぞれフィジカル・バーチャルにインタラクティブな作品を作る授業でした。前者では、Arduinoのようないわゆるマイクロコントローラーや、センサー、モーター等を使ったうえで、レーザーカッターや3Dプリンターも駆使し、紙上でデザインするだけでなく実際に動くプロトタイプを作りました。後者は、p5.jsというビジュアルアート作成に役立つオープンソースのJavaScriptライブラリを用いてインタラクティブなデジタル作品を作ることから始め、後半は各々好きなプログラミング言語・ツールを用いてデザインに取り組むことができました。私はプログラミング未経験でしたが、講師の手厚いサポートもあり、無事作品を完成させることができました。Studioが広げた新たな視点 素材の魅力からAI活用まで多様なテーマでデザインを学ぶ

特定のテーマが興味深かったというより、その幅の広さが本コースの一番の面白さでした。例えば、私は2学期目に「Material World」というStudioに参加していたのですが、これはデジタル全盛の現在だからこそ逆にMateriality(各素材固有の特徴)に着目し、一つの家具をデザイン・製作するものでした。一方隣では「gener(ai)tive」という生成AIをいかにデザインプロセスおよび最終成果物に活用するかを検討するStudioが開催されており、またその隣では、Melbourne近郊の有名な景勝地であるGreat Ocean Roadにおいていかにサスティナブルな観光体験をデザインするかを検討する「on the road」というStudioが開かれていました。自分の関心に応じて参加するStudioを選択できるのみならず、このような幅広いStudioのそれぞれの最終デザインを見ることができる、というのが、繰り返しになりますが本コースの最も面白かった点でした。私が手がけた作品たち 都市空間と生活の未来を考える

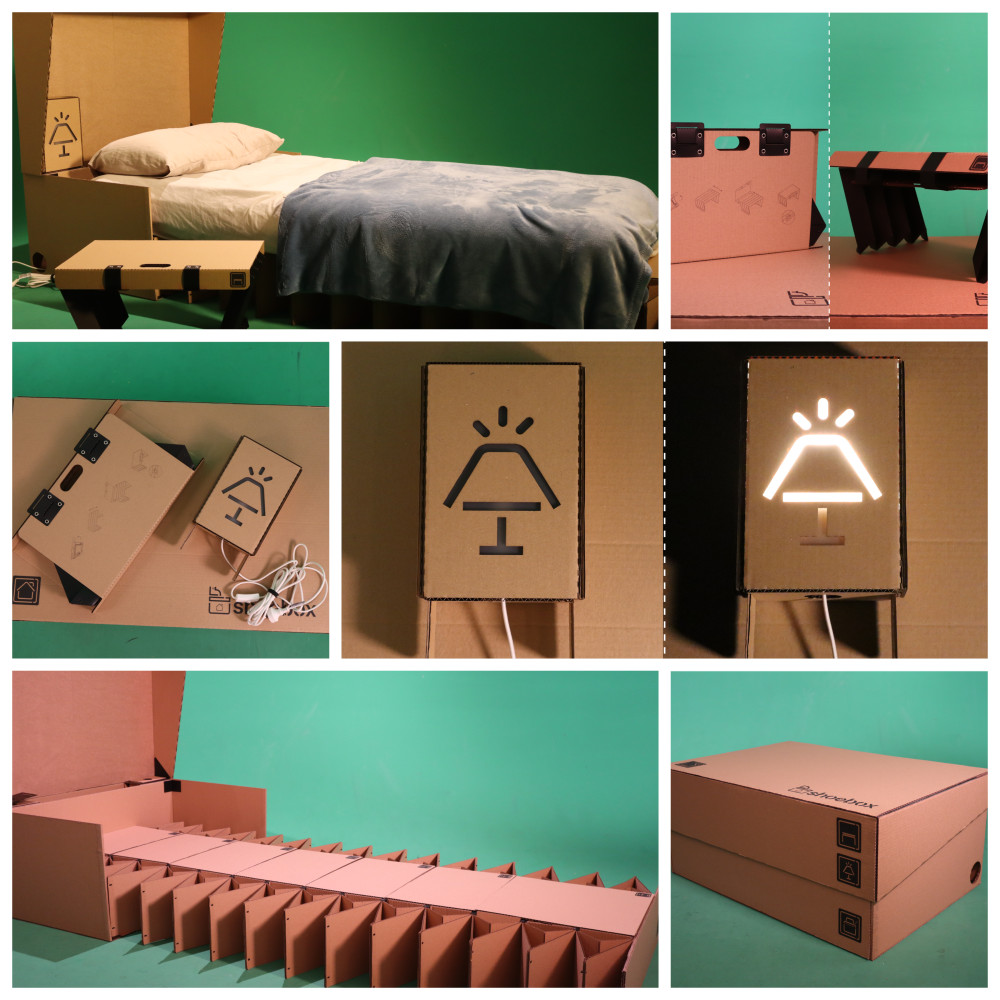

2学期目のプロジェクト「shoebox」:限られた空間を活かす新しい生活デザイン

Material Worldという授業で、デジタル技術が進化する中で逆に素材そのものの特性(Materiality)に注目し、家具のデザインと製作を行いました。

インドネシア出身の留学生2名とチームを組み、メルボルン、ジャカルタ・東京にも当てはまる、「都市部の限られた住空間とその使い方」というテーマを設定。都市部のワンルームに、スペースをとる西洋風の家具(典型的にはベッド)を置くライフスタイルが当たり前になっている現状に疑問を投げかけ、小さな空間をより効率的かつ柔軟に活用できるデザインを目指しました。

作品の特徴と意図

最終的に本作品には2つの異なる批判を込めました。

①空間の使い方への提言

狭い部屋の半分を占有する家具の配置が当たり前になっている現状を批判。折りたたみ式のベッド、テーブル、ライトを一つの大きな箱に収納できる設計にしました。

②使い捨て文化への批判

梱包素材として広く使われながら、すぐ廃棄される段ボールの価値を再発見。リサイクルもサステナブルな新素材研究も大事なのですが、シンプルに言えば「すぐ捨てる」が最もわかりやすい「悪」だという議論になり、耐久性のある家具として再利用することで、「すぐ捨てる」ことの問題を指摘しました。

作品名と外観は、前者の批判を押し出すために、英語で「とても小さな部屋」の意味があるshoeboxという名前をつけ、折りたたみ式のベッドとテーブル、およびライトが入る外箱を大きな靴用の梱包箱に見立てたデザインに仕上げました。

余談ですが、チームメンバーの友人が、いまだにこの作品を実際に使ってくれているそうで、嬉しくなりました。

4学期目のプロジェクト「HINOWA(日ノ輪)」:睡眠と生活習慣への新しい視点

この作品は、卒業制作(Major project)として取り組んだデザインです。自由にテーマを設定できる課題で、私はこれまでの学びを活かしながら、「クリティカルデザイン」と「身の回りのモノ」を組み合わせたテーマを選びました。制作を通じて、東京で働いていた頃の生活習慣、特に睡眠に対する批判を込めました。要するに過去の自分への批判と反省です。

まず、「東京で感じていたストレス」と「メルボルンでの幸せ」を比較し、目覚めの気持ちよさに着目。睡眠をテーマに設定し、大きすぎず小さすぎず、電子工作的な技術が使える身近な「時計」をデザイン対象に選びました。

東京にいた頃に比べ圧倒的に時間に追われていないことと、夜になると私の部屋の周囲は(24時間営業のコンビニもないので)ちゃんと暗くなるため、ある時点から、目覚ましアラームをかけずにカーテンを開けっぱなしで寝て、自然光で起きるという生活に切り替えたのですが、この習慣が私の幸せなメルボルン生活にかなり寄与してくれていました。

これまで学んだデジタルファブリケーションや電子工作、木材加工の技術を活用しつつ、「日本らしさ」を意識したデザインを意図的に取り入れました。例えば、茶室の丸窓を彷彿とさせる外観に、障子のような質感を持たせました。周囲からの「日本的デザイン」へのフィードバックを受けながら、自分の考える日本らしさを再発見する貴重な経験にもなりました。

作品の特徴

完成したのは、アラーム時間を設定できず、針もない目覚まし時計。Wi-Fi接続されたマイクロコントローラーが、毎日の地域の日の出時刻を取得。日の出時刻に合わせ、自動的に内部のLEDが点灯し始めます。この光は弱い赤色から徐々に黄色へ、最終的には白色へと変化します。当然これは実際の日の出を模した色の変化です。障子から日光が差し込む様子を、可能な限り表現しようとしました。

「テクノロジー感」を隠すため、ライトを消すためのスイッチはつけず、表面上は竹と紙しか見えません。光の消灯はスマートフォンの歩数データと連動。歩数が一定以上になると自動的にライトが消えます。

人間の身体の仕組みを考えると、本来、外的に決められた時間に音で叩き起こされるのは不自然なのだそうです。にもかかわらず、さまざまな要因により、子供の頃から目覚まし音で飛び起きるのが当たり前の生活を送っています。また、仮に自然光と共に起きられるような生活パターンの方がいるとしても、深夜まで眩しい東京に住みながらカーテン全開で寝るのは難しい場合が多いと思います。疑問を投げかけたかったのは、こういった東京の「普通」の生活そのものです。また、そういった不自然な生活の根底に、スマートフォンの液晶画面を筆頭とする「自己主張の激しい」テクノロジーがあると思い、これを可能な限り隠すデザインを目指しました。

大学院の1日のスケジュールについて教えてください

基本的に、いわゆる授業の時間は週に合計12時間しかありません。写真のスケジュール表における緑色のStudioが合計6時間、黄色のElectiveのうち任意の2授業(各3時間)を受講します。それ以外の時間は何をしていたかと言いますと、いつも何かを作っていました。パソコンに向かい合ってグラフィックデザインをすることや、CADを使って3Dモデルを作成することもありますし、眼に見える何かを作る際はworkshopにこもって作業をしていました。私はフィジカルな作品作りが好きだったので、Workshopが開いている平日9-17時は、授業の時間を除いてほぼ入り浸りでした。そして、それ以外の時間でデジタルのデザインをしていたイメージですね。

授業や課題への取り組み方、試験に向けた特別な勉強方法はありましたか?

課題の形式は、これまたElectiveとStudioで大きく異なりました。共通して言えるのは、いわゆる「試験」はないことですね。Electiveでは、基本的に1学期を通して大体3−4個課題があるのですが、これは単純に、後半になるにつれ難易度が上がっていきます。Rhinoceros 3D(建築領域などで使われるCADソフトウェア)の使い方を学ぶFlexible modellingという授業を例にあげます。まず2次元でのパターンのデザイン、次に3次元のシンプルなデザイン、次にgrasshopperというプラグインツールを活用した複雑なデザインを作り、そして最後にこれまで学んだスキルを活用して中規模のパビリオンをデザインする、といった感じです。実践的なスキルを身につけるのが目的ですので、理にかなっていると思います。

Studioでは、まず、デザインプロポーザルが評価され、あとは中間発表、最終発表という形で成果物を元にプレゼンを行い、評価が出る形でした。

Masterコースということで、課題への取り組み方は学生の自主性が重んじられていたと言いますか、端的に言えば、講師側が学生のお尻を無理に叩いてプロジェクトを進めさせるようなことはありませんでした。学びを求めて「大人」が集まっているという前提ですので、個人的には当然かと思っています。しかし、現実的にはやはり、課題に十分な時間・労力を割いていない学生・チームもいたため、最終成果物の質のばらつきが大きいこともありました。その点で、不要なストレスを溜めないためにも、本気で学びたいならば、同じようにモチベーションが高い友人を見つけ、一緒にプロジェクトに取り組むことが大事だと思いました。私は幸運にもいい友人=チームメイトに恵まれたため、楽しく課題に取り組むことができました。

日本の大学と、オーストラリアの大学院の違いについて感じたこと

この体験談でも色々な方がおっしゃっていますが、1番の差は座学の少なさです。黙って話を聞いていればよい授業は皆無で、手を動かすか議論をするかが常に求められ、日本での大学での経験に比べはるかに楽しかったです。座学が少ないということは、それだけ講師とのインタラクションが多いということなのですが、その中でも積極的にフィードバックをもらいに行っている学生の成果物の質が最終的に高くなっているのは明白でした。当たり前ではあるのですが、受け身でないことの大事さを改めて実感する良い機会になりました。メルボルンでの生活、魅力について教えてください

非常にベタですが、カフェ巡りは楽しみました。本当に数えきれないくらい素敵なカフェがある街で最高です。予想以上だったのはその多国籍感で、アジア系の方がたくさんいることもあって、街を歩いていて変な「アウェイ感」を感じなくてよいのもメルボルンの魅力だと思います。

また、私は大のテニスファンなのですが、その点でもメルボルンを満喫しました。全豪オープン期間中以外は、大会会場のメルボルンパークを一般人も利用することができるため、私はメンバーシップに入り、週1-2回あこがれのメルボルンパークでテニスを楽しんでいました。

メルボルン郊外への旅行については、Geelong、Ballarat、Bendigoなど比較的大きめの都市を訪ねて街歩きをするのも楽しかったのですが、何よりも自然を楽しめるようなツアーが一番でした。Great Ocean RoadやPhillip Islandへの訪問は、本当に特別な体験になると思いますので、メルボルンへ留学する方は是非検討してもらいたいです。

卒業後はキャリア展望は?

あくまでも自分の主軸はビジネス領域だと考えているので、業界的には元いたビジネスコンサルティングに戻る予定です。ただ、この2年間を経て、元々得たいと考えていたデザイナー的な思考の仕方と、元々あまり想定していなかったプロトタイプ製作スキルは、確実に次のキャリアでも活かせると考えています。留学前も、いわゆるモノづくりを主業としているクライアント様とお仕事をさせていただく機会が多かったので、メルボルン留学で得た学びを活かしながら今後も日本のモノづくりに微力ながら貢献できたらと考えています。大学院留学を考えている方へアドバイスをお願いします

自分は30歳を過ぎてからの留学でした。同じ年代の方の中には、それぞれのご事情で留学に踏み切れない方もいらっしゃるかと思います。私からお伝えできるのは、私個人としては留学したことに対して後悔は微塵もないということです。本当に来て良かったですし、約3年前に決意した自分を褒めたいです。資金面など準備が大変な分野もありますが、それ以外は来てしまえばなんとでもなります。最初会話が難しくても何とかコミュニケーションをとる方法はありますし、オーストラリアの各大学はたくさんのアジア人留学生を受け入れてきた経験から、さまざまなサポートが充実しており利用のハードルも低いです。ありきたりなアドバイスになりますが、迷っているなら是非勇気を持って飛び込んでみてください。きっと何とかなります。サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。