【体験談】スポーツ大国、オーストラリアでスポーツマネージメントを学ぶ

西口 遼さん | メルボルン | Deakin University | Sport and leisure

西口さんは、日本の大学でスポーツ科学部/競技スポーツ学科を学び、2021年に卒業されました。卒業後も学習意欲を止めたくないと、大学卒業のあとすぐに修士号を取得することを決意しました。

日本ではスポーツマネージメントはまだメジャーな分野ではないかもしれませんが、近年問い合わせが徐々に増えている分野でもあり、先進国のオーストラリアで学ぶことに興味を持つ学生が増えています。

スポーツマネージメントのことから、日本の就職活動事情まで詳しくインタビューしました!今後この分野を目指す方にとって参考になる情報をたくさんお届けします。

日本ではスポーツマネージメントはまだメジャーな分野ではないかもしれませんが、近年問い合わせが徐々に増えている分野でもあり、先進国のオーストラリアで学ぶことに興味を持つ学生が増えています。

スポーツマネージメントのことから、日本の就職活動事情まで詳しくインタビューしました!今後この分野を目指す方にとって参考になる情報をたくさんお届けします。

| 西口さんの留学プラン |

|---|

|

・日本の大学卒業 ↓ ・2022年2月 ディーキン大学付属英語学校(DUELI)/進学英語コース15週間受講 ↓ ・2022年7月 ディーキン大学/Master of Business(Sport Management)入学 ↓ ・2024年6月 卒業 ↓ ・2024年9月 卒業式 ↓ ・2025年4月 HRテック関連の会社に入社予定(24年12月よりインターン開始予定) |

ディーキン大学に決めた理由は?

日本の大学で競技スポーツを学ぶ中で、アスリートを支援し、環境を提供する立場になりたいと思い、スポーツマネージメントに興味を持ちました。大学を卒業して一度就職などを入れずにこの勢いのまま勉強を継続したいという思いから、大学卒業後の大学院進学を決断し、様々な国の大学を候補にしました。

最初に目指していたドイツの大学は語学レベルや奨学金の条件が厳しく、アメリカの大学は学費が高いと感じたため、最終的に付属の語学学校を経由してMasterコースに直接入学でき、奨学金の審査も通ったディーキン大学を選びました。

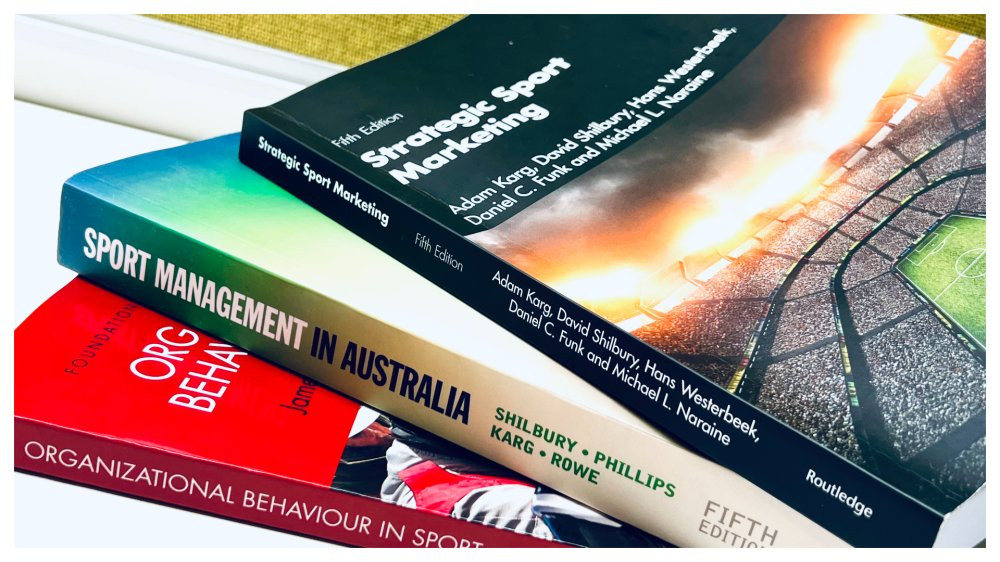

ディーキン大学はスポーツ科学で世界一のランキングを持ち、ビジネスにも強い大学です。この両方の分野に強みがある点が、私の求める条件に合致しました。

日本の大学と比べて学習スタイルに違いはありましたか?

ディーキン大学の学生は学習意欲が非常に高いと感じました。図書館には常に多くの学生がいて、皆熱心に勉強しています。日本では年間でこなす教科数が多いですが、オーストラリアでは逆に少なく、一つの単位への課題の取り組み方や重みが違うようにも感じました。

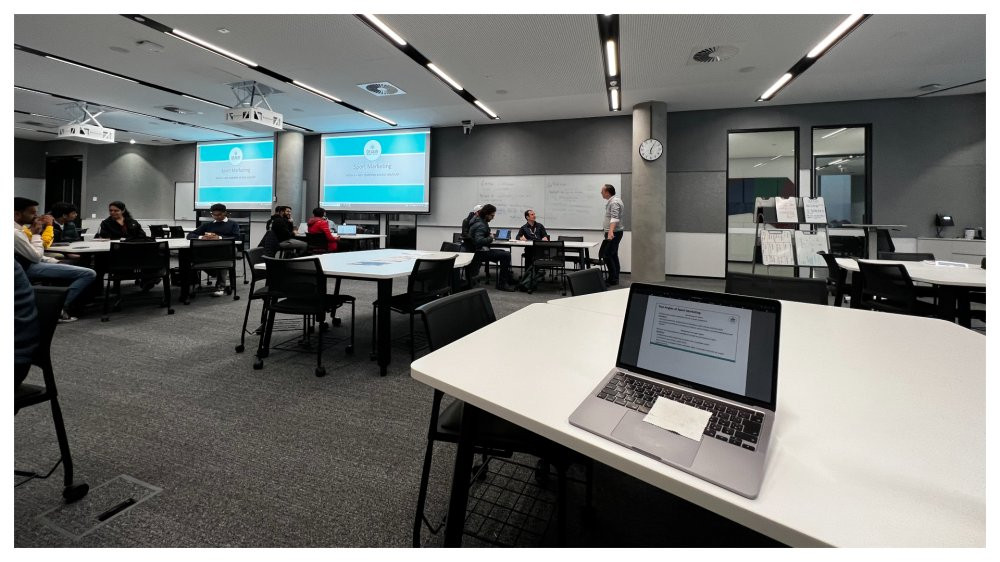

Masterコースでは受動的な授業がなく、ディスカッション→グループワーク→発表が基本スタイルです。自分の意見を常に求められるので、アイディアはいつも頭に入れておく必要がありました。

最初は日本の大学での受け身の授業スタイルの影響もあり、オーストラリアの授業スタイルに慣れるのに時間がかかりました。基本日本人と中国人は授業中静かですが、先生は容赦なくあてていくので、いつも意見を準備しておくことが必要になり戸惑ったこともたくさんありましたが、ディスカッションの前の授業で次のディスカッションのトピックがわかるので、しっかり準備して予習して臨んでいました。

グループワークで国籍の違いで意見がまとまらない時は、日本人の特性を活かして他人に任せることもありましたが、その代わりに発表後に補足で先生に「グループとしてこういう意見になりましたが、こういう点も個人的に意見として持ってます」というのは伝えるようには意識していました。

私の個人的意見ですが、日本の大学では学習スタイルが保守的になりがちで、教授がサポートしてくれるという考え方がありますが、オーストラリアでは自分から動かないと誰も助けてくれないという感覚が常にありました。

日本だと、このままいくと単位落とすよというアドバイスを貰えたり常に自分から動かなくても差し伸べられる手というのがあったのですが、オーストラリアの大学はそう甘くはないです!(笑)

例えば、課題が2つ同時に出て、それらに追われてひとつの評価が悪かった時に、次の課題はこうしたほうがいい、などのアドバイスは大学や教授からは来ないので、自分で次に何をすべきかに気付き、教授や学生アドバイザーに相談し、周りに助けを求めることが大事になります。

「積極性」が常に求められますが、教授との距離も近く、気軽に相談にのってくれるので、具体的に困っていることを伝えれば、たくさんのサポートを受けられました。

必修科目では多いクラスで5~60人、少ないクラスでは10~15人と少人数制です。名前を覚えてもらうために、教授に声をかけたりアピールすることを心がけていました。その結果、徐々に教授から気にかけてもらえるようになりました。

「特に面白かった」科目について教えてください

Sport Ethics and Integrity

ドーピング問題などを通じて倫理観を学ぶ必修科目です。スポーツで何を学ぶにも、倫理は基盤となる考え方なので、コース開始の最初に受講すべき科目だと思います。

例えばオリンピックの決勝で誤審があり繰り上げで優勝した時にその選手はどういう判断をするべきかを考えました。選手個人としては嬉しくない結果でも、国を背負う以上、優勝には大きな意味があるので、その時にあなたならどうしますかというところを話し合います。

倫理的な判断がマーケティングにも直結するため、この科目を基にその後の学びに活かすことができました。学部長が教えているので、スポーツマネージメントのメイン科目の一つだと思います。

Introduction to the Sport Industry

スポーツが産業として発展するための要素や、マーケティングがどのように作用するかを学びます。オーストラリアの産業モデルを学び、マネージメントする立場になった時に必要なことや社会的なコミュニケーションについて考えます。

オーストラリアベースで考えますが、自国なら、そしてスポーツがあまり発展してない国だったら何が足りてなくてどういうことが必要なのかについても幅広く考えます。

実際に母国にオーストラリアのモデルを当てはめた時、学ぶべきことはたくさんあり、世界レベルで見ると日本のスポーツ産業はまだまだ発展していない印象を持ちました。お金や雇用の面での課題を考えることができ、大きな学びになりました。

Sport Events and Venue Operations

スポーツの価値や文化をどう社会に提供するかの授業です。ブリスベンオリンピックを想定して、何が必要かを議論しました。スタジアムの運営、セキュリティー、国の誘致(どうやってナショナルチームを招待するか)、選手村の運営など細かいオペレーションについて学びます。

経済的、環境的、文化的に運営するためのどういう仕事が考えられるか、ナショナルチームの管理はどういうことが必要か、オリンピックを経てどういう経済利益がもたらされるのか、オリンピックが終わったあとのスタジアムの維持方法、終了までにかかる費用、治安問題、などなど。オリンピックの経済効果なども踏まえて全体的なイベントの価値、利益、効果について話し合います。

オリンピック後の経済効果が下がった国についても議論し、何が要因だったのかを考えました。

Fan and Participant Engagement

この授業は特に好きでした。スポーツをどう社会に認知させ、ファンを増やし、消費を促すために必要な要素を学びます。ソーシャルメディアの活用や年齢層によってのアプローチ方法を議論しました。

PRは私自身とても好きな分野なので、もともと興味もあったことから学びもたくさんありました。

AFLのリッチモンドタイガースのマーケティング成功例を学び、クラブのマーケティング活動から新しい提案を考える機会がありました。

実際にディーキン大学のスポーツマネージメントを学んでどう感じましたか?

どの教科でも「自分がこの状況にいたらどうしますか?」と問われることが多く、過去の事例を調べて独自のアイディアを生み出すことが求められました。常に新しいアイディアを持ち、疑問を持つことが重要だと感じました。

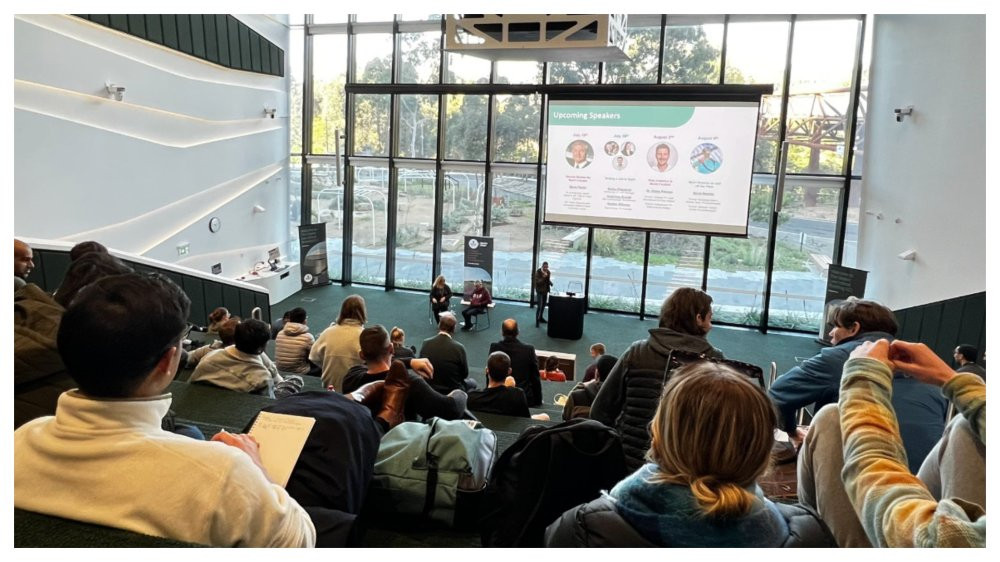

スポーツマネージメントは日本ではまだマイナーな分野ですが、オーストラリアでは確立されており、先生方も皆経験が長く、着眼点も鋭く、情熱を持って教えてくれます。クラスメイトは社会経験を経て入学している人が多く、彼らの意見を聞くことは私にとって大きなプラスになりました。

マスターコースでは「目指す組織はNational(スポーツ組織)」という考え方が強く、授業内容も高い目標を求めるものも多く、それが逆にプレッシャーに感じることもありました。

インターンシップは行いましたか?

選択科目で「Sport Events and Venue Operations」があり、こちらを選ぶことでインターンシップを1科目として受講することが可能です。インターンシップ先は、部署が紹介してくれたり、教授が独自のコネクションをメールで案内してくれることがありますが、オファーや連絡は自分で行うことが多いです。スケジューリングも自分で管理する必要があり、学業との両立が求められます。

私は学業とインターンシップの両立が難しいと感じたため、インターンシップ科目は履修しませんでした。

ディーキン大学は学期休みが短く、学期休みとインターン時期がほぼ重ならないため、日々の勉強や課題作成とインターンシップを同時にこなす必要があります。そのため、スケジュール的にはかなり厳しくなるかもしれません。履修を決める前にしっかり計画を立てることをお勧めします。

時間調整ができるのであれば、良い経験が得られると思います。短期のボランティアなどの紹介もあって、テニスのオーストラリアオープン(全豪オープン)のスタッフは特に人気がありました。

留学生活で印象に残っていることはありますか?

とにかく忙しい!ディーキン大学は3学期制で休みも短いため、アルバイトをすることもなく、勉強に追われた2年間でした。

大きな事件としては、大学の寮に滞在していたのですが、延長登録をし忘れていて、ある朝ドアを叩かれて3時間後に出ていくように言われたことがありました。メールは来ていたけど埋もれていてうっかり申請漏れでしたが、こういう時オーストラリアでは言い訳は通用しません。(笑)

友達の家に荷物を置かせてもらってバックパックとスーツケース1つで退寮し、学期の履修申請や寮の延長手続きをして、無事戻れました。今では笑い話となりましたが、起こったときには本当に焦りました。幸い、10月末で寒くなかったのが救いでした。

ディーキン大学の寮の契約時期は人によって異なります。私の場合は学期ごとの契約だったため、来てから約3ヶ月後に契約が更新されました。寮に滞在する方は、契約時期を事前に確認することをお勧めします。

嬉しかったことはありましたか?

2学期目の授業「Sport Ethics and Integrity」で一番高いHD(80以上)の評価をもらえたことは嬉しかったです!コースが始まった頃はギリギリの評価が多かったので、2学期目でHDを取得できたことは自信につながりました。空手をやっていたおかげで、日本人としてスポーツの姿勢や倫理に対する理解があったことも一因かもしれませんが、最後の記述式テストでいい点をとれたことも結果につながったようです。

クラスメイトからは「常に勉強している人」という印象を持たれていましたが、実際には勉強しないとついていけなかったし、第2言語で遅れをとっていたこともあり、こつこつ努力してきました。徐々にその努力を周囲が評価してくれていると実感出来ることが多々ありました。

後輩が困ったときに教授に相談したら、「遼に聞いてみたら?」と言われたことがあり、教授が私の名前を覚えていて評価してくれていたことを知ったときも嬉しかったです。

また、日本で小さいときから身についている礼儀みたいなものは海外でも変えることはなかったのですが、例えば遅刻しないとか、教授のことは名前で呼び捨てにしないこと、お辞儀をしたり帽子やイヤホンを取ってから話す、などの自分にとっては当たり前のことを褒めてもらえたことも嬉しかったです。

キャンパスライフについて教えて下さい。

私の学部では、国籍比率はインド、パキスタン、スリランカ系の留学生が7割、ローカルが1人、2割が中国人、コロンビア人が1人といった感じで、インド系が多いです。同時期にこの分野を勉強している日本人は1人だけですが、後輩には日本人もいて、合計で学部には日本人が6人いました。 とても良い関係性が築けていて、情報交換も行っています。私が一番先輩なので相談されることも多く、新入生を歓迎するためにバーベキューを開くこともありました。

スポーツマネージメントを将来的に学びたい人からSNSのDMを通して連絡が来ることもあり、この分野をオーストラリアで学ぶことに興味がある人が増えていることを実感していますし、嬉しくも思います。

図書館はよく利用していました。テスト期間は24時間開いているので、ほんとうにありがたかったです。大学にはジムもあり、月約50ドルで利用できるため、安いと思います。

大学のバレーボールのクラブチームにも入っていました。大学から約4年間バレーボールをしていて、クラブのSNSで先輩がマネージャーをしているのを見かけて、そこから参加することになりました。

ディーキン大学生以外もメンバーにいるので、一般の人や他大学の学生とも関わることができ、交友の輪が広がりました。クラブ活動は週2回程度ですが、行きたい時に行ける気軽さもちょうどよかったです。バレーボールを楽しんだ後は仲間と食事に行くこともあり、勉強のいい息抜きになりました。

トレーニングをしないと体作りのモチベーションが上がらないので、こういった機会が得られたのは良かったと思います。

日本での就職活動を始めて感じたことはありますか?

日本ではまだマイナーな分野のため、就職活動には少し苦労しました。2024年2月から2025年4月の新卒採用枠で日本での就活を開始しましたが、9月卒業なので新卒枠での選考期間とずれが生じるため、既卒・第二新卒枠でも同時に進めていました。

新卒枠と比べて募集数は少ないですが、大手企業でない限り、既卒・第二新卒枠の方が企業も入社時期に柔軟に対応してくれる印象です。

また、「スポーツマネジメント」業界は新卒採用がほとんどないことに気づきました。この分野は転職市場なので、他分野(例えばITや人材)での経験があることが重要とされるようです。

私は結果的に10月にHRテック関連の会社で新卒枠の内定をもらいました!法人営業や法人コンサルティング、マーケティング部門への希望を伝えています。

内定先の企業を選んだ理由は、社風や事業の魅力だけでなく、「多くの部署が存在し、事業を支えるさまざまな角度から仕事を経験できそう」と期待できたことです。

この分野を学ぶ方は、最初からスポーツマネジメント就職を目指すのではなく、広い視野で最初の就職を考えた方がいいかもしれません。私自身もファーストキャリアとしてスポーツ業界に行かない選択肢を迷ったことがあり、実際にスポーツメーカーやプロクラブの選考を受けましたが、経験者採用が多く内定まで至らなかったこともありました。

プロフェッショナルな経験を得てからの転職の可能性もありますし、どの分野でもスポーツマネジメントで学んだことは活かせると思います。

ディーキン大学の後輩とも情報交換をしていますが、ボストンキャリアフォーラムを目指す人も多いようです。ただし、その場合アメリカへの渡航費や滞在費を確保するためにアルバイトを増やす必要があり、結果的に講義や課題に集中できないという問題も生じるようです。

あとこれはオーストラリアでの就職の話になりますが、スポーツチームに所属することでインターン先の紹介を受けた人もいるようです。そこから就職に繋がる可能性もありますが、学業もかなり大変ですので、学業と並行して時間管理をどのようにしていくかが課題になるかもしれません。

就職活動はどこを拠点にするのか、どういう方法で就活するのかに関しては、就学中のできるだけ早い段階から想定した上で、就職活動に向けた資金や時間の調節をしていくといいかもしれません。

ディーキン大学で学びたい人へのアドバイスを!

日本の大学で英文のレポートの書き方を学んでいない場合、付属語学学校の進学英語コースを受講することをお勧めします。本科コースが始まると、アカデミックライティングや文章構成、リファレンスの記載方法などが厳しく評価されるため、事前に知識を持っていると安心です。また、最初からシェアハウスを探すのは大変なので、最初の数ヶ月は学生寮に滞在するのが楽かもしれません。交換留学生が多い時期は寮が騒がしくなることもあるため、まずは1学期間の契約をして、延長の相談をしていかれるといいかもしれません。

特に修士課程は学業が大変ですが、教授たちはプライドを持って教えており、学ぶ意欲のある学生にはしっかり応えてくれます。大変な学業を乗り越えていくには、困った時に助けを求める勇気や、大学の仲間とも積極的に協力していくことが留学成功の鍵になると思います!

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。