【体験談】メルボルン大学でソーシャルワークを学ぶ

池田 裕美さん | メルボルン | The University of Melbourne | Social work

大学生の頃から国際系分野への関心が高く、日本での難民支援の団体でインターンシップやボランティア活動をしていた池田さん。その活動の中でソーシャルワーカーの存在を知り、興味を持つようになりました。

現在、メルボルン大学(University of Melbourne)のMaster of Social Workで学ぶ池田さんに、大学生活の様子等をお話頂きました。

現在、メルボルン大学(University of Melbourne)のMaster of Social Workで学ぶ池田さんに、大学生活の様子等をお話頂きました。

ソーシャルワークへの進学を決めた理由

学部生時代から難民・アサイラムシーカーの支援に興味があり、国内外でボランティア活動を行っていました。6年間ほど公的機関で仕事をした後、やはり難民支援がしたいと思い、それにつながる分野で修士号を取得したいと考えました。国際関係学や開発学にも興味があったのですが、卒業後の現実的な仕事の可能性を考え、また専門性を持つことの必要性も感じていたため、資格の取れるソーシャルワークのコースワークを選択しました。

マクロな視点から社会変革を提唱すること(アドボカシー)と、個人に寄り添うために必要なこと(ケースワークやカウンセリング、アセスメントスキルなど)両方のアプローチを学べることも、ソーシャルワークの面白さだと思いました。

オーストラリアで学ぼうと思った理由

オーストラリアでソーシャルワークを学ぼうと思ったのは、多文化ソーシャルワーク、とりわけ難民やアサイラムシーカーに対するケースワークを学んだり実践したりする機会が多いと考えたからです。

こういった分野は日本の福祉教育ではまだ中心テーマにはなりにくい一方、オーストラリアでは多文化に対応した福祉の実践は領域を問わず重視されていて、カリキュラムにも反映されている他、実習やボランティアの機会も多いです。他にも先住民やLGBTIQ、元受刑者など、ソーシャルワークが対象とする領域は広いです。

また、個人支援に留まらず、アドボカシーがソーシャルワーカーの重要な職務の一つとされていて、コースでも法制度や基本的な政治構造、またリサーチやプログラム評価など、ソーシャルワークの継続的な向上を促すような視点がふんだんに盛り込まれていることも特徴だと思います。

支援者側が置かれている構造やバイアス(どんな価値観が影響しているのか)について批判的に見ることの大切さについてもよく指摘されます。単に理論や制度に関する知識を得るだけでなく、個人が抱える問題を大きな視点でかつ批判的に見る力を養うことが求められます。

実際にメルボルン大学に入学をして、こういった可視化されていない社会構造の歪みに対する鋭い考察や姿勢について、講師陣や他の生徒から学ぶことも多いです。

Master of Social Workで学ばれている内容

このプログラムはAustralian Association of Social Workers (AASW:オーストラリアのソーシャルワーカー協会)にカリキュラム認定されていて、1科目を除いて全てが必修科目です。

カウンセリングスキルやソーシャルワーク基礎理論から社会政策、リサーチに至るまでソーシャルワークの基礎を幅広く学べます。対象領域も医療、メンタルヘルス、高齢者、家庭内暴力、障がい者、先住民、難民・アサイラムシーカー(庇護申請者)など多様です。

1年次に学んだ科目で印象に残ったものを2つ挙げます。

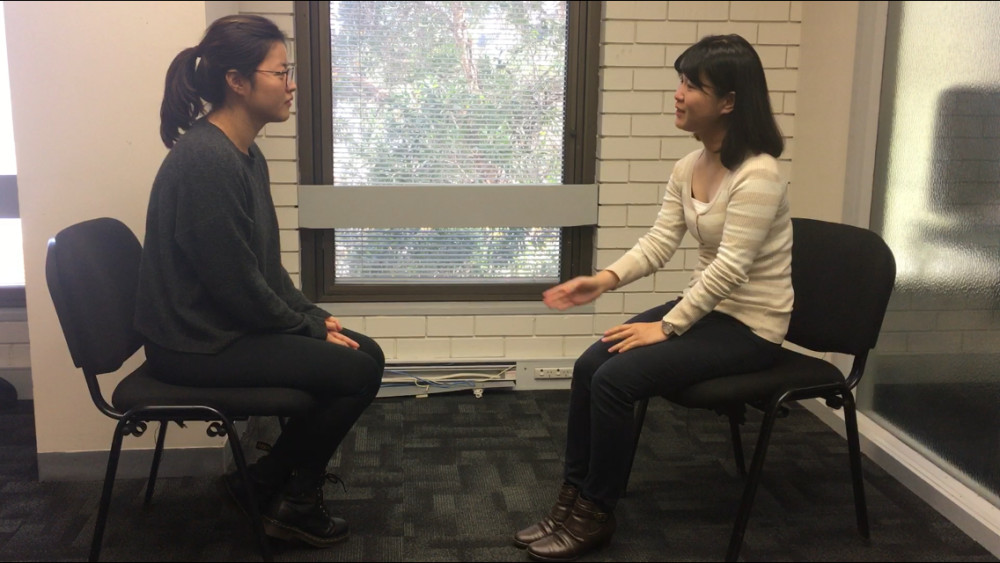

Counselling and Interviewing Skills

個人の対人援助スキルを学ぶ授業でした。レクチャーではカウンセリング中の質問の仕方や返し方、姿勢について動画を見ながら学び、チュートリアルでは毎回、ケースワーカー、クライアント、オブザーバーに分かれてロールプレイをしました。

ロールプレイはビデオで撮影して生徒同士で観賞、批評し合うので、言葉にハンデのある留学生にはとてもプレッシャーを感じる授業でした。

最初の頃は、カウンセリングの最初に行う守秘義務についての説明ですら言いよどんでしまうような状態でしたが、他の生徒を手本にしながら練習を繰り返すうちに、少しずつ質問や反応の仕方のポイントが分かるようになりました。

緊張感のあるタフな授業でしたが、ドラマなどでカウンセリングのシーンなどを見ると、この授業で習った対人援助のスキルが使われていることに気づけるようになりました。

2年次には応用として家族カウンセリングのロールプレイやグループファシリテーションを行う科目もあり、アクティブな参加が求められる科目は他の専攻と比べて多いと言えます。

Legal and Ethical Contexts of Practice

司法や倫理綱領、組織の倫理規定がどのようにソーシャルワーク実践に影響するのかを考える授業でした。AASWが定めた倫理綱領の他に、関連する法制度(裁判システムや、家族や子どもの保護、メンタルヘルスなどに関する国内法)や世界人権宣言などを拠り所にしながら、ソーシャルワーカーがジレンマに遭遇したときに、どのように意志決定していくべきなのかをクラスで話し合いました。

例えば、クライアントに家庭内暴力の兆候や家族のドラッグ使用を打ち明けられたけれど秘密にして欲しいと頼まれたらどうするのか。SNSで繋がりたいと言われたらどのように対応するのか。

この授業を通して気づいたのは、常にこうするべきという絶対的正解があるわけではなく、倫理綱領に定められた理念が互いに対立するような状況が現実にはたくさん起こりうるということです。

そして、そういった場合には、法律、倫理綱領、組織の規定、職場でのスーパービジョンなど様々なリソースを使いながら、一つ一つの判断を下していくことが必要だということを学びました。

Master of Social Workのクラスメート

このコースは大学でソーシャルワーク以外を専攻した人が対象なので、学生のバックグラウンドは多様です。

学部時代の専攻は心理学や犯罪学を学んだ人が多い印象ですが、その他にも社会学、アート、ITなど色々な専門の人がいます。

ソーシャルワーク業界全体の傾向でもありますが女性が圧倒的に多いです。留学生比率はここ数年でぐっと増えてきたようですが、体感では15~20%程度です。出身国は中国、東南アジア、南アジアとアメリカから各国数名ずつといった感じです。

学部での専攻がまちまちとは言え、関連する実務経験(ボランティア等含む)があることは入学要件の一つですし、特にローカルの学生はパートタイムでソーシャルワーク関連の仕事をしながらさらなる学位取得を目指している人が多いです。

実学と強く結びついた学問なので、関連する経験を持っていることは大きな強みになりますし、留学生にとってもオーストラリアの医療や福祉制度を学ぶ良い機会にもなるので、勉強と並行してボランティアやケースワーカーの仕事をしている人もいます。

Placement(実習)の内容

2年間の修士課程の中で1年と2年次にそれぞれ1回ずつ、合計1,000時間(フルタイムで約14週間×2回)の実習があります。1回目の実習は原則として大学が選びますが、2回目の実習は希望分野を大学にリクエストすることができます。メルボルン大学は医療保健分野の組織(病院やメンタルヘルスサービス)とのコネクションが強く、また少数ですがリサーチポジションで実習をした学生もいました。

1回目の実習は、妊娠・子育て支援が必要な家庭のサポートを行う非営利組織でした。

シングルペアレントでの妊娠や子育て、失業、メンタルヘルス、障がい、幼少期のトラウマ、家庭内暴力など様々な背景から支援を必要とする家族がいて、中には難民や先住民のバックグラウンドの人もいました。

実習生は主にセンターに物資支援プログラムのために訪れたクライアントのアセスメント(他にニーズはないか、必要な支援機関とつながっているかの確認)をしたり、ケースワーカーについて家庭訪問や関係機関とのミーティングに同行したりしました。

印象に残ったのは、ワーカーの労働条件や安全性がしっかり考慮されていること、それから働き始めてからも能力開発やキャリアアップのために研修に参加することが奨励されていることです。

こうした研修は、保育士や臨床心理士など他の専門職とのネットワーキングや情報交換の機会にもなっているように思います。

実習生も、トラウマを抱えた人に対する福祉の実践や周産期メンタルヘルス、ドラッグ使用に関する外部研修に参加したり、職場でアボリジナルの専門機関を組織に招いて行われたカルチュラル・コンピテンシー(文化的能力)の研修に参加したりしました。また、管理職の所掌範囲が明確で、スーパービジョンが定期的に行われ、セルフケアについても常に気が配られていました。

実習生にも個人とグループ単位でそれぞれスーパービジョンの機会が定期的に設けられ、大学から与えられたタスクの進捗状況を確認したり、クライアントとの接触を通して気づいたこと、考えたことをスーパーバイザーと話して、知識を整理したり見聞きしたことを自分の中で消化することができました。

私のスーパーバイザーはアジアからの元留学生でしたが、カウンセリングスキルやスタッフのマネジメント、社会制度に関する知識などどれをとっても素晴らしく、またスーパービジョンを通して惜しみなくサポートをしてもらえました。

白豪主義が制度的になくなったとはいえ見えない壁があると言われる中で、海外出身の女性が管理職としてオーストラリア出身の職員を束ねることはソーシャルワーク業界の中でも珍しいはずなので、とても良い刺激になりましたし、温かく柔軟な組織で実習ができたことは幸運だったと思います。

大学院の勉強で苦労したこと

最も苦労しているのは英語です。

ソーシャルワークはローカル学生の比率が高いコースの一つで、加えてオーストラリアの社会制度や政策に関する知識という面でも留学生はハンデがあります。

ソーシャルワーカーは言葉が武器の職業なので、単に基本的なことが理解できるというだけでは不十分で、多様な背景のクライアントのニーズを的確に捉え、気持ちに寄り添うことが求められます。

メインストリームサービス(センターリンクのような行政機関や病院、学校など)に対してアドボカシーしていくことも求められますし、高い言語能力があるに越したことはありません。

現在、Master of Social Work入学には、AASWの資格取得要件と同じIELTS各科目7.0以上が求められることが多いですが、1年間授業や実習を経験した感覚からいうと、色んな場面で自信を持って力を発揮するには、各科目8.0以上の能力が実際には必要なように感じます。

私自身は日本で普通に英語教育を受けて来たので、聴いて学ぶことにあまり慣れていません。

リスニング能力に不安があると、大学でのディスカッションや実習中のミーティングなどで、なかなか自信を持って発言することができません。

留学生の中で英語に秀でている人は英語のドラマや音楽などに長く親しんで来た人が多いので、特にソーシャルワークのような対人コミュニケーションが重要な専攻を考えている人は、自分の好きなものを生の英語で楽しんでみると良いのではないかと思います。

メルボルン大学の良い点・悪い点

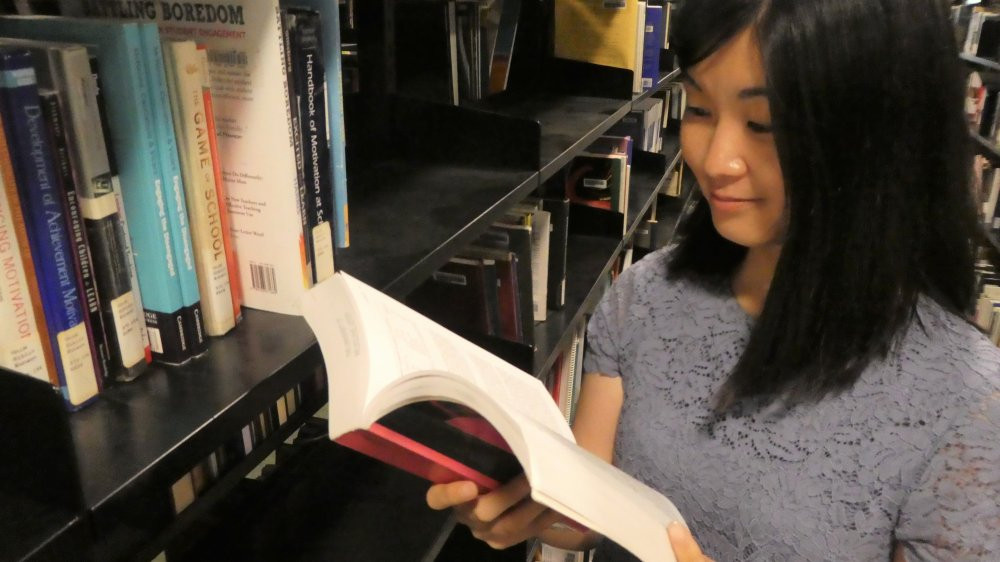

良い点は、勉強熱心でまじめな学生が多いことです。

留学生の中でも奨学金を得て学んでいる東南アジアの学生は優秀な人が多く、卒業後も良いネットワークができそうだと感じます。

また、ソーシャルワークコースの講師陣からのサポートはしっかりしていると思います。普段から生徒のセルフケアや課題に対してのサポートなどは何度も機会が提供されますし、特にCOVID-19(新型コロナ)が広がり始めてから、コースをオンラインに移行したり、実習の延期のためにスケジュールを改編したりするなどの対応はとても迅速でした。

悪い点は、学費が高いことです。

それから、優秀な学生が多いことの裏返しですが、良くも悪くも恵まれた環境にいる学生がほとんどだと思うので、ソーシャルワークのような学問を学ぶ上ではもう少し色んな意味で多様性があっても良いのかなとは思います。

ソーシャルワークのコース内容に関していえば、理論と実践のバランスは良いと思います。

理論に関する科目でも、課題やチュートリアルでのディスカッションでは、それらをどのように実践に応用していくかということに主眼が置かれているので、理論に寄りすぎるということもありません。

分野に関しては、メンタルヘルス、高齢者、障がい、児童保護、家庭内暴力などについては良くカバーされる一方、LGBTIQやホームレスなど社会科学系のトピックは専門の先生が少なく、あまり授業でも取り上げられません。

留学中、印象に残っているエピソード

一度目の実習中、全スタッフが集って文化的能力に関する研修を受ける日に、「それぞれの文化背景の食べ物を持ち寄って」という一斉メールがありました。外国出身のスタッフは私を含めて数名しかいなかったので、一瞬「どういうことだろう」と思いましたが、ヨーロッパ系オーストラリア人にも、それぞれに色々なルーツがあることを思い出しました。

当日のランチタイムにはイタリア、アルバニア、ボスニア、ギリシャ、フィリピン、インドなど、多様な食べ物がテーブルに並び、各スタッフのルーツについて少し思いを馳せる時間になりました。

この社会では一人一人異なる文化的背景があることが普通で、見た目だけで判断できない、してはいけないということはソーシャルワークのアセスメントでもよく言われます。ヨーロッパ文化が支配的だと感じる瞬間も、多文化主義は表面的ではないかと感じる瞬間もありますが、こうした「一人一人が違って当たり前」を自然に実践できる社会の居心地の良さをオーストラリアに来てからよく感じます。

将来のキャリアプラン

一番の希望は、難民やアサイラムシーカーの保護や支援に関わる仕事をすることです。

オーストラリアや日本のような定住先の国でケースワーカーになることと、途上国で緊急支援のような仕事をすることの両方を視野に入れて仕事を探していきたいと思っています。

また、難民問題だけでなく、一度目の実習先のような家庭支援サービスの仕事にも興味がありますし、いつかは日本での多文化ソーシャルワークの実践に関わる仕事もしてみたいです。どの国でどんな分野で働くにしても、最も脆弱な人の声を拾い上げ、社会の構造的な暴力や搾取を改善していくことに関わり続けられればと考えています。

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。