【体験談】「人と環境」が私のテーマ 国際バカロレア(IB)からの大学進学 ~ジェームスクック大学で環境学を学ぶ!

秋葉 明さん | タウンズビル | James Cook University | Environmental Studies

高校では国際バカロレア(IB)コースで学び、ジェームスクック大学(James Cook University:JCU)に進学をした秋葉さん。

もともと英語がものすごくできたわけではありませんが、家族の仕事の関係でロシアへ渡航。現地でインターナショナルスクールに在学していたこともあり、回りは英語を話す人が多くいました。自分の英語力が他の学生と比べて低いことはわかっていたので、甘えられない環境に追い込み、積極的に英語を使うように心がけて英語力をアップさせたそうです。

JCUで環境学(Bachelor of Environmental Practice)を学び始めて2学期目、秋葉さんに大学生活の様子を伺いました。

もともと英語がものすごくできたわけではありませんが、家族の仕事の関係でロシアへ渡航。現地でインターナショナルスクールに在学していたこともあり、回りは英語を話す人が多くいました。自分の英語力が他の学生と比べて低いことはわかっていたので、甘えられない環境に追い込み、積極的に英語を使うように心がけて英語力をアップさせたそうです。

JCUで環境学(Bachelor of Environmental Practice)を学び始めて2学期目、秋葉さんに大学生活の様子を伺いました。

環境学を学ぼうと思ったきっかけ

環境関係に興味を持ったきっかけは、IBでGeography(地理学)の授業が「面白い!」と感じたからです。Geographyの先生の教え方も上手く、環境問題や世界で何が起きているのか等のケーススタディを学ぶ中で、「自分の興味があるのはこれだ!」と思いました。JCUを進学先として選んだのは、環境学に強みを持つ大学を調べているとJCUが出てきたことと、高校の先生がオーストラリア出身で、JCUについて話を聞いたことがあったからです。

そして、youtubeとかで街の様子を見て、自然に囲まれたタウンズビルにも魅力感じました。でも、実際に来てみたら思ったより田舎でした(笑)

大学での勉強について

今学期(2学期目)はこちら4つの科目を取っています。❏Introduction to Biological Processes

基礎的な細胞や遺伝、生態学の授業です。

❏Modelling Natural Systems

環境問題などのケーススタディをもとに、モデル/グラフの作り方や役立て方を学びます。

❏Evolution of Earth

地球の進化や構造、岩石・鉱石の見分け方等を学びます。

❏Introduction to Geographic Information Systems

GIS(地理情報システム)というソフトウェアの使い方を勉強しています。

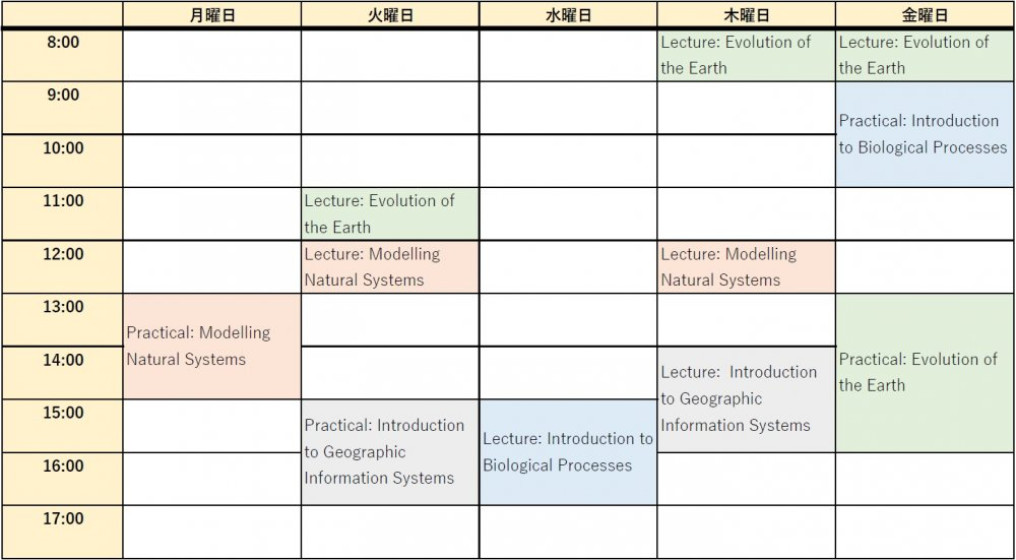

授業は大人数で先生の話を聞くレクチャー(Lecture)と実験等を行うプラクティカル(Practical)があり、時間割はこちらのようになります。

例えば、Introduction to Biological Processesのプラクティカルでは、アルテミア(エビ)の孵化と住んでいる環境(水)の塩分濃度の関係性をラボで観察をして、さらに資料等を集めて最終的にグループで実験レポートとしてまとめることをしました。ヒトデの解剖なんかもこの授業ではしています。

Evolution of the Earthのプラクティカルでは、鉱石・岩石の見分け方をそれぞれ調べました。石を見分ける利き石テストなんかを行ったり、JCUのロックガーデン(色々な岩石を集めたガーデン)にある石を選んで、その特徴や地球のどこで見つけられるか、そして、その石は何に利用されているか等のグループプレゼンを行いました。

正直、私が興味のある分野ではなく、この科目に含まれる化学や物理も今まで勉強したことがないので、一番難しく感じます。その分、課題やテストのためには時間を多く費やしています。

課題は、グループワークで行うものもあります。

グループワークは各自でやる課題と比べて、難しいと感じます。人によって目的や意識の高さが異なるからです。私が受講している教科では自分たちでグループを作ることが多かったのですが、先生がグループを決め、今まで話したことがない人と一緒に課題をやらなければいけない場合もあるので、積極的にコミュニケーションをとることがとても重要だと思います。

ちなみに、グループワークでは、私は何の話し合いをしなければいけないか、タイムスケジュールやミーティングの設定等といった役割になることが多いです。

大学の先生は、オーストラリアはもちろん、南アフリカ、ドイツ、オランダ、アメリカ系のバックグラウンドを持っている人もいます。学生は、アメリカから来ている留学生も多く、印象としては7割くらいは英語圏からきている印象です。

大学での勉強のコツ

大学の授業を乗り切るコツは、「全部自分次第」ということを認識することだと思います。授業に出席しているだけでは何もならず、自分で動いていくことが大切です。例えば、JCUでは、リファレンスのワークショップやアカデミックライティングのサポートがあったり、図書館のスタッフに提出前のレポートをチェックしてもらうこともできます。

PASS(Peer Assisted Study Sessions)と呼ばれるセッションもあり、過去にその教科を取ったことがある生徒が、授業内容の復習や分からないところの説明、テストに向けての対策などをしてくれます。

すべての教科にPASSがあるわけではないのですが、週に一回開かれる自由参加のクラスです。一つのセッションに大体10~20人くらいの生徒が参加しています。

私はこういったサポートを活用しつつ、先生に質問へ行ったり、友達と勉強をしてお互いに教え合ったりもしています。

勉強は大変ですが、リフレッシュも重要です。友達とビーチへ出かけたり、友達の部屋に集まって話をしたりすることが楽しいです。そして、大学のジムにも通っており、それも私にとって大切なリフレッシュ方法の1つです。

IBと大学の勉強

IBの勉強はJCUでの学習に役立っています。IBでBiologyとGeographyを取っていたので、基本的な知識がある状態で授業に臨むことができます。IBで学んだことを大学でさらに詳しく教えてもらうこともあり、逆にIBで詳しく勉強した内容を大学ではさらっと過ぎることもあるので、IBと大学の授業で知識を補完することができます。

特に、エッセイやレポートは、IBで勉強していてよかったと思います。IBでは4,000単語とか書いていましたが、大学ではまだ1,500単語くらいのボリュームのレポートです。書き方やペース配分がIBで身についているので、レポートを全然書いたことがない人もいる中で、自分はスムーズにできていると思います。

これからさらに専門科目に入っていくとわかりませんが、大学での勉強よりもIBのほうが大変だったと感じます。

大学生活でびっくりしたこと

大学生活でびっくりしたことは、わからないことや質問があるときはメールでやり取りをすることも多いのですが、先生が「今日の夜は友人とディナーに行くから返信できません」(この日は平日です)とか、「土日はゆっくり休まないといけないから返信しないからね」ということが、当たり前にあることです(笑)。「土日は休むもの」という考え方は外国では当たり前で大切なことだと思いますが、やっぱり日本と比べてしまうとちょっとびっくりしました(今は慣れましたが)。

将来のキャリア

元々イルカの調教師になりたくて生き物と環境、ということを考えていましたが、今は人と環境の関りに特に興味を持っています。将来はまだ具体的ではありませんが、「人と環境」が私のテーマで、人と関わっていきたいと考えているので、エコツーリズム等の仕事にも興味があります。

これから勉強をしながらさらに具体的に進路について考えていきたいと思います。

スタッフからのコメント

日本人進学者が少ないJCU、秋葉さんに「JCUはどんな人にお勧め?」と聞いたところ、こちらのコメントを頂きました。「JCUは生き物や環境に興味がある!など、勉強したいことがはっきりしている人におすすめです。また、日本人学生も少なく、タウンズビルも小さくローカルな街なので、英語力を伸ばすにもとてもいい環境だと思います。」

JCUの環境学は、世界的にも評価が高い分野の1つですので、ぜひ自分の好きな分野を追求してください!

サイトのご利用について

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。